|

|

|

27.04.2025 | ||

Будем признательны за отзыв о нашем институте! Ваше мнение формирует официальный рейтинг организации:  Анкета доступна по QR-коду, а также по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/359057 |

Важнейшие научные результатыНАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ результаты, полученные в ИФТТ РАН в 2024 г.Утверждены на заседании Ученого совета ИФТТ РАН 25 ноября 2024 г.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

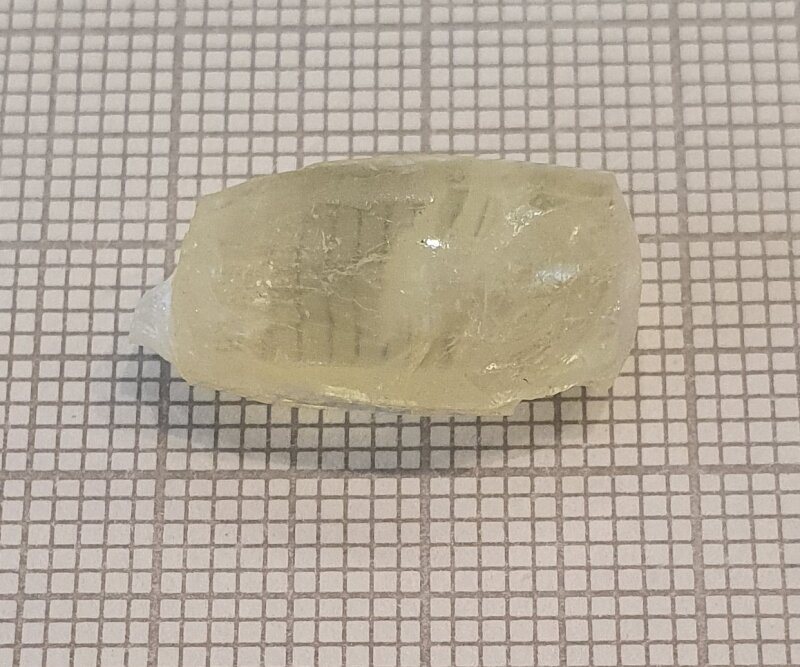

Рис. 1. Монокристалл K5Gd(1-x)Hox(MoO4)4 расколотый по спайности

|

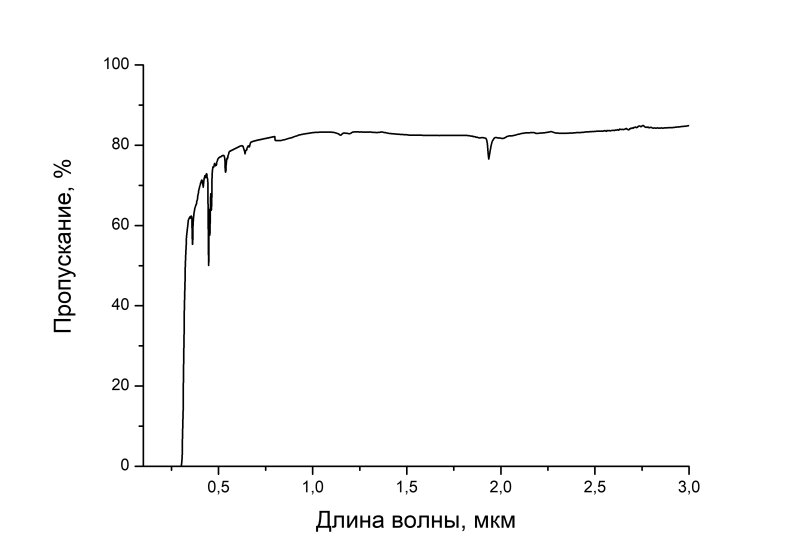

Рис. 2. Спектр пропускания УФ, видимого и ближнего ИК излучения монокристаллическим K5Gd(1-x)Hox(MoO4)4

|

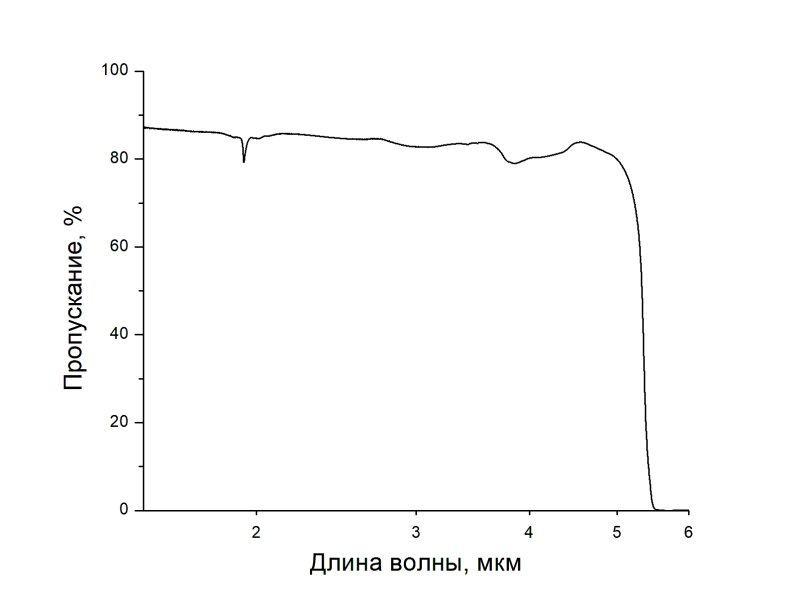

Рис. 3. Спектр пропускания ИК излучения монокристаллическим K5Gd(1-x)Hox(MoO4)4

|

Монокристаллы K5Gd(1-x)Hox(MoO4)4 можно рассматривать как перспективный материал для лазерной оптики, в частности, ультрафиолетового диапазона. Предложенный материал также может найти применение в оптических приборах, работающих в широком диапазоне длин волн.

Публикации:

1. Колесников Н.Н., Ажгалиева А.С., Редькин Б.С., Морозов В.А., Лазоряк Б.И. Материал для оптики ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов. Патент РФ на изобретение № 2826665. Приоритет: 14.06.2024, зарегистрирован в гос. реестре РФ 16.09.2024, опубл. 16.09.2024, Бюл. № 26.

2. Диплом ИФТТ РАН за представленную перспективную разработку «Материал для оптики ультрафиолетового, видимого и инфракрасного диапазонов» на 27-ой Международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2024», Москва, 21-24 октября 2024 г.

Государственное задание ИФТТ РАН: «Физика и технологии новых материалов и перспективных структур», №122040600127-3

Физические науки, направление 1.3.2.10. Физическое материаловедение и физика дефектов

П.В. Долганов, Н.А. Спириденко, В.К. Долганов

Руководитель: в.н.с., д.ф.-м.н. П.В. Долганов

Исследование топологических дефектов, их структуры и коллективного поведения является одним из важнейших направлений физики конденсированного состояния. До настоящей работы исследования проводились на двумерных и частично на трёхмерных структурах.

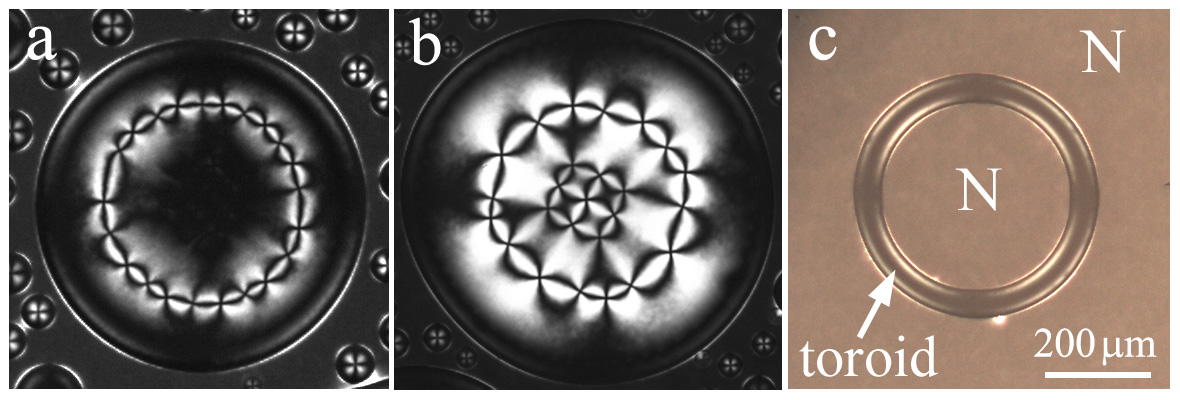

В настоящей работе впервые получены упорядоченные одномерные структуры из топологических дефектов и определена их структура. Концевые эффекты устранены замыканием линейных структур в замкнутые цепочки из дефектов («ожерелье», Рис. (a)).

Впервые исследовано коллективное поведение дефектов в одномерной структуре и динамика, изменение их числа из-за попарной аннигиляции дефектов с топологическими зарядами +1 и ‑1. Показано, что наблюдаемое поведение кардинально отличается от поведения двумерных и трёхмерных структур.

Впервые в результате топологического перехода с изменением эйлеровой характеристики получены тороидальные изотропные капли в термотропномнематике без топологических дефектов (Рис. (с)) и с топологическими дефектами.

Топологические дефекты получены на поверхности, разделяющей нематический жидкий кристалл и изотропную жидкость. Дефекты образуются из-за конкурирующих граничных условий нематика на границе с изотропной жидкостью и на поверхности ячейки. Структура цепочек определена с использованием поляризованной оптической микроскопии. Показано, что цепочки образованы чередующимися дефектами с топологическими зарядами +1 и ‑1. Суммарный топологический заряд цепочки равен нулю, что согласуется с эйлеровой характеристикой поверхности. Отработана методика получения цепочек с центральным кластером из топологических дефектов (Рис. (b)). Тороидальные структуры образуются спонтанно при изменении температуры.

Публикация: Dolganov, P.V. Ordered structures formed by nematic topological defects and their transformation with changing the Euler characteristics / P.V. Dolganov, N.A. Spiridenko, V.K. Dolganov // Physical Review E. – 2024. – Vol. 110, Iss. 2. – P. 24703. – DOI:10.1103/PhysRevE.110.024703

Грант РНФ №23-12-00200

Физические науки, направление 1.3.2.6. Физика поверхности, границ раздела и других протяженных дефектов

Н.Н.Орлова, А.А.Авакянц, Н.Н.Колесников, А.В.Тимонина, Э.В.Девятов

В последнее время привлекают внимание системы, где жёсткая связь между спином и импульсом (spin-momentumlocking), характерная для топологических изоляторов и топологических полуметаллов, распространяется и на случай обычных, нерелятивистских групп магнитной симметрии. В этом случае к обычным ферро - и антиферромагнетикам добавляется новый класс магнитных материалов — альтермагнетики, в которых, при малой общей намагниченности, возникает спиновая поляризация, чередующаяся в к-пространстве. С момента введения этого класса в 2022 году, появилось значительное количество теоретических работ, предсказывающих различные физические эффекты, однако их экспериментальная реализация остаётся затруднительной.

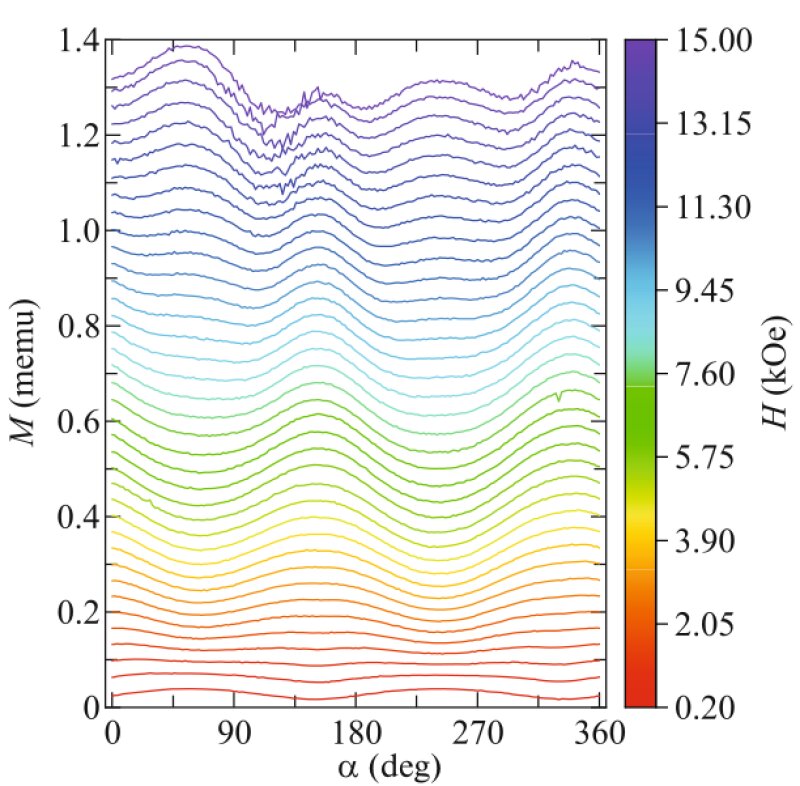

В данной работе мы провели прямые прецезионные исследования угловой зависимости намагниченности для тонких флейков монокристаллического MnTe. Выше температуры 85 К, мы подтвердили известное для α-MnTe антиферромагнитное поведение намагниченности. Ниже 85 К, мы обнаружили аномальное поведение намагниченности в слабых полях, сопровождающееся сложной угловой зависимостью намагниченности: характерная для ферромагнетиков с 180 градусной периодичностью изменения в слабых полях, сменяется 90-градусной периодичностью в сильных, с переигрыванием минимумов и максимумов в промежуточных значениях магнитных полей, см. Рис 1. Такая угловая зависимость не может ожидаться для обычных ферро- и антиферромагнитных систем. В то же время, в альтермагнетиках, общая намагниченность может возникнуть только при наличии слабого, но конечного спин-орбитального взаимодействия, кторое, в свою очередь, может быть подавлено магнитным полем или температурой. Таким образом, наш эксперимент напрямую подтверждает альтермагнетизм в MnTe, демонстрируя переход от релятивстской намагниченности в слабых полях к нерелятивстской в сильных.

Публикация: Orlova, N.N. Crossover from Relativistic to Non-relativistic Net Magnetization for MnTeAltermagnet Candidate / N.N. Orlova, A.A. Avakyants, A.V. Timonina, N.N. Kolesnikov, E.V. Deviatov // JETP Letters. – 2024. – Vol. 120. – DOI:10.1134/S0021364024602926

Грант РНФ №24-22-00060

Физические науки, направление 1.3.2.3. Физика магнитных явлений, магнитные материалы и структуры, спинтроника.

В. М. Муравьев, К. Р. Джикирба, М. С. Соколова, А. С. Астраханцева, И. В. Кукушкин

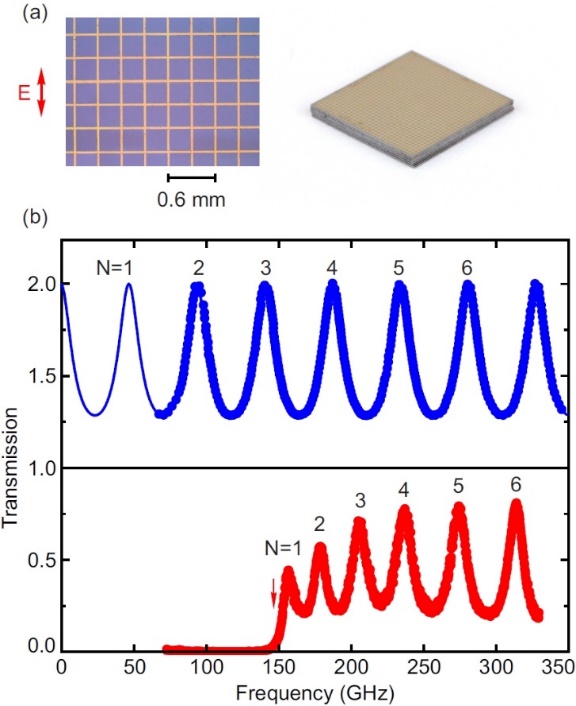

Метаматериалы представляют собой класс искусственно созданных материалов, обладающих уникальными электродинамическими свойствами, которые не встречаются в природе. В настоящей работе удалось реализовать простую технологию сборки 3D метаматериала, состоящего из слоёв плоских кремниевых чипов с металлической сеткой, литографически изготовленной на поверхности кристалла (рис.а). Таким образом, был создан однородный метаматериал, который ведет себя как 3D плазма в терагерцевом диапазоне частот (0,1 - 1 ТГц). В работе было экспериментально показано, что электродинамический отклик метаматериала можно описывать с точки зрения эффективной диэлектрической проницаемости плазмы. Метод резонансной спектроскопии Фабри-Перо был использован для точного измерения дисперсии метаматериала в терагерцевом диапазоне частот. Для больших периодов сетки дисперсия электромагнитной волны, проходящей через метаматериал, вплотную следует плазмонной зависимости, при этом частота плазмы определяется геометрическими параметрами сетки и толщиной чипа. В другом пределе, когда период сетки мал, возникает новый электродинамический эффект взаимодействия плазмонных и фотонных мод. В этом режиме эффективная проницаемость метаматериала демонстрирует крайнюю чувствительность к частоте ТГц излучения - супердисперсию. Обнаруженное супердисперсионное свойство может иметь прикладное значение в спектроскопии и радиолокации.

Публикация: Muravev, V.M. Superdispersiveplasmonicmetamaterial / V.M. Muravev, K.R. Dzhikirba, M.S. Sokolova, A.S. Astrakhantseva, I.V. Kukushkin // Physical Review Applied. – 2024. – Vol. 21, Iss. 3. – P. 34041. – DOI:10.1103/PhysRevApplied.21.034041

Грант РНФ №19-72-30003

Физические науки, направление 1.3.5.6. Новые оптические материалы, оптические элементы фотоники, интегральная оптика, голография, нанофотоника, метаматериалы и метаповерхности.

А.С. Ионин, Л.Н. Карелина, Н.С. Шуравин, Ф.А. Разорёнов, М.С. Сидельников, С.В. Егоров, В.В. Больгинов

Рассмотрены проблемы проектирования сверхпроводниковых сигма-нейронов (СН), представляющих собой одноконтактный джозефсоновский интерферометр с шунтирующей индуктивностью. Прототип устройства реализован в лаборатории сверхпроводимости ИФТТ РАН в 2023 г. в виде многослойной тонкоплёночной структуры над толстым сверхпроводящим экраном, как показано на рисунке. Эксперимент показал, что сверхпроводящий экран не обеспечивает полной независимости элементов СН, предполагавшейся в исходной модели.

В целях совершенствования характеристик устройства проведён численный расчёт матрицы индуктивностей (МИ) СН в предложенном дизайне и обобщён метод вычисления передаточной функции (ПФ) на случай произвольной МИ. Расчёт МИ выявил асимметрию входного сигнала в контурах СН с одинаковой геометрией приемных участков, прямое взаимодействие входного и считывающего элементов и другие паразитные взаимодействия, выражаемые ненулевыми недиагональными компонентами МИ. Представлено распределение сверхпроводящих токов в прототипе СН с учетом реальной 3D геометрии образца, которое подтвердило механизм передачи входного сигнала в приемный контур через кольцевые сверхпроводящие токи в экране. Обобщение метода вычисления ПФ на случай произвольной МИ дало параметрическое выражение для ПФ с учетом всех компонентов МИ и простые количественные условия соответствия целевой форме ПФ. Показано, что учёт взаимодействия СН с измерительной цепью приводит к перенормировке выходной индуктивности, а взаимодействие задающего и считывающего элементов – к эффективному разбалансу приёмных элементов СН. Рассмотрены перспективные методы улучшения конструкции для получения целевой формы ПФ.

На основе полученных результатов предложен способ модификации дизайна СН для улучшения его характеристик. На рисунке 1 штриховыми линиями показано предложенное удлинение «Джозефсоновского» плеча XJ, а стрелками – изменение положения джозефсоновских контактов СКВИДа.

Публикации:

Грант РНФ №23-72-00053.

Физические науки, направление1.3.2.8. Квантовая макрофизика, Бозе-конденсаты, сверхпроводимость.

Бурмистров И.Н., Агаркова Е.А., Шарафутдинов А.У., Яловенко Д.В., Бредихин С.И.

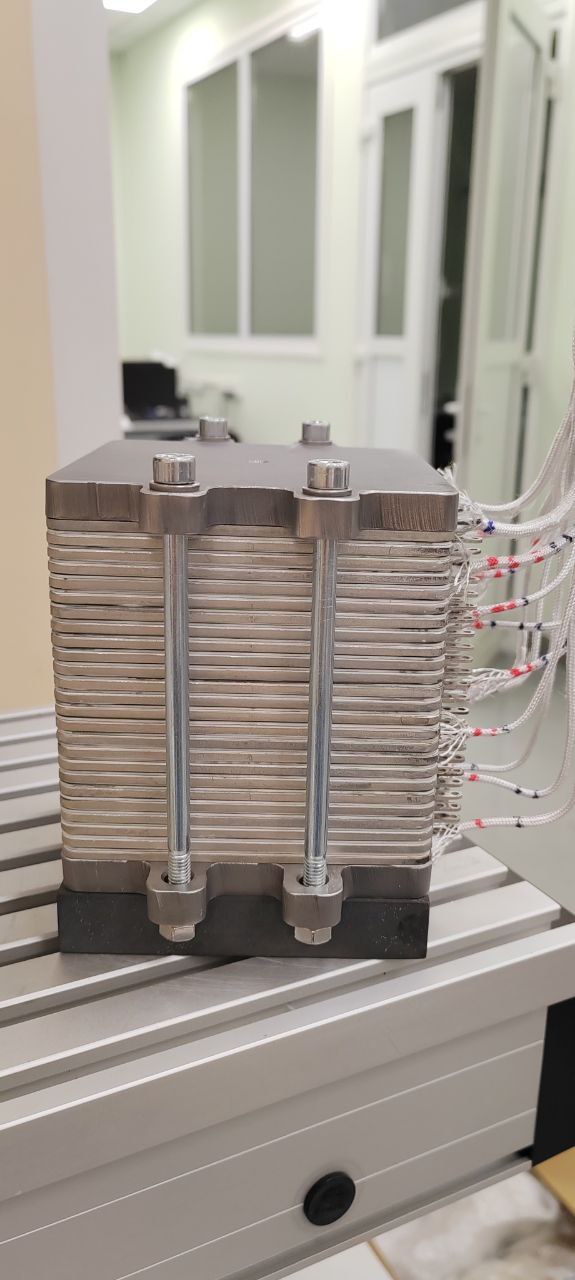

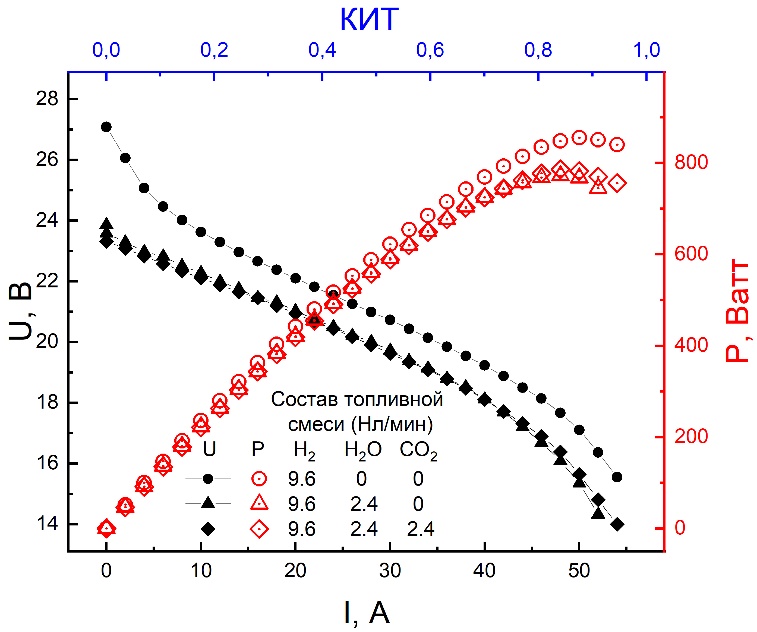

Впервые в России была разработана и изготовлена батарея твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) анод-поддерживаемой конструкции киловаттного класса (Рис. 1 слева). Исследования электрохимических характеристик разработанной батареи подтвердили ее успешную работу не только на чистом водороде, но и при использовании углеродсодержащего топлива, имитирующего результат парового риформинга природного газа (Рис. 1 справа). При небольших для батарей ТОТЭ объеме (1 л) и массе (5,4 кг) снимаемая с батареи мощность отвечала проектным значениям и составила около 800 Вт, что позволило достичь высоких удельных показателей при работе как на чистом водороде (830 Вт/л и 153 Вт/кг), так и углеродсодержащем топливе (740 Вт/л и 136 Вт/кг) с электрическим КПД достигающим 48%. Разработанная в ИФТТ РАН батарея твердооксидных топливных элементов анод-поддерживаемой конструкции является базовым элементов высокоэффективной энергетики будущего и ляжет в основу разработки энергоустановок на основе твердооксидных топливных элементов различного назначения как в ИФТТ РАН, так и в других научных организациях и конструкторских бюро России.

Результат получен в процессе выполнения работ по договору о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ №1284-21от «01» марта 2021 г. «Оптимизации мощностных и массогабаритных характеристик батарей твердооксидных топливных элементов для высокоэффективных транспортных и стационарных энергоустановок».

Химические науки, направление 1.4.4.2 Научные основы топливных элементов.

Д.Д.Тумачев, А.А.Левченко, С.В.Филатов (с соавторами)

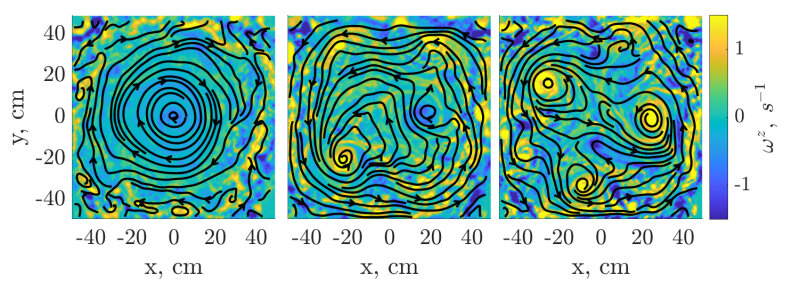

Впервые экспериментально изучен необычный турбулентный режим в воде, подверженной вращению. Режим представляет собой устойчивый антициклон (рис.1.) — вихрь, вращающийся против вращения установки. Вихрь существует значительно больше времени Экмана, характерного времени диссипации. Режим нестандартный для турбулентности во вращающихся системах, т.к. в силу циклон-антициклонной асимметрии циклоны являются более стабильными структурами чем антициклоны. Вокруг антициклона есть область циклонического среднего течения, который характеризуется значительной степенью трехмерности, судя по хаотично перемещающимся вихрям завихренности разного знака и по полю дивергенции, которая характеризует собой градиенты вертикальной скорости по уравнению неразрывности. Данный режим наблюдается при скоростях вращения куба от 2.7 об/мин до 5.4 об/мин и характеризуется числами Россби от 0.52 до 0.3. Эти числа говорит о том, что крупномасштабные скорости подвержены силы Кориолиса. Число Рейнольдса для всех экспериментов приблизительно равно 2000, что говорит о значительной степени турбулентности режима.

Предложена модель, согласно которой антициклоническое течение поддерживается поглощением инерционных волн, распространяющихся к оси вихря из периферийной области и несущих антициклонический момент количества движения. Поглощение волны с фиксированными частотой, волновым числом вдоль вертикали и аксиальным числом происходит на определённом расстоянии от оси вихря в критическом слое. Волны, которые несут циклонический момент, наоборот, отражаются и потому не передают свой момент количества движения антициклону.

Публикации: Tumachev D.D., Levchenko A.A., Vergeles S.S., Filatov S.V. Observation of a large stable anticyclone in rotating turbulence (принятакпечативжурнал Physics of Fluids 02.12.2024.)

Государственное задание ИФТТ РАН: «Когерентные состояния, динамика и фазовые превращения в жидких и твердых телах», № 122040600126-6

Физические науки, направление 1.3.6.3. Физика нелинейных волн и нелинейная динамика

М.С.Сидельников, А.В.Пальниченко, И.И.Зверькова, Л.С.Успенская, Л.Я.Винников.

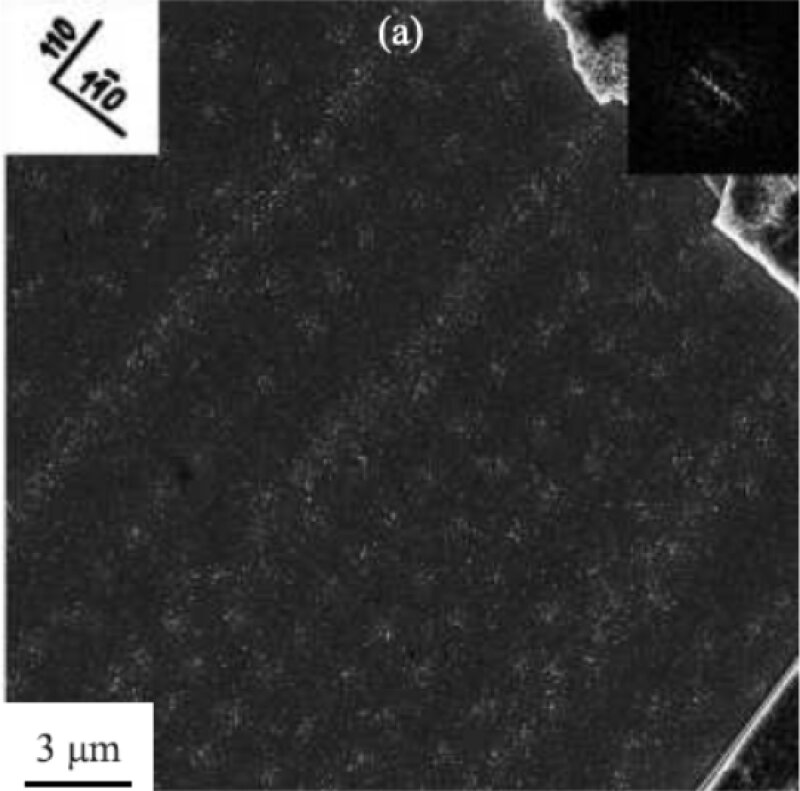

Методикой низкотемпературного декорирования ферромагнитными наночастицами проведено исследование упорядочения вихрей Абрикосова в кристалле магнитного железосодержащего сверхпроводника EuRbFe4As4 с примесью несверхпроводящей фазы EuFe2As2 с двойниковыми границами. Рост монокристаллов EuRbFe4As4 раствор-расплавным методом в собственном флюсе сопровождается образованием побочной конкурирующей фазы EuFe2As2. Влияние побочной фазы на пиннинг вихрей Абрикосова в EuRbFe4As4 представляет большой практический интерес, поскольку железосодержащие сверхпроводники рассматриваются как материалы для сверхпроводящих соленоидов с высоким критическим полем. Ранее влияние фазы EuFe2As2 рассматривалось только в случае точечных вкраплений, являющимися центрами пиннинга.

Эксперименты выполнены на образце квазиэпитаксиальной плёнки сверхпроводящей фазы EuRbFe4As4 толщиной ≈ 15 мкм на подложке несверхпроводящей родительской фазы с двойниками. Впервые обнаружено нехарактерное для железосодержащих сверхпроводников линейное упорядочение вихрей Абрикосова. Направление цепочек совпадает с направлением двойниковых границ фазы EuFe2As2, а расстояние между цепочками соответствует расстоянию между двойниковыми границами. Такое упорядочение вихрей объясняется пиннингом в областях механического напряжения сверхпроводящей фазы над двойниковыми границами в побочной фазе-подложке. Выполнена оценка потенциала пиннинга. Наблюдаемое упорядочение вихрей над двойниковыми границами можно рассматривать как один из способов управления вихревой структурой, перспективный для технических приложений.

Публикация:

Грант РНФ № 23-12-00307

Физические науки, направления:

1.3.2.3. Физика магнитных явлений, магнитные материалы и структуры, спинтроника; 1.3.2.8. Квантовая макрофизика, Бозе-конденсаты, сверхпроводимость.

С.В.Чекмазов, А.С.Ксенз, А.М.Ионов, А.А.Мазилкин, А.А.Смирнов, Е.А.Першина, И.А.Рыжкин, С.И.Божко (с соавторами)

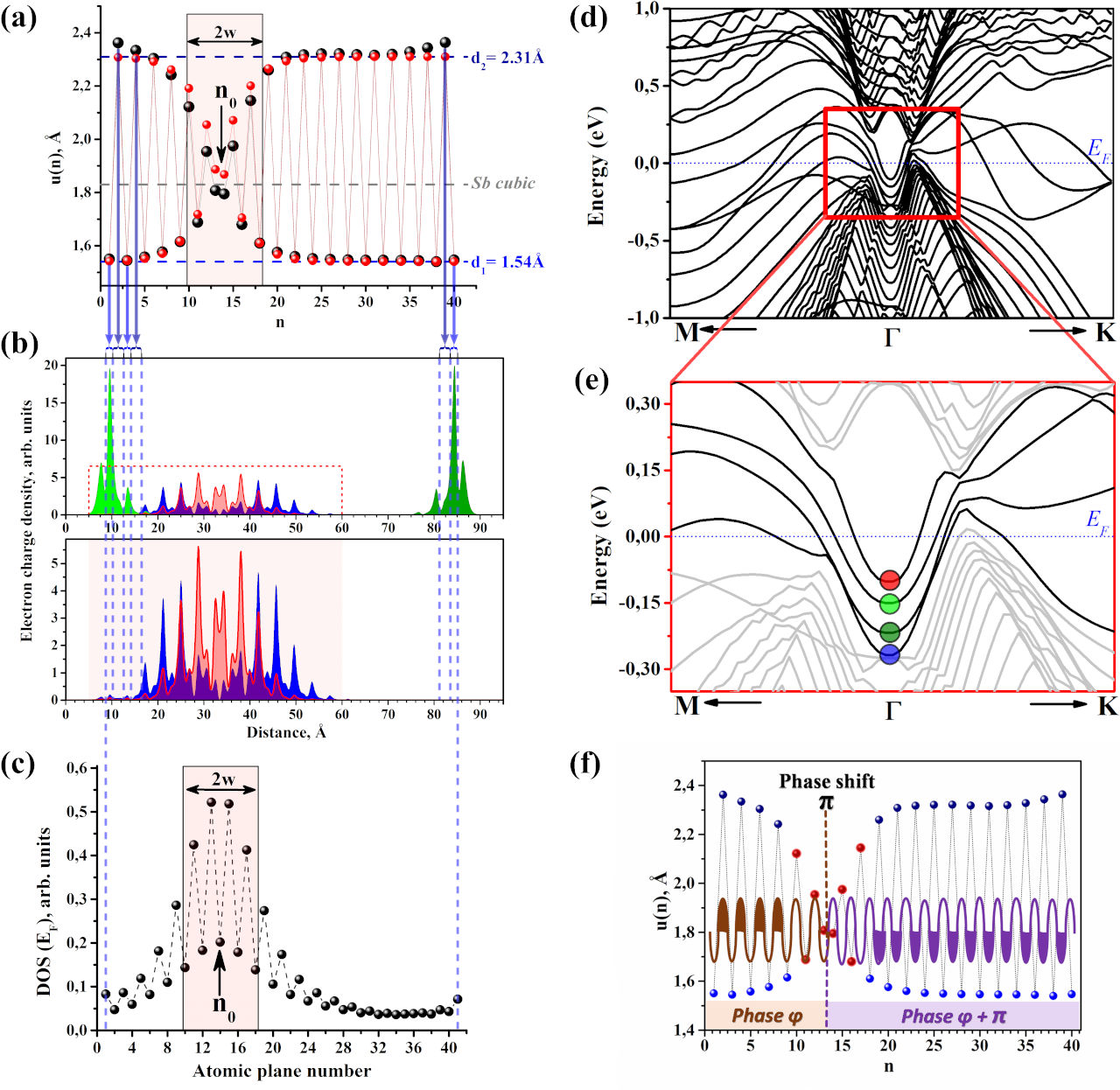

Фазовые переходы металл-изолятор являются одним из базовых явлений, определяющих свойства материалов. Sbявляется пайерлсовским полуметаллом. Кристаллическая структура и энергетический спектр Sb в значительной степени определяются пайерлсовским переходом металл-изолятор. Отличительной особенностью кристаллической структуры Sbявляется чередование ковалентных и ван дер ваальсовых связей между атомными плоскостями в направлении [111]. Выигрыш по энергии, связанный с пайерлсовским переходом, обусловлен образованием ковалентных связей. Нарушение условий пайерлсовского перехода путем разрыва ковалентных связей может быть реализовано на поверхности монокристалла (111)Sb.

Методом теории функционала плотности (ТФП) были проведены модельные расчеты кристаллической структуры и электронного спектра модельных структур толщиной 41монослой (МС) (на поверхности разрыв по ковалентным связям) и 42МС (на поверхности разрыв по ван дер ваальсовым связям). Структурная оптимизация поверхности Sb(111), содержащей оборванные ковалентные связи, обнаруживает формирование топологическогосолитона с центром около 25 Å под поверхностью (на рис (а) указан стрелкой). Солитон представляет собой нарушение чередования коротких ковалентных и длинных ван-дер-ваальсовых связей между атомными слоями Sb(111) в объеме. Такая сильная деформация кристаллической решетки приводит к образованию электронных состояний, связанных с солитоном (рис. (b)). Взаимодействие TS с электронами поверхностных состояний приводит к смещению уровней поверхностных электронных состояний (рис (e), (d)). В ядре солитона наблюдается увеличение на порядок плотности электронных состояний на уровне Ферми (рис. (с)), которая демонстрирует осциллирующую зависимость в области солитонов.

Наличие солитонов в реальных кристаллах Sbподтверждено экспериментально. Монослойные ступени были обнаружены с помощью СТМ на сколотой поверхности Sb(111), что показывает, что на поверхности существуют различные области, сколотые по ван-дер-ваальсовыми и ковалентными связям. Туннельные спектры, рассчитанные с помощью ТФП и измеренные по обе стороны ступени, согласуются между собой.

Одним из наиболее значимых выводов является аномально высокая плотность электронных состояний на уровне Ферми в области солитона, что, возможно, приведет к сверхпроводимости в области солитона при высоких температурах.

Публикация:Chekmazov, S.V. ThetopologicalsolitoninPeierlssemimetalSb / S.V. Chekmazov, A.S. Ksenz, A.M. Ionov, A.A. Mazilkin, A.A. Smirnov, E.A. Pershina, I.A. Ryzhkin, O.Yu. Vilkov, B. Walls, K. Zhussupbekov, I.V. Shvets, S.I. Bozhko // ScientificReports. – 2024. – Vol. 14. – P. 2331. – DOI:10.1038/s41598-024-52411-x

Государственное задание ИФТТ РАН: «Физика, технология и инженерия дефектов материалов для альтернативных источников энергии, фотовольтаники и сенсорики», №122040600124-2

Физические науки, направление 1.3.2.6. Физика поверхности, границ раздела и других протяженных дефектов

Н.Н. Орлова, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, Э.В. Девятов

В наше время, возможность наблюдения отрицательной ёмкости активно обсуждается для различных систем в целях увеличения быстродействия и энергоэффективности полупроводниковых устройств. Мы экспериментально исследовали емкостной отклик проводящего ферроэлектрическа GeTe с гигантским спин-орбитальным взаимодействием. Абсолютно неожиданным является наблюдение сильной, симметричной по знаку поля, зависимости емкостного отклика от поля затвора, при этом наблюдается ярко выраженный гистерезис в ёмкостном отклике в зависимости от направления развертки поля затвора. Такое поведение емкостной кривой мы связали с зависимостью параметра Рашбы от электрического поля затвора в условиях постоянства концентрации носителей в GeTe. В этом случае, обнаруженный гистерезис в C(Vg) отражает эволюцию ферроэлектрической поляризации в поверхностных слоях GeTe, что позволяет в том числе реализовать режим динамически отрицательной ёмкости образца, возникающий в момент переключения направления ферроэлектрической поляризации в условиях, когда поляризация меняется быстрее чем электрический заряд. Последнее утверждение независимо подтверждено во времяразрешенных резистивных измерениях.

Публикация: Orlova, N.N. Dynamic negative capacitance response in GeTe Rashba ferroelectric / N.N. Orlova, A.V. Timonina, N.N. Kolesnikov, E.V. Deviatov // Physica B: Condensed Matter. – 2022. – Vol. 647. – P. 414358. – DOI:10.1016/j.physb.2022.414358

Тема ГЗ: «Коллективные явления в электронных и экситонных системах в наноструктурах»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

О.А. Григорьев, Л.И. Мусина, А.Б. Ваньков, О.В. Волков, Л.В. Кулик

Предложена вычислительная схема для оценки энергий нейтральных возбуждений в состояниях с дробным квантовым эффектом Холла (ДКЭХ). Состояния ДКЭХ систематизированы в соответствии со структурой иерархии чисел Фарея. Показано, что помимо широко известной иерархии дробных состояний Лафлина-Джейна существуют и другие «темные» иерархии. Хотя они практически не наблюдаются экспериментально даже в образцах с наибольшей подвижностью, они могут существенно влиять на термодинамику и спектральные характеристики состояний ДКЭХ. Известные проблемы интерпретации экспериментальных результатов ДКЭХ объясняются сосуществованием двух принципиально различных типов превращений электронной системы, один из которых представляет собой нейтральное возбуждение в состоянии ДКЭХ, а другой — переход между двумя основными состояниями ДКЭХ, принадлежащих соответственно иерархии Лафлина-Джейна и одной из «темных» иерархий.

Публикация: Grigorev, O.A. Birotons and “Dark” Quantum Hall Hierarchies / O.A. Grigorev, L.I. Musina, A.B. Van’kov, O.V. Volkov, L.V. Kulik // Applied Sciences. – 2022. – Vol. 12, Iss. 15. – P. 7940. – DOI:10.3390/app12157940

Грант РНФ 18-12-00246

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

А.А. Деменев, С.С. Гаврилов, В.Д. Кулаковский (с соавторами)

Встроенные коммутационные устройства являются основой сверхбыстрой обработки оптических сигналов. В работе исследована возможность реализации сверхбыстрых переключателей сигнала на основе мультистабильных экситон-поляритонных конденсатов в планарных микрорезонаторах, возбуждаемых резонансно чуть выше энергии поляритона. Исследования переключения стационарных состояний поляритонного конденсата проводились на структурах из высокодобротных микрорезонаторов на основе GaAs/AlAs с квантовыми ямами InGaAs в активной области. Субтерагерцовая акустическая модуляция поляритоннго резонанса была получена путем инжекции в резонатор пикосекундных импульсов деформации, генерируемых на тыльной стороне подложки фиолетовыми импульсами длительностью 200 фс. Экспериментально продемонстрировано, что пикосекундные импульсы акустической деформации могут быть использованы для управляемого сверхбыстрого (~100 пс) переключения как между стационарными состояниями в резонансно возбужденном циркулярно-поляризованном конденсате, с переключением интенсивности излучения более, чем на порядок, так и между ветвями с различной поляризациями в эллиптически поляризованном конденсате с изменением величины циркулярно-поляризованной компоненты в несколько раз.

Публикация: Demenev, A.A. Ultrafast All-Optical Polarization Switch Controlled by Optically Excited Picosecond Acoustic Perturbation of Exciton Resonance in Planar Microcavities / A.A. Demenev, D.D. Yaremkevich, A.V. Scherbakov, S.S. Gavrilov, D.R. Yakovlev, V.D. Kulakovskii, M. Bayer // Physical Review Applied. – 2022. – Vol. 18, Iss. 4. – P. 44045. – DOI:10.1103/PhysRevApplied.18.044045

Грант РНФ 21-12-00368

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Катыба, И.Н. Долганова, В.Н. Курлов (с соавторами)

Жгуты оптических волокон могут быть использованы для получения изображений с разрешением, превышающим дифракционный предел Аббе. В качестве основы для жгута используются сапфировые волокна диаметром 300 мкм, которые обеспечивают очень хорошую локализацию ТГц излучения в сердцевине волокна за счет высокого показателя преломления в ТГц диапазоне и, следовательно, высокое разрешение изображения. Нами разработан, изготовлен и охарактеризован жгут расходящихся сапфировых волокон для проведения визуализации с субволнововым разрешением. Волокна расходятся из плоскости объекта (передняя плоскость жгута) и, таким образом, растягивают захваченное ближнее поле, после чего оно считывается из плоскости изображения с помощью обычной дифракционно-ограниченной оптики. Жгут расходящихся волокон был исследован вначале численно, а затем создан и исследован экспериментально на частоте 0.33 ТГц. Подтверждено, что такой жгут обладает разрешением, превышающим предел Аббе (среднее значение составляет 0.35 λ, где λ=917 мкм).

Публикация: Katyba, G.M. Superresolution Imaging Using a Tapered Bundle of High-Refractive-Index Optical Fibers / G.M. Katyba, M. Skorobogatiy, D.G. Melikyants, N.V. Chernomyrdin, A.N. Perov, E.V. Yakovlev, I.N. Dolganova, I.E. Spektor, V.V. Tuchin, V.N. Kurlov, K.I. Zaytsev // Physical Review Applied. – 2022. – Vol. 18, Iss. 3. – P. 34069. – DOI:10.1103/PhysRevApplied.18.034069

Грант РНФ 22-72-10033

Физические науки, направление 1.3.5. «Оптика и лазерная физика»

Л.Н. Карелина, Н.С. Шуравин, А.С. Ионин, С.В. Егоров, В.В. Больгинов, В.В. Рязанов (с соавторами)

Исследован эффект отрицательного магнитосопротивления R(H) в трехслойном FSF микромостике на основе сверхпроводящего ниобия (S) и слабоферромагнитного (F) сплава Pd0.99Fe0.01. Кривые перемагничивания R(H) в области конца температурного перехода микромостика в сверхпроводящее состояние показывают резкие минимумы сопротивления S-слоя («низкорезистивное состояние») при противоположных направлениях намагниченности F-слоев. Обнаружено, что это низкорезистивное состояние обладает эффектом памяти, т.е. значение Rmin(Hmin), фактически, не меняется в некотором интервале полей ниже Hmin, как это представлено на Рис.1. На нисходящем (черном) участке петли также виден небольшой подъем магнитосопротивления, связанный со спин-триплетной сверхпроводимостью при неколлинеарных направлениях намагниченности F-слоев, когда «спин-триплетные» сверхпроводящие носители могут уходить далеко в F-слой (подавляя сверхпроводимость S-слоя). На Рис.2 продемонстрировано использование обнаруженного эффекта в качестве элемента памяти, меняющего свое «цифровое» состояние под действием импульсов слабого магнитного поля.

|

|

| Рис.1. | Рис.2. |

Рис.2. a) Цифровые состояния «0» и «1» отмечены красными точками на петле гистерезиса. (b) Временная диаграмма напряжения на FSF-микромостике (верхняя кривая), иллюстрирующая его переключение между цифровыми состояниями под действием импульсов магнитного поля (нижняя кривая).

Публикация: Карелина, Л.Н. Эффект магнитной памяти в планарных микромостиках ферромагнетик/сверхпроводник/ферромагнетик на основе сильно разбавленного сплава PdFe / Л.Н. Карелина, Н.С. Шуравин, А.С. Ионин, С.В. Бакурский, С.В. Егоров, И.А. Головчанский, В.И. Чичков, В.В. Больгинов, В.В. Рязанов // Письма в ЖЭТФ. – 2022. – Т. 116, № 2. – С. 108–115. – DOI:10.31857/S1234567822140075

Грант РФФИ № 19-32-90162

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Е.А. Агаркова, Д.А. Агарков, И.Н. Бурмистров, И.Е. Курицына, Д.В. Яловенко, С.И. Бредихин

В результате комплексных исследований ионной проводимости, механических характеристик и особенностей формирования многослойных газоплотных мембран на основе анионного проводника стабилизированного ZrO2 разработана и внедрена промышленная технология изготовления трехслойных мембран с составом 6ScSZ|10Sc1YSZ|6ScSZ размером 100х100 мм и толщиной 150 мкм для высокоэффективных ТОТЭ первого поколения. В мае 2022 года по Техническим условиям ТУ 23.44.12.190-193-30742093-2022 на предприятии АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (г. Новосибирск) начато промышленное производство трехслойных мембран, являющихся основой ТОТЭ на несущем электролите (Рисунок 1).

С целью разработки промышленной технологии изготовления двухслойных анодных подложек для ТОТЭ на несущем аноде изучены процессы переноса заряда, протекание окислительно-восстановительных реакций и механические характеристики анодов ТОТЭ [1-2]. Создана промышленная технология изготовления на оборудовании АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» двухслойных анодных подложек для ТОТЭ второго поколения (Рисунок 2).

Публикации:

Тема ГЗ: «Физика, технология и инженерия дефектов материалов для альтернативных источников энергии, фотовольтаники и сенсорики»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

А.Н. Чайка, В.Ю. Аристов (с соавторами)

Атомная и электронная структура графена на пластинах β-SiC/Si(001), модифицированного молекулами феназинового красителя Нейтральный красный, исследована с помощью электронной спектроскопии, теории функционала плотности, сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и спектроскопии (СТС). С помощью СТМ показано, что молекулы красителя формируют локально-упорядоченные структуры на небольших участках поверхности, в которых они ориентированы параллельно или перпендикулярно слоям графена. В первом случае молекулы образуют димерные структуры, а во втором – структуры с прямоугольной или косоугольной элементарной ячейкой. Установлено, что модификация верхнего слоя графена приводит к появлению запрещенной зоны, превышающей 1 эВ, что позволяет рассматривать синтезированный слоистый композит как низкоразмерную гетероструктуру типа металл/полупроводник. Показано, что локальные изменения ширины запрещенной зоны на поверхности могут быть связаны с деформациями молекул в композитной структуре.

Публикация: Potorochin, D.V. Surface functionalization of few-layer graphene on β-SiC(001) by Neutral Red dye / D.V. Potorochin, A.N. Chaika, O.V. Molodtsova, V.Yu. Aristov, D.E. Marchenko, D.A. Smirnov, A.A. Makarova, B. Walls, K. Zhussupbekov, K. Walshe, I.V. Shvets, A.S. Ciobanu, M.K. Rabchinskii, N.V. Ulin, M.V. Baidakova, P.N. Brunkov, S.L. Molodtsov // Applied Surface Science. – 2022. – Vol. 585. – P. 152542. – DOI:10.1016/j.apsusc.2022.152542

Тема ГЗ: «Физика, технология и инженерия дефектов материалов для альтернативных источников энергии, фотовольтаники и сенсорики»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

М.Н. Левин, И.Н. Бурмистров, А.У. Шарафутдинов, И.С. Ерилин (с соавторами)

Сущность. Разработаны концепция, конструкции и технология твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) на металл-поддерживающих слоях с монополярной коммутацией (Metal-Supported Monopolar Solid Oxide Fuel Cells – MMS-SOFC).

Новизна. Существенно упрощен технологический процесс изготовления ТОТЭ за счет сокращения числа технологических операций и промежуточных термообработок, в результате использования ударного аэрозольного нанесения анода на несущую пористую стальную подложку, магнетронного осаждения электролита и трафаретной печати катода с однократным финальным отжигом. Предложены новые конструкции с монополярной коммутацией, обеспечивающие существенное повышение гравиметрической и объемной плотностей мощности блоков ТОТЭ на металл-поддерживающих слоях.

Значимость. Предложенная технология является основой для массового производства ТОТЭ на опорных металлических слоях, а предложенные конструкции блоков ТОТЭ с монополярной коммутацией позволяют использовать их для разработки мобильных электрохимических генераторов как для управляемого наземного транспорта, так для беспилотных летательных и подводных аппаратов.

Публикации:

Х/Д №1316-22 с ООО «Инновационные энергетические системы» (ООО «ИНЭСИС») ГК «ЭФКО»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Г.В. Кузнецов, Е.Б. Борисенко, Н.Н. Колесников

Впервые экспериментально определена зависимость поверхностного натяжения расплава тройного халькогенида металла Cd0,9Zn0,1Te от давления аргона [1]. Измерения проводили сталагмометрическим методом с применением разработанного в ИФТТ РАН сталагмометра [2].

Показано, что полученная зависимость, графически представленная на рисунке, подчиняется уравнению Шишковского

Таблица. Коэффициенты уравнения Шишковского

| γ0, мН/м | a, мН/м | b × 106, м2/Н |

|---|---|---|

| 276.8 | 70.7 | 1.75 |

Наличие данных о коэффициентах уравнения Шишковского позволило определить константу адсорбции аргона, равную 2,74·106 см3/моль (в предположении, что раствор аргона в расплаве является совершенным).

Полученные результаты принципиально важны при выращивании кристаллов Cd0,9Zn0,1Te для применения в полупроводниковых детекторах ионизирующих излучений.

Публикация: Kuznetsov, G. Surface tension of Cd0.9Zn0.1Te melt / G. Kuznetsov, E. Borisenko, N. Kolesnikov // Materials Letters. – 2022. – Vol. 317. – P. 132093. – DOI:10.1016/j.matlet.2022.132093

Тема ГЗ: «Физика и технологии новых материалов и перспективных структур»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Шикунов С.Л., Каледин А.В., Курлов В.Н.

Разработан метод получения керамического композиционного материала на основе карбида кремния и силицида молибдена. В основе разработки лежит способ получения многофункциональной карбидокремниевой керамики [Шикунов С.Л., Курлов В.Н., Шикунова И.А. Патент РФ № 2573146.], который основан на взаимодействии расплава кремния с углеродом, находящимся в заранее скомпонованной заготовке определенного состава и пористости. На этапе подготовки композиции из углеродных порошков различных фракций и коксующегося связующего в состав шихты добавляется порошок молибдена. После перемешивания и прессования/формования углеродно-металлической заготовки частицы молибдена равномерно распределяются по её объему. При пропитке расплавом кремния (силицировании) кремний реагирует как с углеродом заготовки образуя пространственный SiC каркас, так и с частицами молибдена, образуя силицид. Полученный по разработанному методу керамический композиционный материал со связным SiC каркасом и интегрированным в него силицидом молибдена, имеет повышенную прочность и сопротивление ползучести при высоких температурах и нагрузках.

Тема ГЗ: «Физика и технологии новых материалов и перспективных структур»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Карпов М.И.

В Институте физики твердого тела РАН создана новая группа жаропрочных сплавов для применения в области температур выше 1200°С. Структурно новые материалы представляют собой естественные композиты, в которых роль матрицы выполняют твердые растворы на основе молибдена, а упрочняющих фаз – тугоплавкие карбиды. Опытные партии новых материалов изготавливаются на экспериментальной технологической базе ИФТТ РАН. Проведенные высокотемпературные механические испытания новых сплавов показали их возможность выдерживать высокие нагрузки при температурах 1200° и выше в течение нескольких тысяч часов.

Тема ГЗ: «Физика и технологии новых материалов и перспективных структур»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Классен Н.В., Цебрук И.С., Винокуров С.А., Кобелев Н.П., Колыванов Е.Л.

Деформационное легирование твердотельных изделий принципиально отличается от известных ранее термодиффузии, лазерной и плазменной обработок, ионного имплантирования. Ее существо состоит в динамическом деформировании приповерхностного слоя с одновременным нанесением на обрабатываемую поверхность легирующего вещества. Деформирование производится шариковой и роликовой обкаткой или скольжением твердого индентора. Преимущества этого метода следующие: 1) Он не требует специальных условий типа повышенной температуры, вакуума или особой атмосферы. Процесс может производиться непосредственно по месту службы конструкций в полевых и даже подводных условиях. 2) Скорость и глубина легирования составляют сотни микрон за десятки минут, что существенно лучше, чем у термодиффузии или имплантирования. 3) Подбором параметров деформирования можно не только регулировать глубину и скорость легирования. но и формировать периодические сверхструктуры, что открывает новые возможности для оптики и электроники. 4). Деформационным легированием достигается проблематичное для других методов внедрение мягких полимеров для формирования принципиально новых свойств.

Тема ГЗ: «Когерентные состояния, динамика и фазовые превращения в жидких и твердых телах»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

В.Д. Есин, О.О. Швецов, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, Э.В. Девятов

При милликельвиновых температурах, с помощью исследования Андреевского отражения, мы показали возникновение сверхпроводимости на интерфейсе между нормальным металлом (золотом) и топологическим дираковским полуметаллом. В качестве последнего выступали Cd3As2 как наиболее изученный дираковский полуметалл, так и новое соединение NiTe2, приобретающее популярность в последнее время. Оба соединения не являются сверхпроводящими в объёме в условиях эксперимента, как и планарный золотой контакт. Мы продемонстрировали, что возникновение интерфейсной сверхпроводимости является универсальным и не зависит от конкретных реализаций контакта нормальный электрод-дираковский полуметалл. Эти данные позволяют нам утверждать о возникновении поверхностной сверхпроводимости на границе нормальный металл-дираковский полуметалл в силу образования плоской зоны в спектре, что было предсказано теоретически. Поскольку образование плоской зоны тесно связано с формированием поверхностных состояний в дираковских полуметаллах, мы подтвердили наше утверждение прямым наблюдением диодного эффекта для джозефсоновского тока, который связан со сдвигом импульса в топологическом поверхностном состоянии при приложении магнитного поля в плоскости образца.

Публикация: Esin, V.D. Interface Superconductivity in a Dirac Semimetal NiTe2/ V.D. Esin, O.O. Shvetsov, A.V. Timonina, N.N. Kolesnikov, E.V. Deviatov // Nanomaterials 2022, 12(23), 4114; https://doi.org/10.3390/nano12234114

Грант РНФ

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Н.Н. Орлова, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, Э.В. Девятов

Мы экспериментально показали возможность управления ферроэлектрической поляризацией при протекании тока через интерфейс между тонкими слоями двух проводящих ферроэлектриков SnSe и WTe2, что может быть использовано для создания сверхбыстных переключателей и новых элементов памяти.

Для этой цели мы изготовили гетероструктуру SnSe/WTe2 при этом вейлевский полуметалл WTe2 является полярным металлом с ферроэлектрической поляризацией, направленной перпендикулярно слоям WTe2, в то время как SnSe имеет поляризацию в плоскости слоёв. Было показано симметричное падение дифференциальной проводимости к нулевому значению при некотором пороговом значении приложенного напряжения, что соответствует повороту ферроэлектрической поляризации на 90 градусов вблизи интерфейса в изначально поляризованном в плоскости слое SnSe. Показана возможность управления этим пороговым напряжением при приложении малых значений затворного напряжения к структуре. Так же продемонстрирован возвратный переход в низкопроводящее состояние структуры при резком изменении величины напряжения смещения даже для напряжений значительно ниже порогового, что позволяет реализовать эффект сверхбыстрых переключений в такой структуре.

Публикация: Orlova, N.N. Current-induced control of the polarization state in a polar-metal–based heterostructure SnSe/WTe2 / N.N. Orlova, A.V. Timonina, N.N. Kolesnikov, E.V. Deviatov // Europhysics Letters. – 2022. – Vol. 138, Iss. 2. – P. 26002. – DOI:>10.1209/0295-5075/ac63dd

Грант РНФ

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

И.Н. Долганова, А.К. Зотов, В.Н. Курлов (с соавторами)

Разработан сапфировый аппликатор для проведения поверхностной криодеструкции биологических тканей, позволяющий восстанавливать толщину замороженного слоя ткани. Функция мониторинга толщины замороженного слоя реализована с помощью волоконно-оптической оснастки, совмещенной с корпусом аппликатора, и основана на регистрации диффузно рассеянного излучения видимого диапазона. Используется четыре волоконных канала подсветки ткани, расположенных на различном удалении от одного канала детектирования. Экспериментальная апробация аппликатора, проведенная с использованием тестового образца, продемонстрировала возможность восстановления толщины замороженного слоя до 10 мм. Разработанный аппликатор позволяет повысить эффективность проведения криохирургического лечения, поскольку не требует применения дополнительных методов и инструментов визуализации для оценки движения ледяного фронта в ткани.

Публикация: I.N. Dolganova, A.K. Zotov, L.P. Safonova, P.V. Aleksandrova, I.V. Reshetov, K.I. Zaytsev, V.V. Tuchin, V.N. Kurlov.

“Feasibility test of a sapphire cryoprobe with optical monitoring of tissue freezing,” Journal of Biophotonics, accepted November, 22, 2022.

Грант РНФ 19-79-10212

Физические науки, направление 1.3.5. «Оптика и лазерная физика»

В.Д. Музалевский, Н.С. Орлов (с соавторами)

Показано, что T-x проекция купола расслоения в твердых растворах внедрения MeHx будет симметричной, а зависимость давления этого изоморфного фазового превращения от температуры будет определяться реакцией Me + (z/2)H2 = MeHz с фиксированным значением z, которое достигается при T → 0 K, если энергия Гиббса смешения растворов является симметричной двухъямной функцией содержания водорода с максимумом при z/2. Сведение задачи о термодинамическом равновесии между фазами переменного состава к задаче с фазами постоянного состава и использование литературных данных для чистого металла Me и гидрида MeHz позволило установить, что именно симметричность купола расслоения (Рис. A) является достаточным условием линейности экспериментальных зависимостей стандартной энергии Гиббса ΔG0(T) для изоморфного превращения в системах Pd-H и Pd-D (z = 0.63, Рис. B) и в системах Ni-H и Ni-D (z = 1) во всем исследованном интервале температур вплоть до критической точки (на Рис. B критические точки показаны звездочками). Причину линейности зависимости ΔG0(T) для образования гидрида палладия не удавалось найти в течение нескольких десятков лет.

Публикация: Antonov, V.E. Solid metal-hydrogen solutions with a symmetric miscibility gap / V.E. Antonov, V.D. Muzalevsky, N.S. Orlov // International Journal of Hydrogen Energy. – 2022. – Vol. 47. – P. 15198–15208. – DOI:10.1016/j.ijhydene.2022.03.034

Тема ГЗ: «Когерентные состояния, динамика и фазовые превращения в жидких и твердых телах»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

A.A. Maксимов, E.В. Филатов, И.И. Тартаковский, В.Д. Кулаковский (с соавторами)

Разработка хиральных оптических микрорезонаторов является центральной концепцией современной нанофотоники, позволяющей получить полный контроль над поляризацией ограниченных электромагнитных мод. В работе впервые продемонстрирована реализация компактного источника когерентного излучения на основе хирального полупроводникового микрорезонатора с электрической накачкой (поверхностно-излучающий микролазер с вертикальным резонатором (VCSEL)– Vertical-cavity surface-emitting laser). Устройство состоит из AlAs/(Al,Ga)As микрорезонатора, содержащего несколько GaAs квантовых ям в активной области, и пластины хирального фотонного кристалла, вытравленной в верхнем распределенном брэгговском отражателе (рис. 1).

Публикация: Maksimov, A.A. Circularly Polarized Laser Emission from an Electrically Pumped Chiral Microcavity / A.A. Maksimov, E.V. Filatov, I.I. Tartakovskii, V.D. Kulakovskii, S.G. Tikhodeev, C. Schneider, S. Höfling // Physical Review Applied. – 2022. – Vol. 17, Iss. 2. – P. L021001. – DOI:10.1103/PhysRevApplied.17.L021001

Тема ГЗ: «Коллективные явления в электронных и экситонных системах в наноструктурах»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Н.С. Сухинина, В.М. Масалов, Т.Н. Фурсова, И.И. Ходос, И.И. Зверькова, А.А. Жохов, Г.А. Емельченко

На основе разработанной оригинальной методики синтезированы гибридные частицы «ядро-оболочка» ПММА-SiO2 и полые частицы SiO2. Методика позволяет получать полые частицы диоксида кремния субмикронных размеров заданного диаметра в диапазоне 100-1000 нм с точностью до 10 нм и толщиной оболочки 5-100 нм с точностью ± 2 нм (Рис. 1). Методами электронной микроскопии, ИК-спектроскопии и рентгеновской дифракции исследованы изменения морфологии и структуры частиц типа ядро-оболочка ПММА-SiO2 при трансформации их в полые частицы SiO2 в процессе термообработки [1]. Результаты исследований могут быть использованы при разработках: белого пигмента для замены TiO2 в продуктах питания и лекарственных средствах, наноконтейнеров для адресной доставки лекарств и новых эффективных катализаторов, новых композиционных материалов с повышенной термостойкостью, пониженными плотностью и теплопроводностью, систем хранения водорода в молекулярной форме и для решения других актуальных задач материаловедения.

Публикация: Sukhinina, N.S. Heat-Mediated Transformation of PMMA-SiO2 Core-Shell Particles into Hollow SiO2 Particles / N.S. Sukhinina, V.M. Masalov, T.N. Fursova, I.I. Khodos, I.I. Zverkova, A.A. Zhokhov, G.A. Emelchenko // Crystals. – 2022. – Vol. 12, Iss. 7. – P. 883. – DOI:10.3390/cryst12070883

Тема ГЗ: «Физика и технологии новых материалов и перспективных структур»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

М.И. Рыжкин, А.А. Левченко, И.А. Рыжкин

Впервые показано, что двумерная решетка Либа или квадратная решетка с центрированными ребрами неустойчива относительно определенным образом коррелированных смещений реберных атомов вдоль связей от центра. Причина неустойчивости в понижении электронной энергии в результате таких смещений. При слабой неустойчивости, когда понижение электронной энергии не превышает возрастания ионной энергии решетки, возникают ангармонические фононы и мягкие фононные моды. При сильной неустойчивости, когда понижение электронной энергии превышает возрастание энергии ионной решетки, потенциал реберного атома на связи становится двухямным, возможно туннелирование реберных атомов вдоль ребер, и возникают новые возбуждения квантовые туннельные моды. Результаты непосредственно обобщаются для трехмерных решеток с реберно центрированными связями, например, для решетки перовскита и для решеток с водородной связью, и найдут широкое применение от проблемы высокотемпературных сверхпроводников и проблемы быстрого протонного транспорта, до различных физических процессов в биологических соединениях

Публикация: Рыжкин, М.И. Пайерлсовская неустойчивость решетки Либа / М.И. Рыжкин, А.А. Левченко, И.А. Рыжкин // Письма в Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики. – 2022. – Т. 116, № 5. – С. 300–306. – DOI:10.31857/S1234567822170062

Грант РНФ 22-22-00005

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

П.В. Долганов, В.К. Долганов (с соавторами)

Обнаружен новый механизм утоньшения свободно подвешенных наноплёнок смектических жидких кристаллов выше температуры плавления объемного образца. Эффект утоньшения свободно подвешенных наноплёнок был открыт американской группой в 1994 году (Stoebe et al., Phys. Rev. Lett., 1994) и впоследствии интенсивно исследовался экспериментально и теоретически. Нами обнаружено, что переход утоньшения может быть связан не только с неустойчивостью самой плёнки, как считалось ранее, но и с неустойчивостью участка, где плёнка соединяется с объёмным образцом (традиционно называемой мениском по аналогии с жидкостью). Показано, что вблизи переходов утоньшения может происходить существенное изменение размера и формы мениска (Рис. 1). В результате развития неустойчивости в мениске образуется участок меньшей толщины, что приводит к утоньшению всей плёнки. Утоньшение наноплёнок, связанное с неустойчивостью в мениске, ранее не наблюдалось и теоретически не предсказывалось.

Публикация: Долганов, П.В. Утоньшение смектических нанопленок, инициированное мениском / П.В. Долганов, В.К. Долганов, Е.И. Кац // Письма в Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики. – 2022. – Т. 115, № 4. – С. 236–240. – DOI:10.31857/S1234567822040061

Тема ГЗ: «Когерентные состояния, динамика и фазовые превращения в жидких и твердых телах»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

В.С. Ефимченко, К.П. Мелетов

Использование метода комбинационного рассеяния света (КРС), впервые позволило изучить при нормальном давлении термическую устойчивость гидридов кварцевого стекла, содержащих от 0.58 до 0.7 молей H2 на 1 моль SiO2. При температурах T=143÷190 К наблюдалось экспоненциальное необратимое уменьшение относительной интенсивности ротационных мод молекулы Н2 от времени отжига, связанное с десорбцией водорода (левая панель рисунка 1). Постоянные времени полученные из данных зависимостей, уменьшаются с увеличением температуры, в соответствии с уравнением Аррениуса τ(Т)=A*exp(EA/kBT), где τ - постоянная времени экспоненциального распада, 1/kBT - обратная температура отжига, EA =(0.16±0.01) eV - энергия активации, A=(2.7±0.3)×10-2 sec - постоянная времени, kB - постоянная Больцмана (правая панель рисунка 1). Используя полученные данные, было определено, что содержание водорода в гидридах кварцевого стекла должно уменьшаться вдвое за 17 лет хранения при температуре жидкого азота или за 10 секунд при комнатной температуре. Нестабильность гидридов кварцевого стекла при комнатной температуре связана со слабым Ван-дер-Ваальсовым взаимодействием молекул водорода с атомами кремния и кислорода кварцевого стекла.

Публикация: Meletov, K.P. Stability of hydrogenated silica glass and desorption kinetics of molecular hydrogen / K.P. Meletov, V.S. Efimchenko // Chemical Physics Letters. – 2022. – Vol. 793. – P. 139477. – DOI:10.1016/j.cplett.2022.139477

Тема ГЗ: «Когерентные состояния, динамика и фазовые превращения в жидких и твердых телах»

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

И.Б. Гнесин, Д.В. Прохоров, Н.И. Гнесина, Б.А. Гнесин, В.И. Внуков, М.И. Карпов, И.С. Желтякова, Т.С. Строганова(с соавторами)

В рамках фундаментальных поисковых работ в направлении создания устойчивого к авариям ядерного топлива была разработана лабораторная (масштабируемая) технология нанесения силицидных покрытий на сплавы циркония. В результате этой работы впервые на сплав на основе циркония (Э110) было успешно нанесено покрытие из силицидов молибдена методом атмосферного плазменного напыления. Покрытия на основе двойной эвтектики Mo5Si3 + MoSi2 наносили на поверхность листов сплава Э110. Исследованы особенности структуры и фазового состава покрытий после нанесения, их эволюция в результате изотермических отжигов при температуре 1300°C. Исследована кинетика диффузионного взаимодействия покрытия и материала-основы. Экспериментально продемонстрирована возможность успешной защиты сплава циркония от окисления при 1100°C на воздухе с помощью всесторонне нанесенного покрытия из силицидов молибдена. Эффективность защиты от окисления данным покрытием материала-основы подтверждена испытаниями на жаростойкость.

Публикация: Гнесин, И.Б. Плазменное напыление силицидных покрытий для защиты сплавов циркония от окисления / И.Б. Гнесин, Д.В. Прохоров, Н.И. Гнесина, А.Н. Некрасов, Б.А. Гнесин, В.И. Внуков, М.И. Карпов, И.С. Желтякова, Т.С. Строганова // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. – 2023. – № 10. – С. 27–35. – DOI:10.31857/S1028096023100059

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Госкорпорации “Росатом” в рамках научного проекта № 20-21-00137.

Технические науки, направления:

2.5.1. Энергетика и рациональное природопользование

2.5.1.5. Междисциплинарные проблемы атомной, термоядерной, водородной, космической и нетрадиционной энергетики

К.Р. Джикирба,И.В. Кукушкин, В.М. Муравьев ( с соавторами)

Терагерцовый частотный диапазон (100 ГГц - 3 ТГц) остаётся одним из наименее освоенных диапазонов в шкале электромагнитного спектра и при этом этот диапазон частот обладает рядом отличительных свойств, делающих его освоение критически важным для целого ряда секторов гражданской и военной промышленности. Среди важнейших приложений субтерагерцовой электроники следует отметить создание фазированной антенной решетки (ФАР), в которой направление излучения можно быстро изменять с помощью приложенного напряжения. ФАРы сантиметрового диапазона длин волн сегодня широко применяются в радиолокации, наземно-космической связи, передовых системах спутникового интернета, в дистанционном зондировании земли и в радиовидении для систем безопасности. Более высокочастотные субтерагерцовыеФАРы также начинают находить различные гражданские и военные применения, например, возможности использования ФАР миллиметрового диапазона востребованы в беспроводных системах связи нового поколения 6G. Субтерагерцовый диапазон обеспечивает сегодня на порядок-два более высокое пространственное разрешение и скорость передачи данных радарам и системам наземно-космической связи.

В ИФТТ РАН был разработан и исследован новых механизм для построения компактных полупроводниковых фазовращателей. В этих системах используется релятивистский плазмонный эффект, который реализуется в двумерных электронных системах с высокой проводимостью. При этом используется важное свойство полупроводников – возможность перестраивать параметры системы, например, фазу прошедшего излучения, с помощью подачи напряжения на затвор микроструктуры. Важнейшим достоинством разработанной технологии является то, что он реализован на базе GaAs полупроводниковой технологии. Это позволяет легко масштабировать количество фазовращательных элементов на полупроводниковой пластине, создавая массивы любого размера. Такой подход особенно привлекателен для создания фазированных антенных решёток нового поколения.

Публикация: Dzhikirba, K.R. Demonstration of the plasmonic THz phase shifter at room temperature / K.R. Dzhikirba, A. Shuvaev, D. Khudaiberdiev, I.V. Kukushkin, V.M. Muravev // Applied Physics Letters. – 2023. – Vol. 123, Iss. 5. – P. 52104. – DOI:10.1063/5.0160612

Грант РНФ№ 19-72-30003

Физические науки, направление 1.3.2.5. Физика нано- и гетероструктур, мезоскопика.

Шикунов С.Л., Каледин А.В., Шикунова И.А., Страумал Б.Б., Курлов В.Н.

Разработан новый метод нанесения газоплотных защитных покрытий из карбида кремния, основанный на прямом взаимодействии углерода, образующегося при высокотемпературном пиролитическом разложении молекул углеводорода с расплавом кремния, содержащимся в приповерхностном слое материала, на который наносится покрытие, и/или парами кремния, источником которого служит расплав кремния, размещенный в тепловой зоне печи. Экспериментально показана эффективная защита данным покрытием таких материалов как SiC-C-Si и SiC-C-MoSi2 керамика, Рис. 1, углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ), Рис. 2, конструкционный графит, тугоплавкие металлы и металлические сплавы. Проведенные испытания показали высокую термоокислительную и термоударную стойкость, хорошую адгезию защитного покрытия к подложке.

Публикация: Shikunov, S. Novel Method for Deposition of Gas-Tight SiC Coatings / S. Shikunov, A. Kaledin, I. Shikunova, B. Straumal, V. Kurlov // Coatings. – 2023. – Vol. 13, Iss. 2. – P. 354. – DOI:10.3390/coatings13020354

Тема ГЗ: «Физика и технологии новых материалов и перспективных структур, №122040600127-3»

Физические науки, направление 1.3.2.10. Физическое материаловедение и физика дефектов

С.С. Гаврилов, Н.Н. Ипатов, В.Д. Кулаковский

Теоретически исследованы спиновые свойства экситонных поляритонов в резонаторном микростолбике, находящемся в постоянном магнитном поле и возбуждаемом резонансной световой волной. Благодаря эффекту Зеемана у нелинейной поляритонной системы существуют две ветви оптического отклика, характеризующиеся противоположными знаками циркулярной поляризации. Предсказан непрямой механизм инверсии поляризации, в соответствии с которым текущее состояние системы испытывает переход к динамическому хаосу, после чего альтернативное спиновое состояние устанавливается спонтанным образом. Такие спиновые переключения, опосредованные хаотической фазой, могут идти в обе стороны в окрестности одной и той же критической амплитуды возбуждения, при этом знак циркулярной поляризации излучения резонатора прямо определяется интенсивностью оптической накачки. Таким образом, предсказанный механизм позволяет реализовать управляемое двустороннее переключение поляризации излучения резонаторного микростолбика.

Публикация: Гаврилов, С.С. Спиновый хаос экситонных поляритонов в магнитном поле / C.C. Гаврилов, Н.Н. Ипатов, В.Д. Кулаковский // Письма в Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики. – 2023. – Т. 118, № 9. – С. 649–655. – DOI:10.31857/S1234567823210048

Грант РНФ№23-22-00455

Физические науки, направления:

1.3.2.1. Развитие теории конденсированных сред

1.3.2.5. Физика нано- и гетероструктур, мезоскопика

А.C. Ионин, H.C. Шуравин, Л.Н. Карелина, А.Н. Россоленко, М.С. Сидельников, С. В. Егоров, В.В. Больгинов (с соавторами)

Впервые изготовлены и исследованы прототипы сверхпроводниковых нейронов — одно- или двухконтактных интерферометров, часть контура которых шунтирована дополнительной индуктивностью (сигма-нейрон и гаусс-нейрон, соответственно). Образцы спроектированы в виде многослойных тонкоплёночных интерферометров, расположенных над толстым сверхпроводящим экраном, что обеспечивает условия, близкие к ранее предложенным теоретическим моделям. Для изготовления образцов использовался 8-стадийный технологический процесс, разработанный и внедрённый в лаборатории сверхпроводимости ИФТТ РАН. Предметом изучения была передаточная функция образца. Показано, что передаточные функции образцов, представляющие собой зависимость выходного магнитного потока от входного, в целом, соответствуют теоретическим предсказаниям, однако выявлен эффект прямой передачи входного сигнала в измерительную цепь из-за возникновения в экране кольцевых сверхтоков в качестве отклика на входной сигнал. Показано, что передаточная функция гаусс-нейрона может модифицироваться из-за взаимодействия с измерительной цепью. Полученные результаты подтверждают возможность реализации сверхпроводниковых нейронных сетей и указывают направление совершенствования сверхпроводниковых нейронов.

Публикации: 1. «Экспериментальное исследование прототипа сверхпроводящего сигма-нейрона для адиабатических нейронных сетей» А.С. Ионин, Н.С. Шуравин, Л.Н. Карелина, А.Н. Россоленко, М.С. Сидельников, С. В. Егоров, В.И. Чичков, М.В. Чичков, М.В. Жданова, А.Е. Щеголев, В. В. Больгинов, ЖЭТФ 164(6(12)), 1008 (2023).

2. «Экспериментальное исследование передаточной функции прототипа сверхпроводящего гаусс-нейрона» A.C.Ионин, Л.Н. Карелина, Н.С.Шуравин, М.С.Сидельников, Ф.А.Разоренов, С.В.Егоров, В.В.Больгинов. Письма в ЖЭТФ, том 118, вып. 10, с. 761 – 768 (2023)

Грант РНФ№23-72-00053

Физические науки, направление1.3.2.8. Квантовая макрофизика, Бозе-конденсаты, сверхпроводимость

С.Т. Милейко, А.А. Колчин, И.Д. Петухов, Н.А. Прокопенко, В.Ю. Малышев

(Работа выполняется в кооперации с ЮМАТЕКС Росатома.)

Произведенное ЮМАТЕКС покрытие углеволокна медью позволило исследовательской группе ИФТТ РАН разработать новый способ получения композитов типа углеволокно-титан. В отличие от ранее разработанного ИФТТ способа получения угле-титанового композита, новый способ, во-первых, не требует специальной промежуточной матрицы для пропитки углеволокна (это существенно упрощает технологию); во-вторых, он не приводит к формированию карбида титана на поверхности волокна (это, в частности, следует из наблюдений микроструктуры композита – Рис. 1); в-третьих, как следствие второго, - прочность (до 1700 МПа) и модуль Юнга (до 200 ГПа) композита нового поколения приближают его по характеристикам к хорошей стали при плотности около 5 г/см3. Аналога такого типа конструкционных материалов не существует.

Применение композитов этого типа взамен металлических сплавов (титан, сталь) при должном развитии работ позволит существенно повысить характеристики самолётов и других летательных аппаратов, прежде всего, сверхзвуковых и гиперзвуковых, а также глубоководных аппаратов.

Публикации отсутствуют: способ патентуется.

Грант РНФ№23-19-00419

Физические науки, направление 1.3.2.10. Физическое материаловедение и физика дефектов

Технические науки, направление 2.3.2.11. Разработка методов синтезирования составных упругих конструкций минимальной массы с заданными виброакустическими и прочностными свойствами для ракетно-космической техники.

В.Е. Антонов, В.И. Кулаков, В.Д. Музалевский, Н.С. Орлов, А.В. Пальниченко ( с соавторами)

ТригидридZrH3 и, для сравнения, тридейтеридZrD3 с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) металлической решеткой были впервые синтезированы в ИФТТ РАН при давлении водорода/дейтерия 9 ГПа и температуре 873 К в твердосплавных камерах высокого давления типа «Тороид» с большим реакционным объемом. В отличие от большого числа новых гидридов, синтезированных за последние годы в алмазных наковальнях, образцы тригидрида и тридейтерида удалось сохранить и исследовать при атмосферном давлении. Было экспериментально установлено, что их составы близки к стехиометрическим ZrH3 и ZrD3, и что они переходят в сверхпроводящее состояние при Tc = 11.6 K и 9.5 K, соответственно (см. Рис. 1). Наличие нормального изотопного эффекта (более низкое значение Tc у соединения с более тяжелым изотопом водорода) отличает тригидрид циркония от всех известных ранее сверхпроводящих гидридов металлов с атомным отношением H/Me ≤ 3.75. Устоявшееся за последние 40 лет объяснение обратного изотопного эффекта в этих гидридах оказалось неверным [V.E. Antonov et al., J.Alloys Compd. 905 (2022) 164208]. Результаты для ГПУ тригидрида циркония показывают, что обратный изотопный эффект не является общим свойством гидридов с H/Me ≤ 3.75.

Публикация: Kuzovnikov, M.A. Synthesisofsuperconducting hcp-ZrH3 underhighhydrogenpressure / M.A. Kuzovnikov, V.E. Antonov, V.I. Kulakov, V.D. Muzalevsky, N.S. Orlov, A.V. Palnichenko, Y.M. Shulga // PhysicalReviewMaterials. – 2023. – Vol. 7, Iss. 2. – P. 24803. – DOI:10.1103/PhysRevMaterials.7.024803

Тема ГЗ: «Когерентные состояния, динамика и фазовые превращения в жидких и твердых телах, № 122040600126-6»

Грант РФФИ№20-02-00638

Физические науки, направление 1.3.2.2. Структурные исследования конденсированных сред, связь структуры и свойств

В.С. Ефимченко, М. А. Короткова, К.П. Мелетов (с соавторами)

Для практического использования материалы для хранения водорода должны высвобождать поглощенный водород при температурах -10÷100 °С и давлениях, близких к нормальным. В данной работе, впервые экспериментально изучено влияние катионов лития на термическую устойчивость растворов водорода в стекле Li2O·6SiO2. Кинетику распада растворов, содержавших 0.39 и 0.25 молей молекулярного водорода исследовали методом рамановской спектроскопии при изотермическом отжиге и методом термодесорбции водорода. Определенное методом рамановской спектроскопии значение энергии активации Ea=(0.419±0.019) эВ/H2 выхода водорода из приповерхностного слоя стекла оказалось выше, чем Ea=(0.16±0.02) эВ/Н2, определенное ранее для раствора водорода в кварцевом стекле, что указывает на усиление взаимодействия между молекулами водорода и атомами стекла. Это приводит к большей постоянной времени распада τ=3220 секунд при комнатной температуре по сравнению с τ=3 секунд для растворов водорода в чистом кварцевом стекле. Методом термодесорбции показано, что слабая диффузия водорода в литий-силикатном стекле дополнительно увеличивает константу времени распада раствора до τ ≈ 16000 секунд при комнатной температуре.

Публикация: Efimchenko, V.S. Thermally Stable Concentrated Solutions of Molecular Hydrogen in Bulk Lithium Silicate Glass / V.S. Efimchenko, M.A. Korotkova, K.P. Meletov, S. Buchner // Journal of Physical Chemistry C. – 2023. – Vol. 127, Iss. 28. – P. 13538–13546. – DOI:10.1021/acs.jpcc.3c02644

ГрантРНФ№23-23-00426

Физические науки, направление 1.3.2.10. Физическое материаловедение и физика дефектов

Н.Н.Колесников, Д.Н. Борисенко, А.В. Тимонина, Д.С. Денисенко, Е.Б. Борисенко

Впервые предложен метод получения однородно легированных хромом монокристаллов ZnSe (рис. 1) с концентрацией Cr 1016-1020 см-3 для применения в оптике (рис. 2) лазеров ближнего ИК диапазона, используемых в дальномерной технике.

Метод разработан на основе ранее созданного способа легирования кристаллов селенида цинка хромом [1] и включает в себя синтез лигатуры CrSe и выращивание монокристаллов вертикальной зонной плавкой под давлением инертного газа. Технологические параметры процесса выбраны по результатам экспериментального исследования эффективных коэффициентов распределения хрома в ZnSe при различных концентрациях легирующей добавки [2], выполненного впервые.

Созданный метод имеет значительные преимущества перед существующими способами получения ZnSe:Cr ионной имплантацией или диффузионным введением хрома в поликристаллы селенида цинка. Эти методики не обеспечивают однородного легирования по объему лазерных элементов, кроме того, предельные концентрации Cr как правило ниже. Разработанный в ИФТТ РАН метод позволяет выращивать монокристаллы с содержанием хрома до 1020 см-3, причем радиальное распределение Cr практически отсутствует. Это делает возможным изготовление однородно легированных изделий.

Публикации:

1. Борисенко Д.Н., Борисенко Е.Б., Денисенко Д.С., Колесников Н.Н., Тимонина А.В., Фурсова Т.Н., Хамидов А.М. Способ легирования кристаллов селенида цинка хромом. Патент РФ на изобретение № 2751059, опубл. 07.07.2021, Бюл. № 19.

2. Denisenko, D.S. Cr2+distribution in ZnSe crystals grown from melt / D.S. Denisenko, A.V. Timonina, T.N. Fursova, N.N. Kolesnikov // Journal of Crystal Growth. – 2023. – Vol. 603. – P. 127037. – DOI:10.1016/j.jcrysgro.2022.127037

Тема ГЗ: «Физика и технологии новых материалов и перспективных структур, № 122040600127-3»

Физические науки, направление 1.3.5.6. Новые оптические материалы, оптические элементы фотоники, интегральная оптика, голография, нанофотоника, метаматериалы и метаповерхности.

В.С. Храпай

Предложен новый тип электронного интерферометра в режиме целочисленного квантового эффекта Холла, содержащий заземленный сверхпроводящий терминал. Эта геометрия позволяет управлять амплитудами андреевского и нормального рассеяния подщелевых квазичастиц Боголюбова с помощью фазы Ааронова-Бома, а также с помошью сужений, определяющих петлю интерферометра (Рис. 1). Матрица кондактанса такого трехполюсного интерференционного устройства типа NSN демонстрирует гораздо более богатое поведение по сравнению с его двухполюсным аналогом Фабри-Перо, что проиллюстрировано нетривиальным поведением нелокального транспорта заряда и тепла (Рис. 2). Версия интерферометра, сформированного на одиночном краю, позволяет полностью контролировать электрон-дырочную суперпозицию по требованию, включая возможность резонансного усиления произвольно малой вероятности андреевского отражения до 1. Это позволяет использовать Боголюбовский интерферометр в качестве строительного блока в будущих более сложных интерференционных структурах.

Публикация:Khrapai, V. Quantum Hall Bogoliubov interferometer / V. Khrapai // Physical Review B. – 2023. – Vol. 107, Iss. 24. – P. L241401. – DOI:10.1103/PhysRevB.107.L241401

Грант РНФ № 22-12-00342

Физические науки, направление 1.3.2.5. «Физика нано- и гетероструктур, мезоскопика»

В.М. Эдельштейн

В недавно опубликованной работе В.М. Эдельштейна [1] выведено выражение для свободной энергии трехмерного сверхпроводника с нарушенной зеркальной симметрией, учитывающее неидеальность кристаллической решетки. Интерес к сверхпроводникам с такой симметрией связан с тем, что в них спин-орбитальная связь электронов проводимости играет особую роль, приводя к ряду необычных явлений важных для спинтроники. Наиболее известный пример - появление спиновой намагниченности в состоянии с электрическим током (Рис.1). Необходимость учета электронного рассеяния в этой задаче связана с двумя обстоятельствами. Во-первых, сверхпроводники с нарушенной зеркальной симметрией всегда являются многоатомными соединениями, вследствие чего количество нарушений их кристаллической структуры может быть велико. Во-вторых, рассеяние электронов на примесях является основным механизмом, ответственным за релаксационные явления в кинетике и оптике.

Задача решена при любом соотношении между амплитудой примесного рассеяния, величиной спин-орбитальной связи и критической температуры. При тех же условиях также получена формула для магнитоэлектрического эффекта (появление плотности спиновой поляризации у движущегося конденсата). В качестве следствия развитой теории, доказано отсутствие спиновых потоков в состоянии, несущем сверхтекучий ток (запрет спинового эффекта Холла) независимо от присутствия или отсутствия примесного рассеяния.

Основным теоретическим результатом является метод вычисления диаграмм Фейнмана, отличающийся от стандартного и полностью учитывающий спин-орбитальное взаимодействие.

Публикация:

[1] V.M. Edelstein, Ginzburg-Landau theory for impure superconductors of polar symmetry, Phys. Rev. B 103, 094507 (2021)

Тема ГЗ: «Физика и технологии новых материалов и структур», (FFUW-2019-0014)

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

В.В. Рязанов, Т.Е. Голикова, Г.А. Пензяков, И.Е. Батов, И.В. Бобкова, А.М. Бобков (с соавторами)

Исследовано влияние квазичастичной и спиновой инжекции из ферромагнетика (F) в джозефсоновский N/F-барьер субмикронной структуры сверхпроводник - нормальный металл/ферромагнетик – сверхпроводник (S-N/F-S структуры, Рис.2а) на критический ток, инверсию разности фаз, появление нелокальных эффектов. Наблюдалось спиновое расщепление сверхпроводящей энергетической щели и наведенной в N-барьере минищели. Спиновая диффузия из F-подслоя в N-барьер и неравновесное электронное распределение, вызванное квазичастичной инжекцией, обеспечили наблюдение двойного (0-π-0) перехода с инверсией разности сверхпроводящей фазы (Рис.2b), связанный с двукратным изменением направления когерентного транспорта в реализованной череде состояний (зон), переносящих сверхпроводящий ток через джозефсоновский барьер. Полученные экспериментальные результаты [1] сравниваются с выполненными модельными расчетами, которые учитывают изменение сверхпроводящей токонесущей плотности состояний и функции распределения в S-N/F-S переходах под действием эффекта близости нормального барьера с ферромагнетиком и сверхпроводником, а также спиновой диффузии и неравновесной квазичастичной инжекции.

|

|

| a) | b) |

|

Рис.2.

a)

Микрофотография джозефсоновской S-N/F-S

структуры Al-Cu/Fe-Al

c

ферромагнитным (Fe)

подслоем – инжектором спин-поляризованных

квазичастиц. b)

Экспериментальная зависимость

джозефсоновского критического тока Ic

структуры

Al-Cu/Fe-Al от тока инжекции Iinj с двумя (0-π-0) переходами с инверсией разности сверхпроводящей фазы. На вставке – результаты теоретической модели. | |

Публикация:

[1] T.E. Golikova, M.J. Wolf,

D. Beckmann, G.A. Penzyakov, I.E. Batov, I.V. Bobkova, A.M. Bobkov,

V.V. Ryazanov,

Controllable supercurrent in

mesoscopic superconductor-normal

metal-ferromagnet

crosslike

Josephson

structures,

Superconductor Science and Technology 34, 095001 (9pp), (2021)

https://doi.org/10.1088/1361-6668/abfd0d

Тема ГЗ: «Физика и технологии новых материалов и структур», (FFUW-2019-0014)

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

П.В. Долганов, Н.С. Шуравин, В.К. Долганов (с соавторами)

Проведен анализ данных космического эксперимента по изучению наноплёнок смектических жидких кристаллов, приготовленных в форме сферического пузыря в условиях микрогравитации. Установка находилась в американском секторе Международной космической станции (МКС). Техническое сопровождение осуществлялось американскими астронавтами и российскими космонавтами. Изучено коллективное поведение капель изотропной жидкости, зарождающихся в смектических наноплёнках выше температуры объёмного фазового перехода плавления смектика. Обнаружено, что капли образуют гексагональную структуру с равновесным межчастичным расстоянием, в несколько раз превышающим размеры капель (Рис.3). Механизм, приводящий к образованию двумерно упорядоченной структуры, может быть связан с деформацией слоевой структуры каплями. Распределение положений включений по азимутальному направлению имеет большую относительную ширину, чем по радиальному направлению. Обнаружено нетривиальное динамическое поведение частиц с периодическим разрушением и восстановлением гексагонального упорядочения. Приводимые результаты являются частью большого объёма данных по структуре и динамике смектических наноплёнок, полученных на МКС.

Публикация:

P.V. Dolganov, N.S. Shuravin, V.K.

Dolganov, E.I. Kats, R. Stannarius, K. Harth, T. Trittel, C.S. Park

and J.E.

Maclennan, Transient hexagonal structures in sheared emulsions of

isotropic inclusions on smectic bubbles in microgravity conditions,

Scientific Reports 11, 19144 (2021).

Работа группы из ИФТТ РАН поддержана проектом РНФ 18-12-00108 и ФГУП ЦНИИМаш.

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Улитко В.Э., Катыба Г.М., Долганова И.Н., Масалов В.М., Емельченко Г.А., Шмытько И.М., Курлов В.Н (с соавторами)

Разработан метод формирования оптических поверхностей терагерцовых (ТГц) элементов на основе искусственных опалов, не включающий механическую обработку. Данный метод позволяет получать оптические поверхности сложной геометрии, используя заранее подготовленную форму. Для демонстрации этого метода был изготовлен аксикон (Рис.4 (в)) с углом при вершине 160 градусов с помощью форм из оргстекла (Рис.4 (б)); собранная форма для осаждения имеет вид, показанный на Рис.4 (а). Преобразование ТГц поля аксиконом было исследовано (Рис.4 (г)) на установке ТГц визуализации; теоретическое распределение ТГц поля за аксиконом было получено с помощью методов вычислительной электродинамики (Рис.4 (д)). Хорошее согласование эксперимента с теорией показывает, что опаловые матрицы являются перспективным материалом для ТГц оптики. Учитывая высокую термостойкость материала (до 900-1100°С, в зависимости от синтеза материала) и биологическую совместимость, этот материал может быть использован для решения многих теоретических и прикладных задач современной физики.

Публикации:

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-12-00402

Физические науки, направление 1.3.5. «Оптика и лазерная физика»

М.И. Карпов, В.И. Внуков, Б.А. Гнесин, И.Б. Гнесин, Д.В. Прохоров, Т.С. Строганова, И.С. Желтякова. (с соавторами)

Разработан новый жаропрочный сплав на основе молибдена, способный выдерживать нагрузку в 300 МПа при температуре 1600°С. Отличительной особенностью сплава является высокая чистота по наиболее вредной примеси – кислороду. Исходной заготовкой при изготовлении продукции является слиток, получаемый методом последовательного проведения вакуумной электронно-лучевой и вакуумной электро-дуговой плавки. Производство продукции из сплава осуществляется классическими методами обработки давлением и термообработки. Возможно также получение гранул для последующего применения в аддитивных технологиях.

Молибден и его сплавы находят широкое применение как конструкционный материал в аэрокосмической, электронной промышленности, ядерной энергетике. В настоящее время, в связи с разработкой нового поколения атомных реакторов, в том числе космического базирования, развитием гиперзвуковой авиационной и космической техники возникла необходимость в разработке новых жаропрочных сплавов с повышенными характеристиками прочности при температурах 1600°С и выше. Наиболее перспективными для этих целей являются сплавы на основе молибдена. Их плотность существенно ниже, чем у сплавов на основе тантала и вольфрама, что важно для авиационной и космической техники. А применение плавильных технологий для производства изделий из них, благодаря высокой чистоте получаемых слитков по кислороду и специальному легированию, позволяют получать материал, обладающий высокой пластичностью при комнатной температуре. Высокая чистота по кислороду позволяет также применять электронно-лучевую или лазерную сварку при изготовлении изделий. Опытные партии изделий из нового сплава выпускаются на опытно-промышленной базе ИФТТ РАН и поставляются в ОАО «Композит» для проведения испытаний.

Новый сплав по жаропрочности значительно превосходит применяемые в настоящее время молибденовые сплавы. Так при испытании на растяжение при температуре 1450°С его предел прочности более чем в 3 раза превышает предел прочности молибденового сплава ТСМ-7.

Публикации: Новый сплав в настоящее время проходит процедуру патентования

Физические науки, направление 1.3.2. «Физика конденсированных сред и физическое материаловедение»

Н.Н. Орлова, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, Э.В. Девятов

Современный интерес к проводящим системам с нарушенной симметрией различного типа связан не только с поверхностными состояниями в топологических материалах, но и с объёмными ферроэлектрическими и ферромагнитными свойствами таких систем. Одним из сложных физических явлений для ферромагнитных и ферроэлектрических систем является калорический эффект, так же важный для применений. Например, использование калорического эффекта предполагается важным для разработки новых методов охлаждения, дружественных для окружающей среды и пригодных для использования в разработке возобновляемых источников энергии. До сих пор электрокалорический эффект демонстрировался в ферроэлектрических диэлектриках, в то время как наличие значительной проводимости в ферроэлектрической системе открывает более широкие возможности для управления эффектом.