Будем признательны за отзыв о нашем институте! Ваше мнение формирует официальный рейтинг организации:  Анкета доступна по QR-коду, а также по прямой ссылке: Анкета доступна по QR-коду, а также по прямой ссылке:

https://bus.gov.ru/qrcode/rate/359057

|

Важнейшие научные результаты

Важнейшие научные результаты, полученные в ИФТТ РАН в 2014 году

|

1.Обнаружение релятивисткой плазменной моды в системе двумерных электронов, с проводимостью превышающей скорость света.

В.М. Муравьев, П.А. Гусихин, И.В. Андреев, И.В. Кукушкин

В системе двумерных электронов, с проводимостью, превышающей скорость света, обнаружена новая слабозатухающая мода плазменных колебаний, которая остается слабозатухающей вплоть до комнатных температур. Условием ее существования являются: высокая проводимость и наличие близкого металлического затвора, что указывает на поляритонную природу. Мода имеет аномально узкую ширину линии резонансного поглощения. Есть перспективы для создания быстрых детекторов и генераторов субтерагерцового излучения на этой моде.

|

|

2. Кулоновское взаимодействие во встречных электронных пучках.

В.С.Храпай, Д.В.Шовкун, Е.С.Тихонов, М.Ю.Мельников, G.Biasiol*, L.Sorba

Сочетание высокого качества и низкой плотности носителей в современных полупроводниковых структурах дает возможности исследования кулоновских эффектов за рамками Ландауэровского описания (по сути, в чистом пределе).

В 2014 году научными сотрудниками ИФТТ РАН достигнут заметный экспериментальный прогресс в этом направлении с использованием измерения неравновесных флуктуаций тока и локальной болометрии.

Небольшое отверстие, соединяющее чистые двумерные резервуары электронов, оказывается чувствительно к неупругому межэлектронному рассеянию в его окрестности, благодаря нарушению детального баланса при протекании электрического тока.

Имеет место аналог эффекта увлечения между инжектированным и налетающим пучками электронов, что приводит к уменьшению сопротивления контакта.

Исследование дробового шума при этом позволяет однозначно судить о ключевой роли межэлектронного рассеяния.

|

|

3. Динамика магнетизации, управляемая электрическим током, на краю двумерной электронной системы с сильным спин-орбитальным взаимодействием.

А. Кононов, С.В. Егоров, Э.В. Девятов, G.Biasiol, L.Sorba

Экспериментально исследовали транспорт носителей заряда через интерфейс между ферромагнетиком (пермаллой) и краем двумерной электронной системы с сильным спин-орбитальным взаимодействием (Рашба).

Обнаружили сильно нелинейный транспорт при малых напряжениях смещения при Т<100mK. Такое поведение соответствует аккумуляции спиновой поляризации вблизи интерфейса, возникающей в силу спинового эффекта Холла в двумерной системе со спин-орбитальным взаимодействием, и образованию вихря (torque) магнетизации при протекании тока через интерфейс.

|

|

4. Резистивные переключения и диодные свойства мезоскопических структур на основе оксидов ниобия.

Н.А.Тулина, А.Н.Россоленко, И.Ю.Борисенко, И.М.Шмытько, А.М.Ионов, А.А.Иванов

В ИФТТ развита технология изготовления и исследованы эффекты резистивных переключений в структурах на основе оксидов ниобия.

I-V характеристики гетероструктур из аморфных пленок оксида ниобия имеют слабый эффект резистивных переключений.

Однако, отжиг переводит оксид ниобия в многофазное нанокристаллическое состояние и возникающая пространственная неоднородность вакансий кислорода приводит к обратимому переключении из низкорезистивного в высокорезистивное состояние и существование бистабильных резистивных состояний.

Эффект связан с модуляцией барьера Шоттки в интерфейсе металл-оксид.

|

|

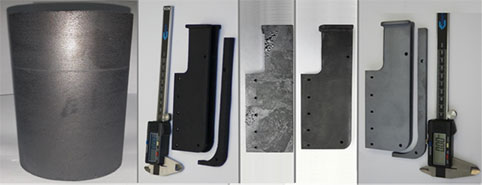

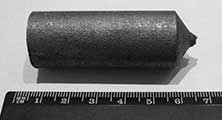

5. Новый метод получения изделий из карбидокремниевой керамики

В.Н.Курлов

В ИФТТ РАН разработан новый метод получения многофункциональной карбидокремниевойкерамики, который основан на взаимодействии расплава кремния с углеродом, находящимся в заранее скомпонованной заготовке определенного состава и пористости.

Новая конструкционная керамика обладает более высокими рабочими температурами, химической стойкостью, механической, термоударной и радиационной прочностью, износостойкостью, надежностью, ресурсом эксплуатации и стабильностью параметров.

Это открывает широкие перспективы ее использования в химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в качестве элементов нового поколения газотурбинных двигателей.

|

|

6. Технологии и оборудование для выращивания крупногабаритных кристаллов сапфира для широкоапертурной оптики аэрокосмического применения, прозрачной брони, защитных экранов дисплеев мобильных устройств.

А.В.Бородин, (ИФТТ РАН и ЭЗАН РАН)

Разработаны оборудование и технология для выращивания методом Степанова монокристаллического сапфира в виде плоских окон с характерным размером до 300 мм для проходной оптики и защитных окон устройств наведения, слежения и распознавания, и для прозрачной брони. Разработанная технология и оборудование позволяют в разы увеличить производительность и снизить себестоимость подобных изделий.

|

|

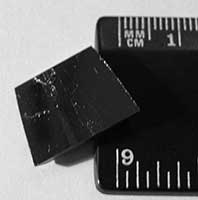

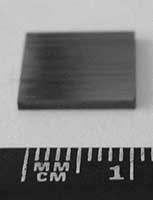

7. 2D-структуры на основе слоистых халькогенидов галлия

S. Schwarz, S. Dufferwiel, P. M. Walker, F. Withers, A. Trichet, M. Sich, F. Li, E. A. Chekhovich , D. N. Borisenko, N. N. Kolesnikov, K. S. Novoselov, M. S. Skolnick, J. M. Smith, D. N. Krizhanovskii, A. I. Tartakovskii

(ИФТТ РАН + University of Manchester, University of Sheffield)

В ИФТТ разработаны методы получения слоистых монокристаллов GaS1-xSex (x = 0 – 1) вертикальной зонной плавкой под давлением инертного газа. Эксфолиация таких материалов аналогично графену, позволила изготавливать 2D структуры с площадью до 1500 мкм2.

Исследована фотолюминесценция полученных пленок GaSe толщиной »40 нм в микрорезонаторах с распределенными Брэгговскими отражателями из четвертьволновых SiO2/TiO2 пар.

На длине волны 603,7 нм экспериментально наблюдено 60-кратное Парселловское усиление интенсивности ФЛ в резонаторе при снижении его времени затухания на порядок.

|

Важнейшие научные результаты, полученные в ИФТТ РАН в 2013 году

|

8. Актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе квантовой макрофизики, мезоскопики, физики наноструктур, спинтроники, сверхпроводимости

|

|

8-1. О новом типе безмассовых дираковских фермионов в кристаллических топологических изоляторах.

Методы алгебраической топологии оказываются плодотворными во многих задачах от квантовой теории поля до физики конденсированного состояния. Хотя в своей основе математические методы являются общими, но в зависимости от постановки задачи они могут варьироваться. Кратко упомянем часто используемые подходы. Например, при классификации и выяснении устойчивости структурных дефектов, задача сводится к классификации классов эквивалентности гомотопических отображений некоторого стандартного многообразия, связанного с обхоом дефекта, в простанство параметра порядка. Классификация сводится к перечислению гомотопических групп, связанных с такими отображениями. В кристаллических изоляторах постановка задачи несколько отличается от упомянутых и сводится, в основном, к следующим вопросам.

Рис. 1 а) Пример двумерной решетки с нетривиальными трансляциями. b) Элементы симметрии решетки (штриховыми линиями обозначены плоскости скольжения). с) Неприводимая часть зоны Бриллюэна. d) Конический спектр 4-х кратно выроэженных фермионов.

1)Какие нетривиальные особенности электронного спектра, диктуемые пространственными симметриями и инвариантностью к инверсии времени, возможны на поверхности в этих системах в симметричных точках k зоны Бриллюэна (ЗБ), и которые не подпадают под систематику объемного спектра (лежат вне проекций объемных зон, см. ниже).

2)Являются ли эти особенности устойчивыми при непрерывных деформациях гамильтониана системы, при которой сохраняется инвариантность гамильтонинана по отношению к пространственным элементам симметрии, инверсии времени, и которые не захлопывают щель в проекциях объемных зон, что приводит, к так называемой, Z2 классификации, отличной от упомянутой Z классификации кручений в импульсном пространстве.

До сих пор, в кристаллических 3D→2D, в 2D→1D и чисто двумерных 2D системах, обсуждались особенности спектра с двукратным вырождением в симметричных точках ЗБ (конические ε ~ ±|k|, квадратичные ε ~ ±|k|2, кубические ε ~ ±|k|3). Конические особенности спектра обнаружены экспериментально в чисто 2D системах (графен), и в 3D→2D (двойные соединения BiSb и гетерограницы между полупроводниками А4В6 и А2В6 с инверсией зон) и 2D→1D кристаллических системах.

Возникает вопрос о существовании конических особенностей в кристаллических системах с большей степенью вырождения. Вопрос о возможности появления и экспериментальном обнаружении таких особенностей (если таковые возможны) в кристаллических 3D→2D и чисто 2D системах является интересной и актуальной задачей.

Поверхностные (краевые) состояния с коническим законом дисперсии и более чем с 2-х кратным вырождением 2D→1D системах отсутствуют, поскольку группы бордюров из-за «бедности» элементов симметрии не допускают более, чем 2-х кратное вырождение.

Идеальной была бы ситуация, при которой можно было указать конкретные вещества или соединения, в которых возможна большая степень вырождения. Однако, на сегодняшний день это невозможно. Тем не менее, можно предъявить кристаллическую структуру, которую должно иметь соединение, чтобы в нем возникал конический безмассовый спектр с 4-х кратным вырождением.

Именно эта задача решена в данной работе. Более того, оказывается, что в 3D→2D системах 4-х кратное вырождение конического спектра является максимально допустимым.

(Лаборатория спектроскопии поверхности полупроводников, д.ф.-м.н., профессор С.Н.Молотков)

|

|

8-2. Подавление Андреевского отражения при энергиях много меньших чем сверхпроводящая щель.

Появившийся в последнее время интерес к исследованию гибридных систем сверхпроводник – низкоразмерная электронная система был первоначально вызван проблемой поиска элементарных возбуждений типа Майорановского фермиона в твёрдом теле. Однако оказалось, что необходимый для реализации такого возбуждения режим топологической сверхпроводимости представляет самостоятельный интерес как с теоретической, так и с экспериментальной точек зрения. Режим топологической сверхпроводимости возникает в силу проникновения макроскопического параметра порядка через интерфейс между низкоразмерной электронной системой с сильным спин-орбитальным взаимодействием и сверхпроводником.

Экспериментальные результаты в данной области пока достаточно противоречивы, в основном они были получены для случая одномерной системы – квантового провода. С другой стороны, хорошо известно, что край двумерной электронной системы проявляет чётко выраженные свойства одномерного транспорта как в квантующем, так и в нулевом магнитных полях. В этой связи можно поставить более общую экспериментальную задачу – исследование транспорта через интерфейс между двумерной электронной системой с сильным спин-орбитальным взаимодействием и металлом с макроскопическим параметром порядка.

Исследован транспорт заряда через интерфейс между краем двумерной электронной системы в узкой квантовой яме InGaAs, характеризующейся сильным спин-орбитальным взаимодействием типа Рашбы, и металом с макроскопическим параметром порядка – сверхпроводником (Nb либо NbN).

Обнаружено (частичное) подавление Андреевского отражения на интерфейсе при сверхнизких температурах (менее 300 мК) и малых напряжениях смещения. Анализ магнетополевых и температурных зависимостей позволяет однозначно интерпретировать данное подавление как результат спин-орбитального взаимодействия в двумерной системе. Так же, в узкой области магнитных полей, соответствующих необходимым для реализации топологической сверхпроводимости, экспериментально обнаружен локальный пик в проводимости интерфейса при нулевых напряжениях смещения (zero bias anomaly). Частично (в части первых измерений ниобиевого контакта) эти результаты опубликованы в работе Письма в ЖЭТФ, 98, вып. 7, 477-483 (2013).

(Лаборатория квантового транспорта, д.ф.-м.н. А.А.Шашкин)

|

|

8-3. Размерный эффект в дробовом шуме при прыжковой проводимости

В условиях термодинамического равновесия флуктуации электрического тока в проводнике определяются только его температурой и сопротивлением (тепловой шум Джонсона-Найквиста). При протекании электрического тока равновесие нарушается и возникают избыточные флуктуации, так называемый дробовой токовый шум. Такой шум является следствием дискретности элементарного заряда и достигает своего максимального значения при пуассоновской статистике протекания заряда. При низкой температуре кондактанс металлических и/или когерентных проводников определяется упругими процессами рассеяния. В таких системах дробовой шум наблюдается при условии, что размер исследуемого образца мал по сравнению с длиной энергетической релаксации на которой устанавливается локальное равновесие. Вопрос о наличии и величине дробового шума в диэлектрике с прыжковой проводимостью при конечной температуре не столь однозначен. Действительно, сам по себе прыжковый механизм проводимости существенно неупруг уже на масштабе одного прыжка (~ 100 нм), что, казалось бы, должно приводить к подавлению дробового шума в макроскопических образцах.

В работе исследован дробовой шум в двумерной электронной системе в GaAs на образцах с длиной канала 5 мкм при температурах 0.5-4.2 К. Электронная плотность меняется при помощи фронтального металлического затвора. При низкой плотности достигается диэлектрическое состояние с температурной зависимостью проводимости, соответствующей моттовскому закону с переменой длиной прыжка. В этих условиях измеряется спектральная плотность токового шума на частотах выше 10 МГц, что на 2 порядка величины выше всех предыдущих исследований и позволяет надежно избежать влияния модуляционного/фликкер шума. При температуре 0.5К проводимость падает грубо экспоненциально с понижением электронной плотности, а величина дробового шума растет и достигает пуассоновского значения (фактор Фано сравнивается с 1 при сопротивлениях масштаба 10 МОм на квадрат). По-видимому, это первая демонстрация полного дробового шума в диэлектрике макроскопического размера. Также впервые продемонстрировано, что с повышением температуры дробовой шум заметно уменьшается (примерно втрое в исследованном интервале температур).

|

Иллюстрация 1: Рост фактора Фано при обеднении образца. Кривые смещены вертикально для удобства. Масштаб по обеим осям следует умножить на 5 и на 50, соответственно, для средней и нижней кривых.

|

|

Эти результаты можно качественно объяснить, учитывая особенности протекания тока в прыжковом режиме. Как хорошо известно, бесконечный токонесущий кластер образуется на случайной сетке Миллера-Абрахамса с экспоненциально широким разбросом прыжковых сопротивлений. Корреляционная длина LC такого кластера значительно превышает среднюю длину прыжка и определяет характерный масштаб самоусреднения проводимости. При меньших LC размерах образца ток в нем протекает по квазиодномерным цепочкам, в каждой из которых преобладает одно самое большое прыжковое сопротивление. В результате полный токовый шум макроскопического образца определяется такими одиночными прыжками и достигает пуассоновского значения. Исходя из экспериментальных значений длины локализации и моттовской температуры, выход на пуассоновский шум наблюдается при значении LC ~ 1.5 мкм, что сравнимо с размером образца. Уменьшение LC при повышении температуры и/или увеличении длины локализации качественно объясняет наблюдаемое падение дробового шума. В то же время, падение дробового шума происходит медленнее, чем падает корреляционная длина, что может быть следствием плохой самоусредняемости.

(Лаборатория квантового транспорта, к.ф.-м.н. В.С.Храпай)

|

|

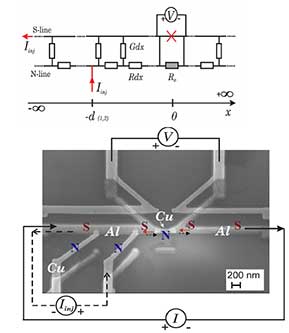

8-4. Наблюдение нелокального сверхпроводящего тока в мезоскопической структуре с джозефсоновским переходом

Разрабатываемые в настоящее время устройства сверхпроводящей наноэлектроники часто находятся в неравновесных условиях в связи с тем, что их размеры сравнимы с такими характерными длинами, как длина релаксации  неравновесных нормальных носителей в куперовские пары lQ, длина спиновой диффузии lS и др. Возникновение обсуждаемого здесь эффекта обусловлено тем, что субмикронный планарный джозефсоновский переход (SNS мостик, находящийся в центре рисунка) был изготовлен вблизи инжектора неравновесных нормальных носителей (квазичастиц), так что расстояние d между инжектором (N) и SNS переходом было заметно меньше lQ, но существенно превышало сверхпроводящую длину когерентности xs. При инжектировании квазичастиц в ближайший сверхпроводящий алюминиевый берег SNS перехода “мимо” самого перехода (“нелокальный” завод тока показан пунктиром на рисунке) на переходе обнаруживалось напряжение при превышении током инжекции критического значения Iinj,c. Значение Iinj,c было значительно выше обычного критического тока Ic, измеряемого при “локальном” заводе тока в SNS переход (показан сплошной линией на рисунке). неравновесных нормальных носителей в куперовские пары lQ, длина спиновой диффузии lS и др. Возникновение обсуждаемого здесь эффекта обусловлено тем, что субмикронный планарный джозефсоновский переход (SNS мостик, находящийся в центре рисунка) был изготовлен вблизи инжектора неравновесных нормальных носителей (квазичастиц), так что расстояние d между инжектором (N) и SNS переходом было заметно меньше lQ, но существенно превышало сверхпроводящую длину когерентности xs. При инжектировании квазичастиц в ближайший сверхпроводящий алюминиевый берег SNS перехода “мимо” самого перехода (“нелокальный” завод тока показан пунктиром на рисунке) на переходе обнаруживалось напряжение при превышении током инжекции критического значения Iinj,c. Значение Iinj,c было значительно выше обычного критического тока Ic, измеряемого при “локальном” заводе тока в SNS переход (показан сплошной линией на рисунке).

Эквивалентная “двух-жидкостная” схема, описывающая происходящие неравновесные процессы и соответствующая разработанной теоретической модели, показана в верхней части рисунка. Верхняя горизонтальная линия представляет сверхпроводящую компоненту, изменение электрохимического потенциала в ней происходит только в джозефсоновском переходе, отмеченном на рисунке крестиком. Изменение электрохимического потенциала нормальной компоненты (нижняя линия) происходит наоборот вдоль всей структуры. Наличие неравновесной разности потенциалов между линиями приводит к конверсии квазичастиц в куперовсие пары, которая определяется эффективной “поперечной проводимостью” G=(RlQ2)-1, где R-погонное нормальное сопротивление алюминиевой полоски. Рассмотрение в рамках предложенной модели показывает, что отношение Ic/Iinj,c соответствует доле инжектированных квазичастиц, которые достигают SNS перехода и компенсируются встречной сверхпроводящей компонентой, поскольку полный ток через переход в “нелокальном” эксперименте равен нулю. Обнаруженный эффект может быть полезен для подстраивания критических параметров джозефсоновских переходов неравновесными токами в схемах джозефсоновской электроники.

(Лаборатория сверхпроводимости, д.ф.-м.н., проф. В.В.Рязанов)

|

|

8-5. Режим с обострением в кинетике поляритонного конденсата

В рамках теории на основе уравнения Гросса-Питаевского предсказано, что упругое параметрическое рассеяние может приводить к накоплению энергии поляритонного конденсата в условиях резонансной и когерентной оптической накачки. Состояние конденсата эволюционирует в режиме с обострением: медленное нарастание интенсивности, возникающее в точке порога рассеяния, за конечное время сменяется взрывообразным ростом и переходом на верхнюю ветвь устойчивости. Таким образом, открыт новый и существенно нелинейный механизм накопления энергии квантового резонатора с сильной экситон-фотонной связью. Этот механизм проявляется при фотовозбуждении со сравнительно большой отстройкой частоты накачки от поляритонного уровня.

При этом амплитуда накачки слабо влияет на конечную амплитуду отклика резонатора, однако она определяет «время обострения», проходящее после «включения» накачки с данной амплитудой до начала быстрого усиления поля; это время может изменяться в очень широких пределах от нескольких времен жизни поляритона (при интенсивной накачке) до макроскопических величин (вблизи порога рассеяния).

Приведенный рисунок иллюстрирует эффект «отложенного» во времени перехода между ветвями устойчивости бистабильного поляритонного конденсата. Микрорезонатор возбуждается в направлении нормали к поверхности на 0.5 мэВ выше поляритонного уровня при ширине резонанса 0.04 мэВ; время жизни поляритона составляет 16 пс. Мощность накачки на 10% превосходит порог рассеяния, но в 3 раза меньше, чем порог для перехода между ветвями устойчивости в одномодовой системе (без рассеяния). Сверху изображена интенсивность поля в резонаторе в зависимости от времени и планарной проекции волнового вектора (k = 0 соответствует возбуждаемой моде); внизу слева – интенсивности накачки (пунктирная линия) и возбуждаемой моды (сплошная линия), а справа – суммарная интенсивность рассеянных состояний в зависимости от времени. Видно, что медленное накопление энергии рассеянных мод, происходящее в течение 600 пс при строго постоянной внешней накачке, приводит в итоге к катастрофическому усилению поля в самой фотовозбуждаемой моде. Конечная интенсивность отклика лишь на 10% меньше той, которая могла бы быть достигнута без задержки во времени при накачке со втрое большей мощностью.

Описанный эффект опосредует механизмы неравновесных переходов и, в частности, явления быстрой спиновой конверсии поляритонных систем [1-3] в условиях резонансно-оптического возбуждения; он должен приниматься во внимание при разработке оптических переключателей и логических элементов на основе микрорезонаторов с сильной экситон-фотонной связью.

1. S. S Gavrilov, A. V. Sekretenko et al., Applied Physics Letters 102, 011104, 2013.

2. S. S Gavrilov, A. V. Sekretenko et al., Phys. Rev. B 87, 201303, 2013.

3. A. V. Sekretenko, S. S Gavrilov et al., Phys. Rev. B 88, 205302, 2013

(Лаборатория неравновесных электронных процессов, член-корр. РАН В.Д.Кулаковский)

|

|

8-6. Влияние спин-орбитального взаимодействия на эффекты локализации электронов

В температурной зависимости проводимости двумерных дырочных каналов кремниевых полевых транзисторов обнаружен кроссовер от слабой локализации при высоких температурах к антилокализации при низких. Наблюденный эффект удалось количественно описать, учитывая изменение соотношения между временами релаксации фазы электронной волны и спиновой релаксации, происходящее при изменении температуры. Проанализировано влияние на эффект квантовых поправок, обусловленных электрон - электронным взаимодействием. Анализ указывает на существование области параметров, в которой не происходит подавления электрон-электронным взаимодействием триплетного вклада в квантовую поправку к проводимости двумерной электронной системы со спин-орбитальным взаимодействием.

Рис. Сравнение экспериментально измеренных температурных зависимостей проводимости (символы) с расчетными. Пунктирные кривые – расчет по теории слабой локализации. Сплошные кривые – результаты расчета с учетом квантовых поправок, связанных с электрон-электронным взаимодействием в диффузионном и в баллистическом режимах (G. Zala, B.N. Narozhny, and I.L. Aleiner, Phys. Rev. B 64, 214204 (2001)), без учета подавления электрон-электронным взаимодействием вклада от триплетного канала в диффузионном режиме. Все расчеты выполнены с использованием значений времен релаксации фазы электронной волны и спин-орбитальной релаксации, определенных из измерений немонотонного аномального магнетосопротивления.

(Сектор нанолитографии, д.ф.-м.н. С.И.Дорожкин)

|

|

9. Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы

|

|

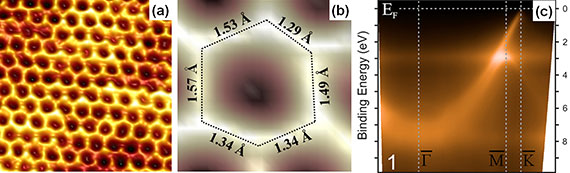

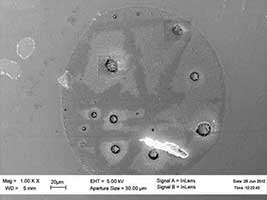

9-1. Синтез трехслойного графена однородной толщины

Продемонстрирована возможность синтеза трехслойного графена однородной толщины на тонких пленках кубического карбида кремния SiC(001), выращенных на пластинах Si(001) миллиметрового размера. С помощью сканирующей туннельной микроскопии и электронной спектроскопии показано, что трехслойное графеновое покрытие на SiC(001) состоит из упорядоченной системы доменов, с границами раздела, ориентированными вдоль направлений [110] и [1-10]. Показано, что отдельные домены обладают свойствами и электронным спектром, характерными для монослойного графена.

Ранее нами была показана возможность синтезировать на поверхности тонких (микронной толщины) монокристаллических пленок кубического карбида кремния, выращенных на стандартных пластинах Si(001) большого диаметра (> 300mm в диаметре). Такие пластины SiC(001)/Si(001) являются дешевыми и коммерчески доступными, поэтому синтез графена на них представляет собой существенный шаг на пути технологического применения этого материала и массового производства графена для электроники. В 2013 году детально исследована атомная и электронная структура графена, синтезированного на поверхности SiC(001). Полученные данные показали, что можно синтезировать непрерывное покрытие графена однородной толщины в диапазоне от 1 до 10 моноатомных слоев на поверхностях SiC (001) миллиметрового размера. Показано, что графеновое покрытие состоит из нескольких монослоев, обладающих атомной структурой (Рис. 1(а,b)) и электронным спектром (Рис. 1(с)) однослойного изолированного графена. ARPES исследования демонстрируют линейный спектр с точкой Дирака, близкой к уровню Ферми. В ходе исследований системы графен/SiC(001) показана возможность достижения пикометрового латерального разрешения (Рис. 1(b)), позволяющего визуализировать искажения решетки графена пикометрового масштаба в СТМ-экспериментах при комнатной температуре.

Рис. 1. (a,b) СТМ-изображения графена на 3C-SiC(001) и (c) дсиперсия π-электронов в направлении ГК зоны Бриллюэна, измеренная с помощью ARPES.

(Лаборатория спектроскопии поверхности полупроводников, д.ф.-м.н. В. Ю. Аристов, к. ф.-м.н. А. Н. Чайка, Nano Research 6 (2013) 562-570

|

|

9-2. Жидкокристаллические фотонные кристаллы

Приготовлены совершенные образцы жидкокристаллических фотонных кристаллов. В спектрах фазовой задержки (вращения плоскости поляризации света) обнаружены предсказанные теорией, но ранее не наблюдавшиеся особенности, связанные с маятниковыми колебаниями в спектрах дифракции. Показано, что оптические характеристики фотонных кристаллов, связанные с мнимой и действительной частью диэлектрической проницаемости, могут быть описаны на основе универсальных соотношений Крамерса-Кронига. Определены ширины фотонных запрещённых зон Δν, их температурная зависимость. Показано, что температурная зависимость относительной ширины фотонной запрещённой зоны Δν/ν0 может быть описана с использованием теории Ландау фазовых переходов первого рода.

Спектры пропускания и фазовой задержки (вращения плоскости поляризации света) холестерического фотонного кристалла. Экспериментальный и рассчитанный спектры φ показаны символами и сплошной кривой.

(Лаборатория спектроскопии молекулярных структур, к.ф.-м.н. П.В.Долганов)

|

|

9-3. Массивы углеродных нанотрубок на металлических подложках

Разработано устройство для получения массивов углеродных нанотрубок (УНТ) на металлических подложках (патент РФ на изобретение № 2471706, 2013) и предложены технологические методики получения слоев УНТ на подложках из нержавеющей стали, электротехнической стали и меди.

Полученные структуры применяются в качестве холодных катодов (ХК) в научной аппаратуре, используемой в исследованиях в области физики низких температур. Такие ХК сохраняют свою работоспособность вплоть до температур ≤ 4 К. В настоящее время данные холодные катоды не имеют аналогов.

(Лаборатория физико-химических основ кристаллизации, к.т.н. Н.Н.Колесников)

|

|

9-4. Наноструктурированные и нанопористые углеродные материалы, полученные инвертированием глобулярных структур SiO2.

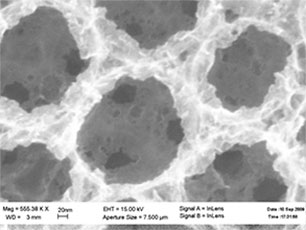

Наноструктурные углеродные материалы привлекательны как с фундаментальной, так и с практической точки зрения и находят широкое применение во многих областях техники, включая электродные материалы для ионисторов, батарей и топливных элементов, сорбенты различного назначения, материалы для катализа. Наиболее активно развиваются направления, связанные с портативными источниками питания в микроэлектронике, накопителями энергии, компонентами силовых импульсных устройств и других приборов, где существует необходимость быстродействующего источника энергии. Важнейшими параметрами углеродных материалов, используемых в электрохимических источниках питания в качестве электродов, являются площадь удельной поверхности, размеры и топология пор. Высокая площадь удельной поверхности углерода повышает способность к аккумулированию зарядов на его поверхности. Основной вклад в площадь удельной поверхности вносят микропоры (диаметр менее 2 nm). Для быстрого переноса ионов в объеме электродного материала чрезвычайно важно присутствие мезопор (диаметр от 2 до 50 nm). Взаимосвязанная система микро - и мезопор в сочетании с высокой площадью поверхности электродов повышают выходные характеристики устройств. В ИФТТ РАН темплатным способом синтезированы микро- и мезопористые углеродные материалы со значениями площадей удельной поверхности, близкими к предельно возможной для углеродных материалов (2500 м2 /г), и объема пор до 2 см3/г. В качестве темплаты использована опаловая матрица, представляющая собой трёхмерную плотноупакованную систему монодисперсных шарообразных частиц (глобул) диоксида кремния. Взаимосвязанная система микро - и мезопор в инвертированном опале в сочетании с высокой площадью поверхности повышают как сорбционные, так и электрохимические выходные характеристики материала. На рис. 1 показана схема синтеза углеродных структур с решеткой инвертированного опала и фрагмент структуры, показывающий взаимосвязанную систему пор.

|

|

| Рис. 1 Схема синтеза и срез грани (111) инвертированного С- опала. |

Показано, что наноструктуры обладают более богатым спектром свойств, в том числе и новыми функциональными свойствами, по сравнению с исследуемыми до сих пор материалами. Так, в структуре композитов обнаружены сферические частицы углерода, содержащие концентрические графитоподобные оболочки (onion-like), первые результаты исследований позволяют сделать предположение о наличии алмазоподобной фазы в композите SiC/C инвертированного опала.

Углеродные наноструктуры с решеткой инвертированного опала (C-IOP), модифицированные тетрафенилметилендифосфин диоксидом, показали высокую сорбционную способность по отношению к ионам Th (IV), U (VI) и лантанидов (III) в растворах азотной кислоты в сравнении с известными сорбентами. В таблице 1 показаны коэффициент распределения Eu и фактор разделения La/Lu для нашего сорбента C-IOP и других углеродных сорбентов.

Таблица 1

Сорбент |

C-IOP

|

Amberlite XADHP

|

Fullerene black

|

Carbon nanotubes

|

|

LogDEu

|

4.88

|

3.92

|

4.43

|

3.08

|

|

SFLa/Lu

|

109

|

8.7

|

52.5

|

85.1

|

(Лаборатория кристаллизации из высокотемпературных растворов,

д.т.н., профессор Г.А. Емельченко)

|

|

11. Фундаментальные основы лазерных технологий, включая обработку и модификацию материалов, оптическую информатику, связь, навигацию и медицину

|

|

11-1. Сапфировый нейрохирургический скальпель

В ИФТТ РАН разработан нейрохирургический сапфировый многоканальный зонд, открытые каналы зонда используются для аспирации, другие закрытые каналы содержат оптические волокна, по которым к рабочему концу инструмента передается коагулирующее лазерное излучение и диагностическое излучение. Диагностика с флуорофорами дает значительные преимущества при удалении опухолей мозга.

Излучение от источника лазерного излучения с помощью волокон доставляется к дистальному концу сапфирового зонда и, покидая зонд, поглощается в ткани, что приводит к ее коагуляции при достаточной мощности излучения. Длина волны излучения выбрана таким образом, чтобы не попадать в полосы поглощения диагностического флуоресцентного препарата для предотвращения его выгорания, а также, чтобы иметь оптимальную для нейрохирургии глубину проникновения и размер зоны лазерной коагуляции. Аспиратор с присоединенным к сапфировому зонду осуществляет удаление продуктов деструкции ткани мозга из зоны, диагностируемой как опухолевая ткань.

Основные преимущества разработанного устройства: объединение в одном инструменте функций нескольких необходимых при проведении операции устройств; расширение функциональных возможностей нейрохирургического аспиратора введением дополнительной спектрометрической диагностикой ткани с применением флуорофоров, в том числе интерстициально, что позволяет объективно и оперативно выявлять наличие в ткани раковых клеток для оценки распространенности опухоли и правильности выбора объема резецируемой ткани; радикальность удаления внутримозговых опухолей, уменьшение травматичности операции и кровопотери, сокращение времени оперативного вмешательства за счет одновременного выполнения удаления, демаркации опухоли и остановки кровотечения.

Сапфировый нейрохирургический зонд и способ удаления внутримозговых опухолей с его использованием разработаны совместно с сотрудниками нейрохирургического отделения МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. На способ и устройство получен Патент РФ.

(Лаборатория профилированных кристаллов, д.т.н. В.Н.Курлов)

|

| |

| |

Важнейшие научные результаты, полученные в ИФТТ РАН

в 2012 году

| 8. Актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе квантовой макрофизики, мезоскопики, физики наноструктур, спинтроники, сверхпроводимости

|

|

1. Джозефсоновская магнитометрия слабых низкотемпературных ферромагнетиков.

Слабые низкотемпературные ферромагнетики активно используются в настоящее время в качестве джозефсоновских барьеров и магнитоактивных слоев в криопереключателях и сверхпроводящих инверторах фазы, имеющих перспективу использования в сверхпроводящей электронике [1]. Для реализации джозефсоновских магнитных переключателей необходим магнитомягкий слабый ферромагнетик (F), обеспечивающий протекание сверхпроводящего тока в джозефсоновских переходах сверхпроводник-ферромагнетик-сверхпроводник (джозефсоновских SFS контактах) [2]. В Лаборатории сверхпроводимости ИФТТ РАН начаты исследования джозефсоновских SFS контактов на основе слабого ферромагнитного сплава Pd0.99Fe0.01 с температурой Кюри всего 15 К [3]. Зависимость критического тока Ic SFS сэндвича Nb-PdFe-Nb от приложенного магнитного поля H представлена на рисунке. Зависимость Ic(Ф) джозефсоновских переходов периодична по магнитному потоку Ф с периодом Ф0 (Ф0-квант магнитного потока), что позволяет построить зависимость потока Ф через SFS переход от магнитного поля (показана на правой вставке). Магнитный поток в плоскости джозефсоновского F-слоя создается как приложенным магнитным полем H, так и намагниченностью ферромагнитного слоя M, и вклад намагниченности легко извлекается вычитанием потока магнитного поля через переход. Полученная гистерезисная петля намагничивания для тонкого (30 нм) слоя слабого ферромагнетика с размерами 10 х 10 мкм2 показана на левой вставке. Легко оценить, что магнитный момент насыщения измеренного F-слоя не превышает 10-15 А м2. Слабые низкотемпературные ферромагнетики активно используются в настоящее время в качестве джозефсоновских барьеров и магнитоактивных слоев в криопереключателях и сверхпроводящих инверторах фазы, имеющих перспективу использования в сверхпроводящей электронике [1]. Для реализации джозефсоновских магнитных переключателей необходим магнитомягкий слабый ферромагнетик (F), обеспечивающий протекание сверхпроводящего тока в джозефсоновских переходах сверхпроводник-ферромагнетик-сверхпроводник (джозефсоновских SFS контактах) [2]. В Лаборатории сверхпроводимости ИФТТ РАН начаты исследования джозефсоновских SFS контактов на основе слабого ферромагнитного сплава Pd0.99Fe0.01 с температурой Кюри всего 15 К [3]. Зависимость критического тока Ic SFS сэндвича Nb-PdFe-Nb от приложенного магнитного поля H представлена на рисунке. Зависимость Ic(Ф) джозефсоновских переходов периодична по магнитному потоку Ф с периодом Ф0 (Ф0-квант магнитного потока), что позволяет построить зависимость потока Ф через SFS переход от магнитного поля (показана на правой вставке). Магнитный поток в плоскости джозефсоновского F-слоя создается как приложенным магнитным полем H, так и намагниченностью ферромагнитного слоя M, и вклад намагниченности легко извлекается вычитанием потока магнитного поля через переход. Полученная гистерезисная петля намагничивания для тонкого (30 нм) слоя слабого ферромагнетика с размерами 10 х 10 мкм2 показана на левой вставке. Легко оценить, что магнитный момент насыщения измеренного F-слоя не превышает 10-15 А м2.

(Лаборатория сверхпроводимости, д.ф.-м.н., проф. В.В.Рязанов)

|

|

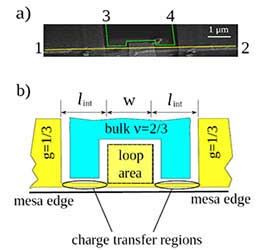

2. Интерферометр Маха-Зендера на краевых каналах нового дизайна

Создан интерферометр Маха-Зендера на краевых каналах нового дизайна, позволяющий наблюдать интерференцию в режиме дробного квантового эффекта Холла. Прибор сочетает достоинства интерферометров Маха-Зендера и Фабри–Перо. Его достоинством является содержание внутри интерференционной петли только квантовой жидкости с дробным фактором заполнения, что сильно упрощает анализ полученных экспериментально результатов.

|

|

| Рис.1. |

Рис.2. |

Принцип работы интерферометра в режиме дробного квантового эффекта Холла показан на рис.1. В верхней части рисунка показана часть реального образца, визуализированная с помощью сканирующего электронного микроскопа. Интерферометр работает при температуре 30 мК в относительно сильных магнитных полях. На рис.2 приведены примеры интерференционных картин, полученных для целочисленных факторов заполнения при сканировании магнитного поля и напряжения на затворе.

Рис.3

Соответствующие интерферограммы для дробного фактора заполнения показаны на рис.3. Как видно из этого рисунка, для фактора заполнения 1/3 интерференционная картина проявляется исключительно ярко. Удалось наблюдать интерференцию и при других дробных факторах заполнения.

(Лаборатория квантового транспорта, д.ф.-м.н. А.А.Шашкин)

|

|

3. Пикосекундная спиновая конверсия в квазидвумерных экситон-поляритонных системах

Квазидвумерные экситонные поляритоны — композитные бозоны, возникающие за счет сильной экситон-фотонной связи в плоских полупроводниковых микрорезонаторах. Спин-зависимое поляритон-поляритонное взаимодействие приводит к мультистабильности и возможности быстрых переключений отклика резонатора по достижении критических величин поля в активном слое. Физическая причина поляритонной мультистабильности — перенормировка спектра со сдвигом эффективной резонансной частоты, значительно превосходящей спектральную ширину резонанса. Такие условия, выполняющиеся, как правило, только в режиме сильной экситон-фотонной связи, делают эффект поляритонной мультистабильности качественно отличным от изученных ранее явлений оптической мультистабильности лазеров и других нелинейных сред. Одно из ключевых отличий — сильная чувствительность системы к исходному положению резонанса — приводит к новым сценариям неравновесных переходов в анизотропных или хиральных поляритонных системах с расщепленными собственными модами, например, за счет эффекта Зеемана в магнитном поле.

Нами был теоретически предсказан и обнаружен экспериментально (рис. 1) эффект пороговой спин-анизотропной перенормировки спектра хиральных экситон-поляритонных систем в зависимости от числа заполнения конденсатной моды, который в условиях резонансной оптической накачки с плавно меняющейся интенсивностью и постоянной поляризацией приводит к инверсии спина возбуждаемой моды на масштабе нескольких времен жизни поляритона (десятков пикосекунд). Этот эффект может послужить созданию нового типа компактных и быстродействующих оптических переключателей и логических элементов на основе микрорезонаторов с сильной экситон-фотонной связью.

Рис.1 В верхней части представлены диаграмма стационарного отклика системы в зависимости от мощности оптической накач-ки со степенью циркулярной поляризации rс=0.5 (степень циркулярной поляризации сигнала пропускания показана цветом) и схема ожидаемых переходов между различными ветвями устойчивости (поляризация показана эллипсами). Рис.1 В верхней части представлены диаграмма стационарного отклика системы в зависимости от мощности оптической накач-ки со степенью циркулярной поляризации rс=0.5 (степень циркулярной поляризации сигнала пропускания показана цветом) и схема ожидаемых переходов между различными ветвями устойчивости (поляризация показана эллипсами).

В нижней части рисунка представлены измеренные и рассчитанные временные зависимости интенсивностей право- и лево-циркулярно поляризованных компонент оп-тического поля в резонаторе при импульсной накачке длительностью 70 пс в магнитном поле B=6 Тл для W=2W0 (обратимый поляризационный переход 1-2_-1) и W=4W0 (необратимый поляризационный переход с инверсией спина); величина W0 - пороговая мощность развития неустойчивости.

(Лаборатория неравновесных электронных процессов, член-корр. РАН В.Д.Кулаковский)

|

|

4. Обнаружение акустических краевых магнитоплазмонов

Основным типом возбуждений, возникающих на краю двумерной электронной системы (ДЭС) в перпендикулярном магнитном поле является краевой магнитоплазмон (КМП) – волна зарядовой плотности, распространяющаяся вдоль края системы. Помимо краевых магнитоплазмонов КМП на краю ДЭС могут возбуждаться также дополнительные бесщелевые моды, называемые акустическими краевыми магнитоплазмонами (АКМП). В этих модах зарядовая плотность в образце осциллирует не только вдоль, но и поперек края ДЭС, а номер моды определяется числом узлов вариации электронной плотности в направлении поперек края системы. Масштаб пространственного разделения зарядов в АКМП определяется размером области краевого обеднения ДЭС. Основным типом возбуждений, возникающих на краю двумерной электронной системы (ДЭС) в перпендикулярном магнитном поле является краевой магнитоплазмон (КМП) – волна зарядовой плотности, распространяющаяся вдоль края системы. Помимо краевых магнитоплазмонов КМП на краю ДЭС могут возбуждаться также дополнительные бесщелевые моды, называемые акустическими краевыми магнитоплазмонами (АКМП). В этих модах зарядовая плотность в образце осциллирует не только вдоль, но и поперек края ДЭС, а номер моды определяется числом узлов вариации электронной плотности в направлении поперек края системы. Масштаб пространственного разделения зарядов в АКМП определяется размером области краевого обеднения ДЭС.

Показано, что для обнаружения акустической краевой магнетоплазменной моды необходимо использовать образцы, приготовленные с помощью неглубокого травления, не доходящего до квантовой ямы. Это позволяет существенно увеличить размер области краевого обеднения двумерной электронной системы и, соответственно, масштаб пространственного разделения заряда в АКМП. Благодаря этому удалось исследовать магнитодисперсию и амплитуду АКМП в широком диапазоне магнитных полей.

Обнаружены и исследованы свойства акустического краевого магнитоплазмона в системе двумерных электронов. Показано, что в режиме целочисленного квантового эффекта Холла край двумерной электронной системы имеет вид системы чередующихся сжимаемых и несжимаемых полосок. В этом случае краевой магнитоплазмон соответствует синфазным колебаниям электронной плотности в системе краевых каналов, а акустический краевой магнитоплазмон – противофазным колебаниям в соседних каналах. Показано, что количество акустических мод напрямую зависит от фактора заполнения и определяется количеством несжимаемых полосок на краю системы.

Впервые экспериментально наблюдено взаимодействие переменного теплового объемного потока (волны второго звука) со свободной поверхностью сверхтекучего гелия-4 в прямоугольном контейнере.

(Лаборатория неравновесных электронных процессов, член-корр. РАН И.В.Кукушкин)

|

| 9. Физическое материаловедение: новые материалы и структуры, в том числе фуллерены, нанотрубки, графены, другие наноматериалы, а также метаматериалы |

|

Разработана технологическая методика получения методом вертикальной зонной плавки под высоким давлением инертного газа монокристаллов теллурида галлия (II) гексагональной модификации для применения в нелинейной оптике, а именно, для изготовления оптических преобразователей частоты инфракрасного и ТГц диапазонов. Впервые получены объемные (до 30 см3) кристаллы гексагонального GaTe. Структура кристаллов исследована рентгеновским анализом по методам Косселя и Лауэ.

|

|

|

|

Монокристалл GaTe

|

Косселеграмма скола (0001) GaTe

|

Свойства кристаллов GaTe также изучены: а) локальным микрорентгеноспектральным анализом, b) оптической спектроскопией в видимом и инфракрасном диапазонах, с) селективным химическим травлением с последующей оптической микроскопией высокого разрешения.

Выполненные исследования показали, что полученные монокристаллы GaTe, помимо гексагональной структуры, имеют стехиометрический состав и однородное светопропускание в диапазонах длин волн 0,76-0,9 мкм и 2,5-13 мкм, что позволяет рассматривать этот материал как перспективный для использования в нелинейных оптических генераторах инфракрасного и ТГц излучения. Определена ширина запрещенной зоны гексагонального GaTe (1,65 эВ). Одновременно установлено, что основными механизмами роста монокристаллов являются послойный и дендритный. Подобные механизмы ранее отмечались нами при изучении гексагонального моноселенида галлия (II). Смена механизма роста GaTe с послойного на дендритный сопровождается двойникованием полисинтетического типа. Такого явления не наблюдалось в GaSe, близком по основным свойствам к монотеллуриду галлия (II).

|

|

|

|

|

Скол (0001) GaTe (послойный рост)

|

Двойники на (0001) GaTe (дендритный рост)

|

Дендрит на (0001) GaTe

|

Проведенные исследования позволили установить условия смены режимов роста кристаллов гексагонального GaTe и определить оптимальные технологические параметры процесса получения высококачественных монокристаллов

(Лаборатория физико-химических основ кристаллизации, к.т.н. Н.Н.Колесников)

|

|

12. Современные проблемы радиофизики и акустики, в том числе фундаментальные основы радиофизических и акустических методов связи, локации и диагностики, изучение нелинейных волновых явлений

|

|

На рис.1 представлена схема экспериментальной методики. Жидкость конденсировалась в прямоугольный контейнер. На противоположных стенках контейнера располагались пленочные нагреватель и сверхпроводящий болометр для возбуждения и регистрации волн второго звука соответственно. Колебания поверхности жидкости регистрировались оптической методикой путем измерения мощности отраженного лазерного луча.

|

|

Рис.1 Схема экспериментальной методики (вид сбоку)

|

При пропускании через нагреватель переменного электрического тока, в объеме He-II возникает температурная волна, представляющая собой переменный противоток нормальной и сверхтекучей компонент жидкости. При малых мощностях, выделяемых на нагревателе, на поверхности возникает поверхностная волна на частоте волны второго звука (рис.2). При повышении амплитуды накачки на поверхности возбуждается дополнительная волна на половинной частоте (рис. 3).

|

|

|

Рис.2 Спектр поверхностных волн при наличии температурной волны умеренной амплитуды с частотой 130 Гц в объеме жидкости

|

Рис.3 Спектр поверхностных волн при наличии температурной волны высокой амплитуды с частотой 130 Гц в объеме жидкости

|

Движение нормальной и сверхтекучей компонент под поверхностью жидкости создает переменное гидростатическое давление, которое возбуждает поверхностные колебания.

(Лаборатория квантовых кристаллов, академик И.М. Халатников, д.ф.-м.н. А.А.Левченко)

|

Важнейшие научные результаты, полученные в ИФТТ РАН

в 2011 году

|

6. Актуальные направления физики конденсированных сред

|

|

- Лаборатория сверхпроводимости, д.ф.-м.н. В.Я.Винников

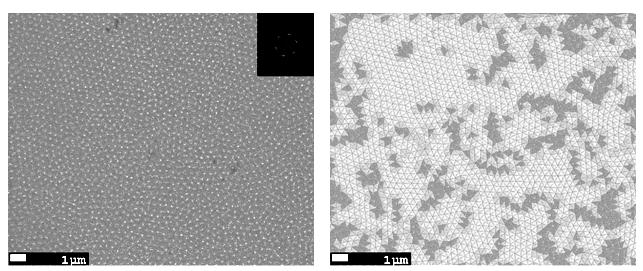

Методом декорирования ферромагнитными частицами исследована вихревая структура в монокристаллах новых железосодержащих сверхпроводников: в том числе соединений с As (например, BaFe2As2) и без него (FeTe0.66Se0.44 и FeTe0.6Se0.4). Показано, что даже в очень совершенных монокристаллах не наблюдается регулярная вихревая решётка, что связано с очень сильным пиннингом вихрей. Однако, при частичной замене мышьяка фосфором в легированных монокристаллах BaFe2[As(1-x)Px]2 впервые для железосодержащих сверхпроводящих монокристаллов наблюдены достаточно большие области (более 10 периодов) с регулярной вихревой решёткой, что свидетельствует о более слабом пиннинге в этих кристаллах. На рисунке (слева) показана вихревая структура легированных монокристаллах BaFe2[As(1-x)Px]2 и обработка этого изображения методом Делоне триангуляции (справа), где видны большие домены (светлые) регулярной треугольной вихревой решетки.

|

|

2. Лаборатория физики высоких давлений, д.ф.-м.н. В.Е.Антонов

Для двух наиболее распространенных модификаций α и g дигидрида магния – одного из самых водородоемких гидридов металлов, перспективных для различных приложений – методом неупругого рассеяния нейтронов построены спектры плотности фононных состояний. Исходя из этих спектров, рассчитаны температурные зависимости теплоемкости и энергии Гиббса изучавшихся фаз, а затем построена ранее неизвестная линия T0(P) равновесия между этими фазами при температурах от 0 K до 1000ºС. Линия оказалась близка к вертикальной. Экспериментально установлено, что при 700ºС равновесие между α-MgH2 и γ-MgH2 достигается при давлении P0 = 15±5 кбар.

Впервые продемонстрирована возможность клатратной структуры кремния (NaxSi136) поглощать и удерживать водород при нормальных условиях. Показано, что обработка водородом высокого давления (2.8 ГПа) приводит к насыщению клатрата кремния Na10Si136 до состава 0.6 вес. % водорода. Выделение водорода из закаленного образца происходит в интервале температур от 170 до 620 K.

|

|

7. Физическое материаловедение

|

- Лаборатория структурных исследований, д.ф.-м.н., профессор А.С.Аронин

Впервые путем визуализации магнитной структуры методами оптических индикаторных пленок, магнитно-силовой микроскопии и сопоставления ее с гистерезисными свойствами экспериментально определены геометрические характеристики магнитной структуры аморфного микропровода системы Fe-B-Si с положительной магнитострикцией в стеклянной оболочке и изучены процессы ее перестройки при перемагничивании. Установлено, что доменная структура микропровода состоит из сердцевины состоящей из продольно намагниченных доменов длиной более 500мкм и цилиндрического поверхностного магнитного слоя толщиной 2мкм, состоящего из кольцевых радиально намагниченных доменов шириной 5 мкм. Установлено решающее влияние магнитострикции на образование комплексной доменной структуры микро-провода. Впервые путем визуализации магнитной структуры методами оптических индикаторных пленок, магнитно-силовой микроскопии и сопоставления ее с гистерезисными свойствами экспериментально определены геометрические характеристики магнитной структуры аморфного микропровода системы Fe-B-Si с положительной магнитострикцией в стеклянной оболочке и изучены процессы ее перестройки при перемагничивании. Установлено, что доменная структура микропровода состоит из сердцевины состоящей из продольно намагниченных доменов длиной более 500мкм и цилиндрического поверхностного магнитного слоя толщиной 2мкм, состоящего из кольцевых радиально намагниченных доменов шириной 5 мкм. Установлено решающее влияние магнитострикции на образование комплексной доменной структуры микро-провода.

|

|

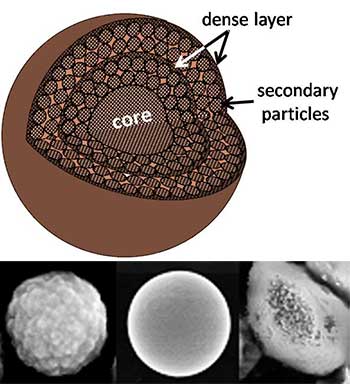

2. Лаборатория кристаллизации из высокотемпературных растворов, д.т.н., профессор Г.Е.Емельченко

Установлен механизм формирования сферических частиц диоксида кремния и построена модель строения микрочастиц SiO2 при многоступенчатом методе синтеза путём гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС). Показано, что монодисперсные сферические частицы, полученные таким методом, обладают сложной внутренней структурой фрактального типа. Ступенчатое добавление ТЭОСа в раствор в процессе синтеза коллоидных частиц диоксида кремния приводит к структуре шара в форме сферических концентрических оболочек (оболочечная модель шара). Каждая ступень роста образует наросшую оболочку с двухуровневой системой пор, которая заканчивается плотным тонким слоем первичных частиц SiO2, пропитанным молекулярным кремнеземом. Такие частицы оказались биосовместимыми и перспективными в качестве внутрисосудистых носителей для локального терапевтического воздействия.

|

|

8. Актуальные проблемы оптики и лазерной физики

|

|

Лаборатория неравновесных электронных процессов, член – корр. В.Д.Кулаковский

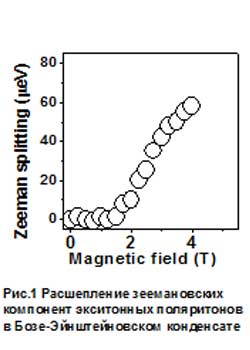

Спиновый эффект Мейснера в бозе-конденсате экситонных поляритонов в микрорезонаторе

В исследовании эффекта магнитного поля на бозе-конденсат спинорных экситонных поляритонов в GaAs микрорезонаторах с квантовыми ямами в активной области обнаружен спиновый эффект Мейсснера: в полях B< BC конденсат экситонных поляритонов приобретает эллиптическую поляризацию и при этом полностью исчезает зеемановское расщепление (Рис. 1). Показано, что наблюдаемые явления обусловлены конкуренцией между формированием циркулярной поляризации конденсата из-за воздействия магнитного поля на спинорную систему поляритонов и спин-анизотропного поляритон-поляритонного взаимодействия, которое ведет к линейной поляризации конденсата. В полях B > BC в спектрах излучения конденсата снова обнаруживается зеемановский дублет лево (σ-) и право (σ+) поляризованных компонент, при этом в поле выше 5 Тл при 2 К доминирует конденсация поляритонов на основном σ+поляризованном зеемановском уровне. В исследовании эффекта магнитного поля на бозе-конденсат спинорных экситонных поляритонов в GaAs микрорезонаторах с квантовыми ямами в активной области обнаружен спиновый эффект Мейсснера: в полях B< BC конденсат экситонных поляритонов приобретает эллиптическую поляризацию и при этом полностью исчезает зеемановское расщепление (Рис. 1). Показано, что наблюдаемые явления обусловлены конкуренцией между формированием циркулярной поляризации конденсата из-за воздействия магнитного поля на спинорную систему поляритонов и спин-анизотропного поляритон-поляритонного взаимодействия, которое ведет к линейной поляризации конденсата. В полях B > BC в спектрах излучения конденсата снова обнаруживается зеемановский дублет лево (σ-) и право (σ+) поляризованных компонент, при этом в поле выше 5 Тл при 2 К доминирует конденсация поляритонов на основном σ+поляризованном зеемановском уровне.

|

| 10. Современные проблемы радиофизики и акустики (изучение нелинейных волновых явлений) |

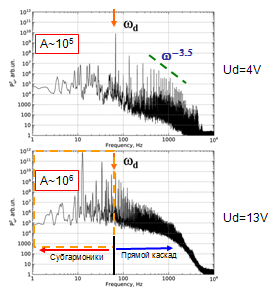

- (Лаборатория квантовых кристаллов, д.ф.-м.н. А.А.Левченко)

Экспериментально исследована возможность формирования обратного каскада в системе капиллярных волн на поверхности сверхтекучего гелия-4. Обнаружено, что при шумовой накачке, кроме прямого каскада, формируется низкочастотный спектр волн малой амплитуды на частотах меньше частот накачки. Формирование низкочастотного волнового распределения можно интерпретировать как некоторое проявление обратных волновых процессов, хотя четко выраженного степенного обратного каскада не наблюдается. Процесс формирования является пороговым. В измерениях с гармонической накачкой поверхности формирование субгармоники на половинной частоте от частоты накачки наблюдалось при превышении амплитуды накачки некоторого критического значения.

При формировании низкочастотных гармоник (каскада) амплитуда волны на частоте накачки заметно уменьшается, прямой каскад трансформируется и значительно возрастает амплитуда субгармоники на самой низкой частоте.

|

|