Будем признательны за отзыв о нашем институте! Ваше мнение формирует официальный рейтинг организации:  Анкета доступна по QR-коду, а также по прямой ссылке: Анкета доступна по QR-коду, а также по прямой ссылке:

https://bus.gov.ru/qrcode/rate/359057

|

Важнейшие научные результаты

Важнейшие результаты, полученные в ИФТТ РАН в 2020 году

Наиболее значимые

результаты, полученные в рамках

государственного задания ИФТТ РАН в

2020 году

Утверждены на заседании Ученого совета ИФТТ РАН 14 декабря 2020 г.

(протокол № 28)

Металлическое

состояние в сильно взаимодействующей

бесспиновой двухдолинной электронной

системе в двух измерениях

М.Ю. Мельников, А.А. Шашкин, В.Т. Долгополов,. (с соавторами)

Исследована сильно

взаимодействующая двухдолинная двумерная

электронная система в ультра-высокоподвижных

SiGe/Si/SiGe квантовых ямах в параллельных

магнитных полях достаточно сильных,

чтобы полностью поляризовать электронные

спины, таким образом сделав электронную

систему бесспиновой. Обнаружено, что

металлическая температурная зависимость

сопротивления, хотя будучи слабее, чем

зависимость в отсутствие магнитного

поля, все еще остается сильной, даже

когда спиновая степень свободы устранена.

Использованы несколько независимых

методов, чтобы установить существование

подлинного перехода металл-изолятор в

бесспиновой двухдолинной двумерной

системе. Это контрастирует с предыдущими

результатами, полученными на более

разупорядоченных кремниевых образцах,

где поляризующее магнитное поле вызывает

полное подавление металлического

температурного поведения.

Подпись к рисунку:

Сопротивление электронной системы в

SiGe/Si/SiGe квантовой яме в спин-поляризующем

магнитном поле как функция температуры

для различных электронных плотностей.

Использованные магнитные поля находятся

в диапазоне между примерно 1 и 2 Т.

Критическая область вблизи перехода

металл-изолятор показана цветовой

градацией. Вставка показывает зависимость

для ns = 2.09 × 1010 cм−2

в крупном масштабе.

Подпись к рисунку:

Сопротивление электронной системы в

SiGe/Si/SiGe квантовой яме в спин-поляризующем

магнитном поле как функция температуры

для различных электронных плотностей.

Использованные магнитные поля находятся

в диапазоне между примерно 1 и 2 Т.

Критическая область вблизи перехода

металл-изолятор показана цветовой

градацией. Вставка показывает зависимость

для ns = 2.09 × 1010 cм−2

в крупном масштабе.

Публикация:

Melnikov, M.Y. Metallic state in a strongly interacting spinless

two-valley electron system in two dimensions / M.Yu. Melnikov, A.A.

Shashkin, V.T. Dolgopolov, S.-H. Huang, C.W. Liu, Amy Y.X. Zhu, S.V.

Kravchenko // Physical Review B. – 2020. – Vol. 101, Iss. 4. –

P. 45302.

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0015 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах»

Открытие «сверхсветовых» электромагнитных плазменных волн

В. М. Муравьев, П. А. Гусихин, И. В. Кукушкин

В электромагнитном

отклике высококачественных двумерных

электронных систем на базе GaAs/AlGaAs

наноструктур, выращенных на диэлектрической

подложке были экспериментально открыты

«сверхсветовые» электромагнитные

плазменные волны. Был измерен их спектр

и магнитодисперсия. Установлено, что

при больших плотностях двумерных

электронов существует сильная гибридизация

между плазменными и световыми модами

Фабри-Перо. Показано, что возбуждение

новых плазменных волн тесно связано с

проблемой локального усиления

электромагнитного поля. Полученный

результат потенциально может позволить

повысить на порядки чувствительность

терагерцовых и инфракрасных детекторов

электромагнитного излучения.

Публикация:

Gusikhin, P.A. Superluminal electromagnetic two-dimensional plasma waves / P.A.

Gusikhin, V.M. Muravev, I.V. Kukushkin // Physical Review B. –

2020. – Vol. 102, Iss. 12. – P. 121404

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0015 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах»

Нейтронные исследования дигидрида тантала

М.А. Кузовников, В.Е. Антонов, В.И. Кулаков, В.М. Гурьев (с соавторами)

Разупорядоченное

(справа) и упорядоченное (слева) размещение

атомов водорода в октаэдрических и

тетраэдрических междоузлиях ГПУ решетки

тантала.

При давлении водорода

9 ГПа синтезирован массивный (около 300

мг) однофазный образец дигидрида тантала

и проведено исследование его полной

кристаллической структуры методом

нейтронной дифракции и колебательного

спектра методом неупругого рассеяния

нейтронов. Это первое нейтронное

исследование дигидрида d-металла

с гексагональной плотноупакованной

решеткой (ГПУ, пространственная группа

P63/mmc).

Показано, что атомы

водорода занимают половину тетраэдрических

(T)

и все октаэдрические (O)

междоузлия в ГПУ решетке атомов тантала.

Атомы водорода распределены по

T-междоузлиям

упорядоченным образом, что приводит к

понижению симметрии кристаллической

структуры до P63mc.

Установлено, что

потенциальные ямы для атомов H

как в T-,

так и в O-междоузлиях

сильно ангармоничны и анизотропны.

Потенциал для атомов H

в O-междоузлиях

мягче вдоль оси z,

чем в плоскости x,y,

тогда как в T-междоузлиях,

напротив, потенциал вдоль оси z

жёстче, чем в плоскости x,y.

Публикация:

M.A. Kuzovnikov, V.E. Antonov, A.S. Ivanov, T. Hansen, S. Savvin, V. I. Kulakov, M. Tkacz, A.I. Kolesnikov, V.M. Gurev

Phys. Rev. B 102, 024113 (2020)

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0012 Когерентные состояния и фазовые превращения в жидких и твердых телах»

Локальное и

энергетическое разрешение электронных

состояний с использованием дробового

шума

E. S. Tikhonov, A. O. Denisov, S. U. Piatrusha, I. N. Khrapach, V. S. Khrapai (с соавторами)

Эволюция

функции распределения (символы) в медной

полоске с магнитным полем при напряжении

на полоске 0.24 мВ при температуре ванны

30 мК.

Обычно разрешение

по энергии неравновесных электронных

состояний реализуется с помощью сенсора

со спектральными особенностями.

Принципиально иной и более универсальный

подход может состоять в использовании

Ферми-статистики электронной системы

– квантово-механические паулевские

корреляции хотя и не проявляются в

усредненном токе, тем не менее вносят

вклад в величину токовых флуктуаций

проводника. К настоящему времени

экспериментально эта идея

была реализована

лишь в одном очень частном случае – для

разрешения по

энергии

искуственных периодических возбуждений

в когерентном двумерном газе в геометрии

квантового

точечного контакта.

Естественно, разрешение фазы неразрывно

связано с пространственной

размазанностью возбуждения,

а потому такой эксперимент не годится

для любой ситуации, когда интерес

представляет локальное измерение. Более

того, по всей

видимости, такой эксперимент и невозможно

поставить в проводнике отличном от

квантового сужения. Достижение

нашей работы состоит в том, что

экспериментально продемонстрирован

способ, который применим практически

к любому проводнику и возбуждению.

Публикация:

Tikhonov, E.S. Spatial and energy resolution of electronic states by

shot noise / E.S. Tikhonov, A.O. Denisov, S.U. Piatrusha, I.N.

Khrapach, J.P. Pekola, B. Karimi, R.N. Jabdaraghi, V.S. Khrapai //

Physical Review B. – 2020. – Vol. 102, Iss. 8. – P. 85417

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0015 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах»

Джозефсоновские структуры с барьером из топологического изолятора

Д.С. Яковлев, О.В. Скрябина, Д.С. Львов, С.В. Егоров, А.М. Кокотин, В.В. Рязанов (с соавторами)

Изготовлены и

исследованы джозефсоновские субмикронные

структуры, использующие в качестве

слабой связи совершенные монокристаллы

топологического изолятора Bi2Te2.3Se0.7.

Одиночные джозефсоновские переходы

демонстрируют типичные джозефсоновские

магнито-транспортные характеристики

переходов с барьером из нормального

металла. Джозефсоновские переходы с

двумя монокристаллами в качестве слабой

связи ведут себя как двухконтактные

интерферометры (сквиды). Сравнение с

существующими теориями показало, что

сверхпроводящий транспорт осуществляется

в основном через баллистические каналы.

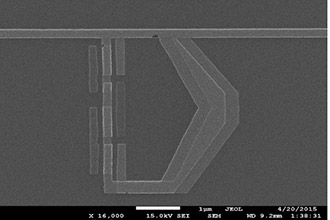

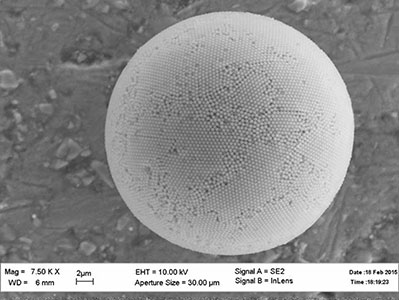

Рис.1.

Верхний рисунок – джозефсоновский

переход Nb-

Bi2Te2.3Se0.7-Nb

через одиночный монокристалл, нижний

рисунок - двухконтактный интерферометр,

использующий в качестве слабой связи

два монокристалла топологического

изолятора. Слева - изображения структур

в сканирующем электронном микроскопе,

в центре – зависимости дифференциального

сопротивления структур от приложенных

тока и магнитного поля, справа –

экспериментальные зависимости

сверхпроводящего критического тока от

магнитного поля (точки) вместе с

теоретическими расчетами (сплошные

линии).

Публикация:

V.S. Stolyarov, D.S. Yakovlev, S.N. Kozlov, O.V. Skryabina, D.S. Lvov, A.I. Gumarov, O.V.

Emelyanova, P.S. Dzhumaev, I.V. Shchetinin, R.A. Hovhannisyan, S.V.

Egorov, A.M. Kokotin, W.V. Pogosov, V.V. Ryazanov, M.Yu. Kupriyanov, A.A. Golubov,

D. Roditchev, Josephson current mediated by ballistic topological states in 2Te2.3Se0.7 single nanocrystals,

COMMUNICATIONS MATERIALS 1, 38 (2020).

https://doi.org/10.1038/s43246-020-0037-y

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0014 Физика и технологии новых материалов и структур»

Полиморфное превращение в монокристаллах теллурида галлия

Е.Б. Борисенко, Д.Н. Борисенко, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников

Теллурид

галлия – соединение из ряда AIIIBVI. Как и

другие халькогениды галлия этот материал

является слоистым полупроводником. В

отличие от остальных кристаллов этого

ряда, имеющих гексагональную структуру,

GaTe в стабильном состоянии имеет

моноклинную решетку. До данной работы

именно такие кристаллы получали из

расплава в кварцевых ампулах по методу

Бриджмена. Наши исследования показали,

что при выращивании в тигле из графита,

имеющего гексагональную решетку, удается

вырастить гексагональный GaTe. Впервые

было установлено, что при комнатной

температуре и нормальном давлении

спонтанно происходит полиморфное

превращение из гексагональной в

моноклинную решетку, которое длится 12

месяцев. Однако, внутренние напряжения,

остающиеся после перехода, полностью

релаксируют в течение нескольких лет.

Эволюция структуры регистрировалась

методом рентгеновской съемки по методу

Лауэ, некоторые стадии перехода

проиллюстрированы на Рис. 1 а-г. Превращение

носит диффузионный характер. При этом,

сохраняется инвариантная плоскость

сопряжения двух фаз, благодаря чему

кристалл остается монокристаллом. Из-за

объемного эффекта превращения образуются

трещины, как показано на Рис. 2 а, б.

Рис. 1. Лауэграммы

кристалла GaTe: а- сразу после выращивания,

б- 4 месяца хранения, в- 12 месяцев хранения,

г- 7 лет хранения.

Рис. 2. Выращенный

из расплава кристалл GaTe: а- сразу после

выращивания, б – через 7 лет хранения.

Публикация:

Borisenko, E. Nonvariant

polymorphic transition from hexagonal to monoclinic lattice in GaTe

single crystal /

E. Borisenko, D. Borisenko, A. Timonina, N. Kolesnikov // Journal of

Crystal Growth. – 2020. – Vol. 535. – P. 125548.

«II. Физические науки, направление 9, тема 0032-2019-0014 Физика и технологии новых материалов и структур»

Магнетоосцилляции

заряда полевого транзистора, обусловленные

индуцированным микроволновым излучением

неравновесным распределением электронов

по энергии

С.И.Дорожкин, А.А.Капустин (с соавторами)

Под

облучением микроволнового диапазона

модулированной на частоте 1КГц мощности

обнаружены магнетоосцилляции фототока

между затвором и каналом полевого

транзистора GaAs/AlGaAs

с двумерной электронной системой

(2ДЭС), состоящей из двух слоев (L1

и L2

на рис. а). Осцилляции содержат биения

двух частот, которые определяются

соизмеримостью межподзонного

расщепления/частоты облучения и

циклотронной частоты (см. рис.б, на

котором отмечен узел биений в районе

циклотронного резонанса CR).

При постоянной мощности излучения они

эквивалентны магнетоосцилляциям заряда

полевого транзистора, которые можно

объяснить только перераспределением

электронов между слоями L1

и L2

под влиянием неравновесной функции

распределения, лежащей в основе одного

из существующих объяснений широко

известных в 2ДЭС осцилляций сопротивления

MIRO,

индуцированных микроволновым излучением,

а также и объяснения магнетоосцилляций

ёмкости MICO,

обнаруженны нами в той же системе под

облучением ранее (Phys.Rev.Lett.

117, 176801(2016)).

Обозначения,

используемые на рис.

DL(doping

layer):

слой легирования, поставляющий электроны в квантовую яму (QW);

LA(lock-in amplifier): усилитель с синхронным детектированием;

Backgate: затвор (сильнолегированная область GaAs);

Публикация:

Dorozhkin, S.I. Magneto-Oscillations of the Charge of a Field-Effect

Transistor That Are due to a Microwave-Induced Nonequilibrium

Electron Energy Distribution / S.I. Dorozhkin, A.A. Kapustin, V.

Umansky, J.H. Smet // JETP Letters. –2020.–Vol. 111, Iss. 10.–

P. 562–567.

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0013 Физика, технология и инженерия дефектов перспективных материалов для альтернативных источников энергии, фотоэлектроники и сенсорики»

Переходы спинового состояния в новом мультимагнитном молекулярном кристалле

С. Симонов, Л. Зорина, (с соавторами)

Комплексное

экспериментальное и теоретическое

исследование структуры и свойств нового

молекулярного магнита

[Fe(3-OMe-Sal2trien)][Fe(tdas)2]·CH3CN

показало, что его магнитные свойства

определяются суммой вкладов от катиона

[Fe(III)(3-OMe-Sal2trien)]+

со спин-кроссовер (SCO) свойствами (S = 1/2

или 5/2) и димерного аниона [Fe(III)(tdas)2]22-

(S = 3/2) с сильным антиферромагнитным

взаимодействием в димере. В кристаллах

происходит одноступенчатый SCO переход

с гистерезисом от низкоспинового (LS)

состояния Fe(III) к высокоспиновому (HS),

который сопровождается изменением

конформации катионной молекулы. Переход

неполный в интервале измерений 2-350К,

при комнатной температуре количество

HS фазы по данным рентгеноструктурного

анализа составляет 72%, что совпадает с

результатами магнитных и Мессбауэр

экспериментов. DFT расчеты подтвердили,

что изменение конформации этиленовых

групп катиона ведет к стабилизации LS

или HS фазы и является репером спинового

состояния Fe(III).

Рис. 1. SCO катион [Fe(III)(3-OMe-Sal2trien)]+

(слева) и димерный анион [Fe(III)(tdas)2]22-

(справа)

Рис.

2. Температурная зависимость χT. 1 и 2 – расчетные кривые магнитного поведения для катиона и аниона, соответственно.

Рис.

3. Спектры Мессбауэра при 80 и 296К. Цветные

области показывают вклад компонентов:

зеленый – аниона, синий – катиона с

S=1/2, красный – катиона с S=5/2.

Публикация:

N.Spitsyna, N. Ovanesyan, M. Blagov, V. Krapivin, A. Lobach, A.

Dmitriev, S. Simonov, L. Zorina, L. Pilia, P. Deplano, A. Vasiliev,

O. Maximova, E. Yagubskii “Multi-magnetic properties of a novel SCO

[Fe(3-OMe-Sal2trien)][Fe(tdas)2]·CH3CN

salt” Eur. J. Inorg. Chem.

(принята

к печати), DOI: 10.1002/ejic.202000873

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0012 Когерентные состояния и фазовые превращения в жидких и твердых телах»

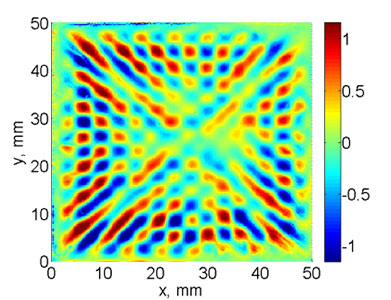

Формирование распределения Парето в системе трейсеров на поверхности воды

С.В. Филатов, Поплевин

А.В., А.А. Левченко, Л.П. Межов-Деглин

Исследована статистика

кластеров, формируемых полиамидными

частицами, которые применяются для

визуализации течений жидкости на ее

поверхности. Установлено, что на

поверхности возбуждаемой стоячими

волнами и сразу после выключения накачки,

когда на поверхности существует сильное

вихревое движение, количество кластеров

на площади 50х50 см составляет приблизительно

10^5 штук с распределением по площади

отличным от нормального. С течением

времени наблюдается рост средней

площади кластеров на поверхности воды,

который связан, в основном, с

экспоненциальным уменьшением числа

кластеров. Через характерное время,

определяемое средней фоновой скоростью

течения жидкости на поверхности воды,

в системе кластеров устанавливается

степенное распределение нормированной

плотности кластеров – распределение

Парето.

Распределение

нормированной плотности кластеров

частиц по размерам N(S)

через 5.5 минут 1), через 25 минут 2) и

через 100.5 минут в) и 275.5 минут после

выключения накачки.

Публикация:

направлена в Results in Physics, 2020

«II. Физические науки, направление 8, тема 0028-2019-0020 Новые функциональные материалы и структуры»

Управляемый 3D/2D

магнетизм в топологических изоляторах

семейства (MnBi2Te4)(Bi2Te3)m

V.N. Zverev (с соавторами)

Впервые изучены

магнитные, транспортные, топологические

свойства гомологического ряда кристаллов

топологических изоляторов (MnBi2Te4)(Bi2Te3)m

с m=0 ... 6, которые, как было установлено, сильно

зависят от значения величины m.

Антиферромагнитное взаимодействие

между соседними слоями, содержащими

Mn,

значительно ослабляется при увеличении

m

от 0 до 2, а при m=3

возникает ферромагнитное упорядочение,

при котором межслоевое взаимодействие

практически исчезает. При больших

значениях m

возникает нетривиальная магнитная

фаза, когда при T<Tc

имеются двумерные ферромагнитные слои

или блоки с неупорядоченной намагниченностью

в направлении по нормали к слоям.

Разнообразие магнитных фаз семейства

(MnBi2Te4)(Bi2Te3)m

открывает возможности инженерии

гетероструктур данного семейства

магнитных топологических изоляторов

для применения в квантовых вычислениях,

а также в области анитиферромагнитной

и двумерной спинтроники.

Публикация:

Klimovskikh, I.I. Tunable 3D/2D magnetism in the (MnBi2Te4)(Bi2Te3)(m)topological insulators family /

I.I. Klimovskikh, M.M. Otrokov, D. Estyunin, S.V. Eremeev, S.O. Filnov, A. Koroleva, E. Shevchenko, V. Voroshnin,

A.G. Rybkin, I.P. Rusinov, M. Blanco-Rey, M. Hoffmann, Z.S. Aliev, M.B. Babanly, I.R. Amiraslanov, N.A. Abdullayev,

V.N. Zverev, A. Kimura, O.E. Tereshchenko, K.A. Kokh, L. Petaccia, G. Di Santo, A. Ernst, P.M. Echenique,

N.T. Mamedov, A.M. Shikin, E.V. Chulkov //

NPJ Quantum Materials. – 2020. – Vol. 5, Iss. 1. – P. 54.

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0013 Физика, технология и инженерия дефектов перспективных материалов для альтернативных источников энергии, фотоэлектроники и сенсорики»

Латеральный эффект Джозефсона на поверхности магнитного Вейлевского полуметалла Co3Sn2S2

О.О. Швецов, В.Д. Есин, Ю.С. Бараш, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, Э.В. Девятов

Подобно топологическим

изоляторам и режиму квантового эффекта

Холла, Вейлевские полуметаллы

характеризуются наличием топологически

защищённых поверхностных состояний. В

таких системах они возникают в силу

нарушения симметрии по отношению к

центру инверсии или симметрии по

обращению времени (в магнитных Вейлевских

полуметаллах). Для магнитных топологических

полуметаллов эффект близости со

сверхпроводником является новым и

быстро развивающимся направлением

исследований в силу взаимного влияния

сверхпроводимости и магнетизма в

условиях нетривиальной топологии.

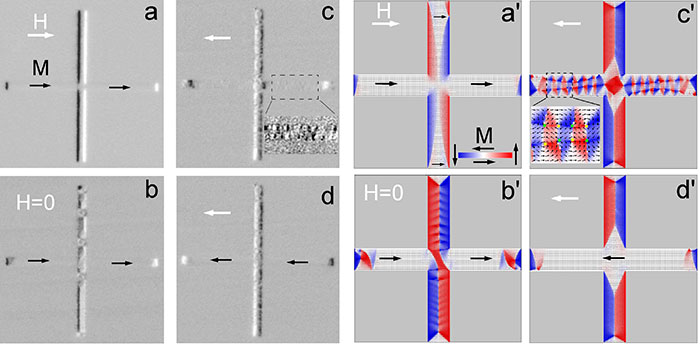

Мы экспериментально

исследовали эффект Джозефсона на

поверхности магнитного Вейлевского

полуметалла Co3Sn2S2. Для разупорядоченного

магнитного состояния Co3Sn2S2 мы наблюдаем

только обычное Андреевское отражение

на каждом из контактов. При однородном

намагничивания образца, мы наблюдаем

появление Джозефсоновского тока по

поверхности Вейлевского полуметалла

между сверхпроводящими контактами, что

является следствием переноса

Джозефсоновского тока топологическими

поверхностными состояниями типа

Ферми-арок в Вейлевском полуметалле

Co3Sn2S2.

Обнаруженный эффект

Джозефсона хорошо выражен даже при

больших (5 мкм) расстояниях между

сверхпроводящими берегами, критическое

значение тока демонстрирует необычное

для длинных диффузных SNS контактов

поведение в зависимости от магнитного

поля и температуры, что указывает на

триплетный характер Джозефсоновского

тока на поверхности магнитного Вейлевского

полуметалла Co3Sn2S2.

Публикация:

Phys. Rev. B 101, 035304 (2020), 10.1103/PhysRevB.101.035304

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0015 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах»

Вихри на поверхности квантовой жидкости

А.А. Пельменев, А.А. Левченко, Л.П. Межов-Деглин

Впервые обнаружено,

что возникновение естественной

термогравитационной конвекции

Рэлея-Бенара в объеме нагреваемого

сверху слоя жидкого гелия при фазовом

переходе жидкости из сверхтекучего в

нормальное состояние сопровождается

формированием на свободной поверхности

нормальной жидкости слабо затухающего

вихревого течения (Рис.1,а). Нелинейное

взаимодействие вихрей между собой и с

конвективными структурами в объеме

слоя приводит к образованию двух

крупномасштабных вихрей на поверхности

жидкости в широком цилиндрическом

сосуде (Рис.1, d).

Рис.1, а - вихри

на поверхности жидкости, наблюдающиеся

сразу после фазового перехода; d- формирование двух крупномасштабных

долгоживущих вихрей на свободной

поверхности слоя через ~ 100 секунд после

перехода.

Публикация:

А.А. Пельменев, А.А. Левченко, Л.П. Межов-Деглин, Физика низких температур, 46, 2, (2020).

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0012 Когерентные состояния и фазовые превращения в жидких и твердых телах»

Прямые измерения пикосекундной кинетики нагрева спиновой подсистемы в полумагнитных полупроводниковых наноструктурах.

А. А. Максимов, Е. В. Филатов, И. И. Тартаковский, (с соавторами)

Основными

задачами полупроводниковой спинтроники

являются исследования инжекции,

ориентации, накопления и детектирования

спинов носителей и изучение возможностей

управления ими оптическими и электрическими

методами. Одним из важных параметров,

определяющих перспективность практического

использования тех или иных устройств,

является быстродействие переключения

состояния в спиновой системе при внешнем

воздействии.

Полумагнитные

наноструктуры на основе II-VI материалов

рассматриваются как перспективные

модельные объекты для возможных

применений в спинтронике.

Величина скорости изменения гигантской

намагниченности в спиновой подсистеме

магнитных ионов Mn2+

полумагнитных полупроводников при

взаимодействии с горячими носителями

в силу ряда технических трудностей до

проведения представленных экспериментальных

исследований, выполненных на

гетероструктурах второго типа, оценивалась

лишь по косвенным данным. В настоящей

работе впервые в полумагнитных

полупроводниковых сверхрешетках на

основе (Zn,Mn)Se/(Be,Mn)Te с помощью прямых

измерений

продемонстрировано, что кинетика

изменения намагниченности в спиновой

подсистеме магнитных ионов Mn2+

определяются процессами передачи

энергии и спина от фотовозбужденных

дырок за счет обменного взаимодействия

с локализованными спинами ионов и

составляют величину порядка 10-11с.

С одной стороны, знание этой величины

представляет определенный фундаментальный

интерес для описания процессов

взаимодействия носителей со спиновой

подсистемой магнитных ионов Mn2+

в полумагнитных полупроводниках, с

другой стороны, подтверждает перспективность

данных гетероструктур для возможных

применений в качестве элементов в

спинтронике.

Зависимость

Зеемановского сдвига полосы люминесценции

пространственно прямого оптического

перехода от времени в сверхрешетке

Zn0>.99Mn0.01Se/Be0.93Mn0.07Te

в магнитном поле 3 T (a)

и 1.5 T (b)

после возбуждения в нулевой момент

времени мощным фемтосекундным лазерным

импульсом с плотностью энергии

∼0.25 мДж/см2

на

поверхности образца. Сплошные кривые

– экспоненциальные зависимости с

временами τ.

Публикация:

Письма в ЖЭТФ, том 110, вып. 12, с. 806 – 811, (2019).

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0015 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах»

Ультра-высокотемпературные оксид-молибденовые композиты

С.Т. Милейко, А.А. Колчин, С.Н. Галышев, О.Ф. Шахлевич, В.М. Прокопенко

Совершенствование

авиационного двигателя с целью сокращения

расхода топлива, по крайней мере, на 20%

и существенного сокращения вредных

выбросов в атмосферу требует разработки

материалов рабочей лопатки турбины с

рабочей температурой 1300оС

и выше. На это нацелены в последние 2

десятилетия усилия многочисленных

лабораторий в мире, которые не увенчались

созданием сплавов с нужным балансом

трещиностойкости, сопротивления

ползучести и сопротивления газовой

коррозии.

Коллектив

ИФТТ РАН разработал структуру

оксид-молибденовых композитов (Рис. 1),

которая наследует положительные свойства

разрабатываемых и использованных в

качестве матрицы молибденовых сплавов

(сопротивление окислению) и волоконных

композитов (трещиностойкость, сопротивление

ползучести), технология получения и

структура которых были в своё время

разработаны в Лаборатории армированных

систем Института.

Рис. 1.

Вариант структуры оксид-молибденового

композита.

Полученные

образцы характеризуются высокой

трещиностойкостью (40 МПа‧м1/2

против 8 – 15 МПа‧м1/2),

сопротивлением ползучести, в 2 раза

большим, нежели у сплавов, сопротивлением

окислению, сопоставимом с этим свойством

сплавов (Рис. 2).

Рис. 2.

Изменение массы композитных образцов

с волокнами на основе силикатов иттрия

с мульти-фазным покрытием при нагреве

до 1000оС

на воздухе.

Создан

задел для разработки промышленной

технологии композитов.

Публикация:

S.T. Mileiko, A.A. Kolchin, S.N. Galyshev, O.F. Shakhlevich, V.M. Prokopenko, Composites

Part A 132 (2020) Article 105830

«II. Физические

науки, направление 9, тема 0032-2019-0014 Физика

и технологии новых материалов и структур»

Наиболее

значимые результаты института, готовые

к практическому применению, полученные

в ИФТТ РАН в 2020 году

Сапфировый игловой капилляр с микрофокусировкой для лазерной терапии и хирургии

Долганова И.1., Шикунова И.А., Зотов А.К., Курлов В.Н. (с соавторами)

Разработан

и получен методом EFG

сапфировый игловой капилляр для

коллимирования и фокусировки лазерного

излучения (рис.1). Игловой капилляр

обладает высококачественной гладкой

поверхностью, высокой прозрачностью

для видимого и ближнего инфракрасного

излучения, высокой термической и

химической стойкостью, а также сложной

формой наконечника, который защищает

кварцевые волокна. Продемонстрирован

эффект фокусировки как численно (Рис.

2), так и в эксперименте при коагуляции

образцов печени ex

vivo .

Игловой капилляр в сочетании с оптическим

волокном обеспечивает интенсивную и

равномерную коагуляцию внутри и на

поверхности печени с помощью лазерного

воздействия мощностью 280 Дж без

карбонизации тканей и повреждения

волокна. Управляемым образом можно

изменять геометрические параметры

иглового капилляра в зависимости от

типа биологической ткани, метода терапии

и протокола лечения.

Основная

область применения – онкохирургия.

Разработка готова к практическому

применению в системах лазерной коагуляции

и абляции злокачественных опухолей.

Мировые

аналоги отсутствуют.

Рис. 1. As

grown

cапфировый

игловой капилляр для микрофокусировки

лазерного излучения (а); схема сапфирового

капилляра в комбинации с кварцевым

световодом ( b ).

Рис. 2. Численное

моделирование диаграммы направленности,

сформированной на выходном конце

сапфировой иглы для кварцевого световода

0,22 NA

Получено положительное

решение на Патент РФ, заявка № 2020128843 от

31.08.2020

«Световодный

инструмент с микрофокусировкой» (авторы

Шикунова И.А., Долганова И.Н., Зайцев

К.И., Курлов В.Н.)

Публикации:

Dolganova

I.N., Shikunova I.A., Zotov A.K., Shchedrina M.A., Reshetov I.V.,

Zaytsev K.I., Tuchin V.V., Kurlov V.N. "Microfocusing

sapphire capillary needle for laser surgery and therapy: fabrication

and characterization" - Journal of Biophotonics, 2020,

e202000164.

DOI: 10.1002/JBIO.202000164

Dolganova

I.N., Zotov

A.K., Shikunova I.A., Zaytsev K.I., Aleksandrova P.V., Mukhina E.E.,

Kurlov V.N. “Experimental study of pointed sapphire needles for

interstitial laser therapy” – Proc. SPIE, 11458 (2020) 114580E.

doi: 10.1117/12.2559988

Dolganova

I.N., Katyba

G.M., Shikunova I.A., Zotov A.K., Aleksandrova P.V., Naumova N.A.,

Shchedrina M.A., Zaytsev K.I., Tuchin V.V., Kurlov V.N.

“Sapphire-based medical instrumentsfor diagnosis, surgery and

therapy” – Proc. SPIE, 11363 (2020) 1136318. doi:

10.1117/12.2555320

«II. Физические науки, направление 11, тема 0032-2019-0014 Физика и технологии новых материалов и структур»

Эффективные УФ оптические фильтры солнечно-слепого диапазона спектра на основе смешанных кристаллов

K2NixCo1-x(SO4)2·6H2O

Жохов А. А., Масалов В. М., , Сухинина Н. С.,

Емельченко Г. А. (с соавторами)

Смешанные кристаллы

K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O (KCNSH) являются перспективными

материалами для УФ оптических фильтров

солнечно-слепого диапазона спектра

(220 – 280 нм) благодаря эффективной

фильтрации излучения в УФ диапазоне

длин волн. Для подавления спонтанной

кристаллизации была разработана

оригинальная технология выращивания

смешанных монокристаллов

K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O (KCNSH) в условиях больших

переохлаждений 5-10 °С с использованием

схемы «поворотного кристаллизатора»,

защищенная патентом. Показано, что

кристаллы K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O,

выращенные по разработанной технологии,

демонстрируют высокий уровень пропускания

в УФ области спектра, близкий к

теоретическому значению для этих

кристаллов (Рис.), и низкую плотность

дислокаций (~ 10 3 -10 4

см -2 ),

меньшую на 1-2 порядка в сравнении с

существующими данными.

Публикации:

-

Zhokhov

A.A., Masalov V.M., Rudneva E.B., Manomenova V.L., Vasilyeva N.A.,

Sukhinina N.S., Voloshin A.E., Emelchenko G.A. Growth of mixed

K 2 Ni x Co (1-x) (SO 4 ) 2

• 6H 2 O

crystals for large supercooling without spontaneous crystallization

in solution. Mater.

Res. Express

2020 ,

7,

№ 1, 016202

(7pps). DOI: 10.1088/2053-1591/ab5fa4

-

Патент RU 2 725 924 C1,

19.02.2020, Устройство для выращивания

смешанных кристаллов сульфата

кобальта-никеля-калия для оптических

фильтров ультрафиолетового диапазона.

Авторы: Жохов А.А. и др.

«II. Физические науки, направление 9, тема 0032-2019-0014 Физика и технологии новых материалов и структур»

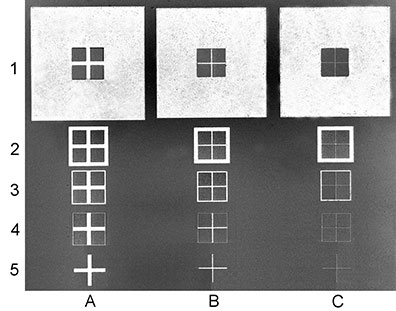

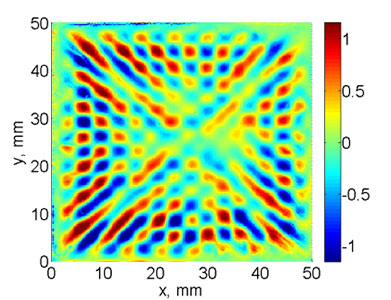

Ультрабыстрый субтерагерцовый сканер для обеспечения безопасности почтовых посылок

А.В.

Щепетильников, П.А. Гусихин, В.М. Муравьев,

Г.Э. Цыдынжапов, Ю.А. Нефедов, А.А. Дремин, И. В. Кукушкин

Разработан и

апробирован линейный сканер безопасности,

работающий на частоте 100 ГГц, который

позволяет проводить быстрый скрининг

с близкого расстояния, например, почтовых

посылок. Разработанный сканер является

новым подходом к терагерцовому

зондированию, включает в себя быструю

линейную ТГц-камеру, а также

усовершенствованные ЛПД-генераторы и

представляет собой эффективную систему

неразрушающего контроля, которая

является абсолютно безопасным, быстрым,

портативным и экономичным инструментом

досмотра. Результаты тестирования

демонстрируют выдающуюся способность

сканера обеспечивать, например,

непрерывную высокопроизводительную

проверку почты. Система может выполнять

визуализацию в реальном времени с

эффективным пространственным разрешением

3 мм, при скорости движения конвейера

до 15 м/с.

Схема почтового сканера и ТГц-изображение

ножа, спрятанного в почтовую посылку.

Публикация:

Shchepetilnikov, A.V.

New Ultra - Fast

Sub - Terahertz Linear Scanner for Postal Security Screening / A.V. Shchepetilnikov,

P.A. Gusikhin, V.M. Muravev, G.E. Tsydynzhapov, Yu.A. Nefyodov,

A.A. Dremin, I.V. Kukushkin

// Journal

of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves.

– 2020. – Vol.

41. – P.

655–664.

«II. Физические науки, направление 8, тема 032-2019-0015 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах»

Автоматизированный портативный газовый анализатор, работающий на основе рамановской спектроскопии

М.Н. Ханнанов, А.Б. Ваньков, В.Е. Кирпичев, Л.В. Кулик, И. В. Кукушкин

Разработан и

испытан газовый анализатор, работающий

на основе рамановской спектроскопии,

в котором используются портативный

рамановский спектрометр, лазер 532 нм и

полый кристаллический световод. Новый

прибор позволяет в экспресс режиме

проводить анализ природного газа и

смесей его производных и обеспечивает

почти хроматографическую точность, а

также способен проводить in situ анализ

газов, неактивных в инфракрасном

диапазоне (водород, кислород, азот, хлор

и др.). Точность анализа нового прибора

сопоставима с точностью приборов газовой

хроматографии, но время анализа на

порядок меньше и результаты обрабатываются

автоматически.

Схема рамановского

газоанализатора и характерные спектры,

полученные для смеси газов.

Публикация:

Khannanov,

M.N. Analysis of Natural Gas Using a Portable Hollow-Core Photonic

Crystal Coupled Raman Spectrometer / M.N. Khannanov, A.B. Van'kov,

A.A. Novikov, A.P. Semenov, P.A. Gushchin, S.I. Gubarev, V.E.

Kirpichev, E.N. Morozova, L.V. Kulik, I.V. Kukushkin // Applied

Spectroscopy. – 2020. – Vol. 74, Iss. 12. – P. 1496–1504

«II. Физические науки, направление 8, тема 0032-2019-0015 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах»

Важнейшие результаты, полученные в ИФТТ РАН в 2018 году

Утверждены на

заседании Ученого совета ИФТТ РАН 10

декабря 2018 г.

(протокол № 28)

Тема 0032-2017-0001 Новые функциональные материалы

Работа

включена в проект Плана НИР и

государственного задания на 2017 год

Раздел II. "Физические науки», подраздел 9. "Физическое материаловедение: новые материалы и

структуры, в том числе фуллерены,

нанотрубки, графены, другие наноматериалы,

а также метаматериалы (в области физики

и технологии новых функциональных

материалов для эффективного преобразования

энергии)". Программы фундаментальных

научных исследований государственных

академий наук на 2013-2020 годы

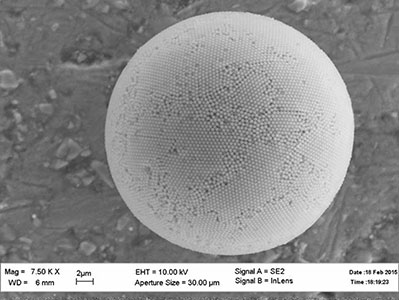

Синтез и структура

нанокристаллов кубического углерода

С8

Н.С. Сухинина, А.А. Жохов, В.М. Масалов, И.И. Зверькова, С.С. Хасанов, Г.А. Емельченко

Среди большого

количества активно исследуемых

последние годы углеродных фаз (таких

как графен, фуллерен, углеродные

нанотрубки, алмаз) существует редко

встречающаяся фаза С8. Данная

структурная модификация углерода

относится к алмазоподобным фазам,

имеет самую высокую плотность среди

всех углеродных материалов (4.1 г/см3),

превышающей плотность алмаза на 15 %.

После первого обнаружения этой фазы

в 1979 г. (ФТИ, г. Харьков) в углеродных

пленках при конденсации потоков

углеродной плазмы в вакууме в мире

были выполнены несколько работ по

синтезу углеродных квантовых точек

со структурой С8. В нашей работе

предложен новый простой способ синтеза

кубических нанокристаллов (НК) фазы

С8. Показано, что при карбонизации

паров антрацена происходит осаждение

углеродной пленки на подложку с

образованием в ней пластинчатых НК

С8 размером 5-25 нм. Анализ

электронограмм и электронно-микроскопических

изображений прямого разрешения решетки

подтвердил образование углеродных

НК С8 объемноцентрированной

кубической структуры с параметром

элементарной ячейки 4.08 (0.02) Å (Рис. 1).

Предложена гипотеза о возможности

образования нанокристаллов С8

в паровой фазе, получившая подтверждение

в эксперименте.

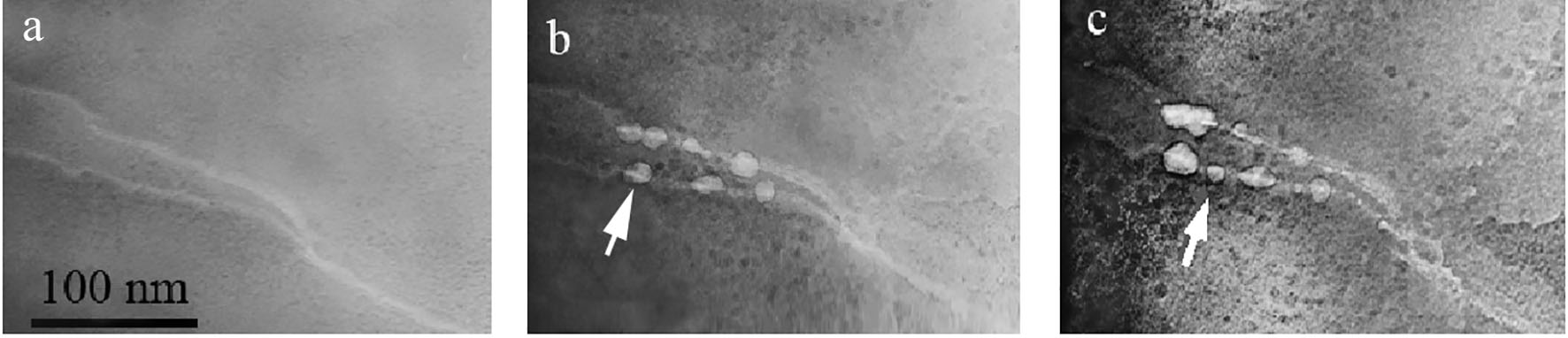

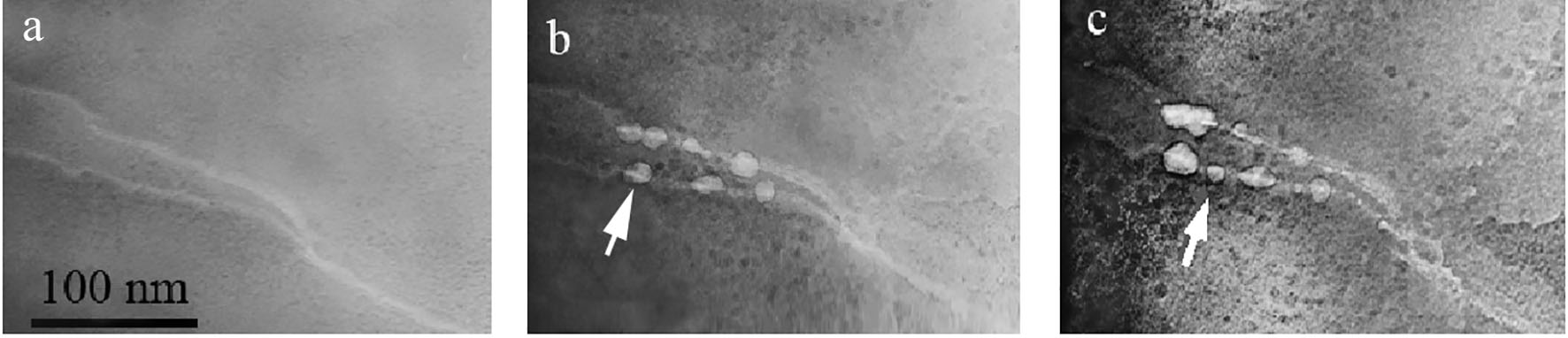

Рис. 1 ПЭМ изображение

прямого разрешения атомной решетки НК

С8 (слева) и картина электронной

дифракции НК С8 с участка, показанного

на вставке слева.

Публикации

- N.S. Sukhinina, I.I. Khodos, A. Zhokhov, V.M. Masalov, I.I. Zverkova, S.S. Khasanov and G.A. Emelchenko.

A novel way of synthesising C8 cubic carbon nanocrystals.

CrystEngComm, 2018, 20, 6133-6135, DOI: 10.1039/C8CE01225C

Тема 0032-2017-0002 Физика

и технологии новых материалов и структур

Работа

включена в проект Плана НИР и

государственного задания на 2017 год

Раздел II. "Физические науки»,

подраздел 8. "Актуальные

проблемы физики конденсированных сред,

в том числе квантовой макрофизики,

мезоскопики, физики наноструктур,

спинтроники, сверхпроводимости".

Программы фундаментальных научных

исследований государственных академий

наук на 2013-2020 годы

подраздел 9. "Физическое

материаловедение: новые материалы и

структуры, в том числе фуллерены,

нанотрубки, графены, другие наноматериалы,

а также метаматериалы (в области физики

и технологии новых функциональных

материалов для эффективного преобразования

энергии)". Программы фундаментальных

научных исследований государственных

академий наук на 2013-2020 годы

Наблюдение π-периодического ток-фазового соотношения в джозефсоновском переходе с ферромагнитным барьером

А.Н. Россоленко, В.В. Больгинов, В.А. Обознов, Д.С. Баранов, В.В. Рязанов

В джозефсоновских

SFS контактах с ферромагнитным

(F) барьером в точке перехода

в состояние с инверсной разностью

сверхпроводящих фаз (π-состояние)

в четырех различных экспериментах

наблюдалось аномальное «π-периодическое»

соотношение между сверхпроводящим

током и разностью фаз на джозефсоновском

контакте [1]. Обнаруженное состояние

соответствует парному (4е) переносу

сверхпроводящих (куперовских) электронных

пар через джозефсоновский барьер. Это

фундаментально новое топологически

защищенное сверхпроводящее состояние

может быть использовано, например, в

топологически защищенных квантовых

вычислительных системах. Наблюдение

нового состояния стало возможным в

результате существенного развития

технологии приготовления джозефсоновских

SFS контактов в ИФТТ РАН

[2].

Рис. Изменение с

температурой периода зависимости

сверхпроводящего тока IJ

через джозефсоновский SFS

контакт от разности фаз ϕ

на нем. При температуре 2,17 К перехода в

состояние с инверсией сверхпроводящих

фаз (π-состояние)

период становится вдвое меньше, что

соответствует «чистому» переносу

сверхпроводящего тока парами куперовских

пар, тоесть зарядом 4e (где

e - заряд электрона).

- M.J.A.

Stoutimore, A.N. Rossolenko, V.V. Bolginov, V.A. Oboznov, A.Y.

Rusanov, D.S. Baranov, N. Pugach, S.M. Frolov, V.V. Ryazanov, and

D.J. Van Harlingen, Second-Harmonic Current-Phase Relation in

Josephson Junctions with Ferromagnetic Barriers,

Phys. Rev. Lett. 121, 177702 (2018).

- V.V. Bolginov,

A.N. Rossolenko, A.B. Shkarin, V.A. Oboznov, V.V. Ryazanov,

Fabrication of Optimized Superconducting Phase Inverters Based on

Superconductor-Ferromagnet-Superconductor Junction.

Journ. Low Temp. Phys. 190 (5-6), 302 (2018).

Расширение кора сверхпроводящего вихря в диффузный нормальный металл, находящийся в контакте со сверхпроводником

O. Скрябина, В.Рязанов

Вихри

в сверхпроводящих системах существуют

благодаря макроскопической фазовой

когерентности. В данной работе [1] как

экспериментально, так и теоретически

показано, что квантованный вихрь с четко

определенным ядром (нормальным кором)

может существовать в довольно толстом

слое нормального металла, находящемся

в контакте со сверхпроводником. С помощью

сканирующей туннельной спектроскопии

обнаружена вихревая решетка на поверхности

медного слоя толщиной 50 нм, нанесенного

на сверхпроводящий ниобий. Вихри имеют

регулярные нормальные коры в центрах,

в которых исчезает наведенная в нормальном

металле сверхпроводящая «минищель».

Коры в нормальном слое значительно

больше, чем коры абрикосовских вихрей

в ниобиевом слое, что связано с большей

длиной когерентности сверхпроводящих

пар в нормальной меди. Представлен также

теоретический подход, который обеспечивает

полностью самосогласованную картину

эволюции вихря с удалением от интерфейса

Cu/Nb с учетом сопротивления интерфейса,

величины приложенного магнитного поля

и температуры. Данная работа открывает

путь для точной настройки свойств

сверхпроводящих вихрей в гибридных

структурах.

Рис. (a, c) STM

изображения коров вихрей на поле

сканирования 800 нм × 800 нм, полученные

при 300 мК в магнитных полях 5 и 55 мТл,

соответственно;

(b, d) радиальная эволюция

спектров туннельной проводимости вблизи

коров вихрей.

Приложенные магнитные

поля такие же, как в (а, с).

[1] V.S. Stolyarov et al,

Nature Communications 9, 2277 (2018)

Квантовый генератор случайных чисел, основанный на пуассоновской статистике фотоотсчетов, со скоростью ≈ 100 Мбит/c

С.Н.Молотков

Представлена

экспериментальная реализация квантового

генератора случайных чисел. Первичным

истоником случайности являются

последовательности фотооотсчетов от

квазиоднофотонного излучения, которое

регистрируется матрицей кремниевых

лавинных детекторов -- SiPM (Silicon Photo

Multiplier). Использование SiPM позволяет

надежно контролировать квантовый

характер пуассоновской статистики

фототсчетов. Специальный алгоритм

неэкспоненциальной сложности позволяет

извлекать из пуассоновского процесса

всю случайность, содержащуюся в нем, а

именно, случайную равномерную

последовательность 0 и 1.

Рис.1

a) Таблица для

нумерации после(довательностей

фотоотсчетов, которая представляет

собой известный треугольник Паскаля

(см. пример в тексте).

b) Функциональная

схема генератора случайных чисел.

c)

Внешний вид генератора.

Тема 0032-2017-0003

Когерентные состояния и фазовые

превращения в жидких и твердых телах

Работа

включена в проект Плана НИР и

государственного задания на 2017 год

Раздел II. "Физические

науки»,

подраздел 8. "Актуальные

проблемы физики конденсированных сред,

в том числе квантовой макрофизики,

мезоскопики, физики наноструктур,

спинтроники, сверхпроводимости".

Программы фундаментальных научных

исследований государственных академий

наук на 2013-2020 годы

подраздел 9. "Физическое

материаловедение: новые материалы и

структуры, в том числе фуллерены,

нанотрубки, графены, другие наноматериалы,

а также метаматериалы (в области физики

и технологии новых функциональных

материалов для эффективного преобразования

энергии)". Программы фундаментальных

научных исследований государственных

академий наук на 2013-2020 годы

подраздел 12. "Современные

проблемы радиофизики и акустики, в том

числе фундаментальные основы

радиофизических и акустических методов

связи, локации и диагностики, изучение

нелинейных волновых явлений". Программы

фундаментальных научных исследований

государственных академий наук на

2013-2020 годы

Структура когерентного вихря двумерной турбулентности

М.Ю. Бражников, А.А. Левченко, А.В. Орлов

Экспериментально

исследовано формирование когерентного

вихря в турбулентном течении, возбуждаемом

пространственно-периодической

электромагнитной силой в тонком слое

проводящей жидкости. Благодаря обратному

каскаду двумерной турбулентности

энергия течения накапливается на

масштабе сравнимом с размерами

экспериментальной ячейки, формируется

крупномасштабный когерентный вихрь,

занимающий большую часть площади ячейки.

Впервые был установлен радиальный

профиль азимутальной скорости когерентного

вихря в системе его дрейфующего центра

после выключения накачки: в сердцевине

вихря азимутальная скорость возрастает

по линейному закону и выходит на

постоянное значение вне сердцевины

вихря. Экспериментально полученные

параметры когерентного вихря хорошо

согласуются с теоретическими

предсказаниями.

Треки

пробных частиц за одну секунду. Радиальный

профиль азимутальной скорости когерентного

вихря после выключения накачки в системе

отсчёта дрейфующего центра вихря.

Реновация

структуры аморфно-нанокристаллических

сплавов при криовоздействиях

Аронин А.С., Абросимова Г.Е., Волков Н.А., Першина Е.А.

В

2015 году в “Nature”

была опубликована статья [1] о возможности

реанимирования аморфной структуры (и

даже увеличения пластичности) с помощью

криотермоциклирования, однако собственно

исследования структуры не проводились.

В ИФТТ РАН была изучена эволюция структуры

аморфной фазы на основе алюминия

(Al-Ni-Y,

Al-Ni-Gd)

при криотермоциклировании (77-373К). Впервые

продемонстрировано восстановление

аморфной структуры, а также уменьшение

доли нанокристаллической составляющей

структуры, если она присутствовала до

начала криотермоциклирования. На рис.

1 показана начальные участки рентгенограмм,

на которых заштрихована область,

соответствующая кристаллической части

образца до (а) и после (б) криотермоциклирования.

Показано, что использование метода

криотермоциклирования, действительно,

позволяет изменять структуру материала,

в том числе осуществлять реновацию

частично-кристаллической структуры,

что способствует повышению пластичности

материала.

Рис. 1. Рентгенограмма частично-кристаллического

сплава Al88Ni6Y6

до (а) и после (б) криотермоциклирования.

- Ketov S.V.; Sun, Y. H.; Nachum, Lu,

Z , Checchi,

A., Beraldin,

A. R., Bai, H.Y., Wang, W. H., Louzguine-Luzgin, D. V.,

Carpenter, M. A., Greer, A. L.

NATURE 524 (2015) N 7564 p. 200

Тема 0032-2017-0004

Коллективные явления в электронных и

экситонных системах в полупроводниковых

наноструктурах

Работа

включена в проект Плана НИР и

государственного задания на 2017 год

Раздел II. "Физические

науки», подраздел 8. "Актуальные

проблемы физики конденсированных сред,

в том числе квантовой макрофизики,

мезоскопики, физики наноструктур,

спинтроники, сверхпроводимости".

Программы фундаментальных научных

исследований государственных академий

наук на 2013-2020 годы

Проявление ферми-арок в Андреевском транспорте на поверхности вейлевского полуметалла WTe2

А.А. Кононов, С.В. Егоров, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, Э.В. Девятов

В топологических

полуметаллах зона проводимости касается

валентной зоны в особых точках зоны

Бриллюэна (узлах). В вейлевском полуметалле

каждый вейлевский узел характеризуется

определённой киральностью. В k-пространстве

на поверхности Вейлевского полуметалла

ферми-контуры представляют собой

незамкнутые дуги, соединяющие проекции

вейлевских на поверхностную зону. Такие

экзотические поверхностные состояния

получили название «ферми-арок» .

Мы экспериментально

исследовали транспорт через интерфейс

между вейлевским полуметаллом WTe2

и сверхпроводящим ниобием. В спектрах

дифференциального сопротивления dV/dI

(V) на фоне стандартного

Андреевского отражения были обнаружены

непериодические резонансы внутри

сверхпроводящей щели Nb

(см рисунок), которые возникают как

Томашевские геометрические осцилляции

для транспорта вдоль топологического

поверхностного состояния с наведенной

сверхпроводимостью вблизи интерфейса

Nb-WTe2.

Наблюдение отчетливых

геометрических резонансов предполагает

наличие выделенного направления движения

заряда в поверхностном состоянии, что

было теоретически предсказано для

ферми-арок в вейлевских полуметаллах.

Полный текст работы:

EPL, 122, 27004 (2018)

DOI: 10.1209/0295-5075/122/27004

Контроль отдельных

электронных слоев в полевых транзисторах

с двухслойным проводящим каналом.

С.И. Дорожкин, А.А.Капустин, И.Б.Федоров

Рис. (a)

Зависимости от магнитного поля емкостей

между проводящим каналом транзистора

и передним (CFG)

и задним (CBG)

затворами. Отмеченные минимумы

соответствуют заполнению целого числа

спиновых подуровней Ландау ν

(b) Зависимости от напряжения

на заднем затворе (Vbg)

плотности электронов в двух различных

подзонах размерного квантования,

образующих двухслойную систему (nBL

и nFL),

а также полной плотности электронов

ntot.

Выполнены

исследования полевых транзисторов с

высокой подвижностью электронов (HEMT),

имеющих нестандартную архитектуру с

двумя затворами, расположенными по

разные стороны от проводящего канала

транзистора. Для таких транзисторов

разработана новая емкостная методика

исследования свойств электронной

системы в канале. Показано, что эта

методика позволяет измерять сжимаемость

отдельных электронных слоев в случае

заполнения двух подзон размерного

квантования в асимметричной квантовой

яме, реализующей проводящий канал, и

определять плотность электронов в

каждом из слоев.

- S.I. Dorozhkin, A.A. Kapustin, I.B. Fedorov, V. Umansky, K. von Klitzing and J.H.

Smet “Characterization of individual layers in a bilayer electron

system produced in a wide quantum well”.

Journal of Applied Physics 123, 084301 (2018).

Локальный импеданс шероховатой поверхности хирального p-волнового сверхпроводника

А.Ф.Шевчун, М.Р.Трунин

Одним из интереснейших

направлений в современной физике

твердого тела является изучение свойств

нетрадиционных и топологических

сверхпроводников. Уникальной оказалась

сверхпроводимость в материале Sr2RuO4.

Нами были проведены измерения

поверхностного импеданса в монокристаллах

Sr2RuO4 в широком частотном

диапазоне от 9 ГГц до 42 ГГц, которые

демонстрируют необычные свойства этого

материала в сверхпроводящем состоянии:

малое изменение поглощения СВЧ-излучения

при переходе из нормального в

сверхпроводящее состояние и необычная

температурная зависимость мнимой части

импеданса.

Был разработан

самосогласованный подход для расчета

локального импеданса шероховатой

поверхности хирального p-волнового

сверхпроводника. Используя квазиклассический

формализм Эйленбергера-Ларкина-Овчинникова,

был численно найден парный потенциал,

спаривающие функции и поверхностную

плотность состояний с учетом диффузионного

электронного рассеяния на поверхности.

Качественно, особенности

Sr2RuO4 объясняются в рамках

хирального p-волнового спин-триплетного

спаривания и возникновения нечетно-частотной

сверхпроводимости на поверхности.

Температурные

зависимости поверхностного импеданса

классического сверхпроводника алюминия

(слева) и Sr2RuO4 (справа).

- S. V. Bakurskiy,

Ya. V. Fominov, A. F. Shevchun, Y. Asano, Y. Tanaka, M. Yu.

Kupriyanov, A. A. Golubov, M. R. Trunin, H. Kashiwaya, S. Kashiwaya,

and Y. Maeno, Local impedance on a rough surface of a chiral p-wave

superconductor,

Phys. Rev. B 98, 134508 (2018)

Механизм динамики

доменной структуры спонтанного

электрического поля в индуцированном

микроволновым излучением бездиссипативном

состоянии.

С.И.Дорожкин

На рисунке:

(a)

Сигнал переключений микроволновой

фото-ЭДС под облучением частоты 47 ГГц

при трех температурах, указанных около

кривых. (b) Зависимость

от температуры частоты переключений

(открытые символы, правая шкала) и

проводимости слоя легирования (закрытые

символы, левая шкала).

Получены

результаты, свидетельствующие о том,

что обнаруженная и исследованная

авторами динамика доменной структуры

спонтанного электрического поля,

возникающей в индуцированном микроволновым

излучением бездиссипативном состоянии

(“zero-resistance

state” в англоязычной

литературе), обусловлена экранированием

поля зарядами слоя селективного

легирования, являющегося неотъемлемой

частью современных полупроводниковых

структур с высокоподвижными двумерными

электронными системами. Установлено,

что частота переключений спонтанного

электрического поля и проводимость

слоя легирования зависят от температуры

термоактивационным образом (закон

Аррениуса) с близкими значениями энергии

активации. Этот результат свидетельствует

о пропорциональности этих величин,

являющейся ключевым моментом модели

экранирования.

- С.И. Дорожкин, V.

Umansky, K. von

Klitzing and J.H.

Smet «Замораживание динамики

доменов спонтанного электрического

поля в индуцированных микроволновым

излучением состояниях с малой диссипацией»

Письма в ЖЭТФ, 108, 217-222 (2018).

- С.И. Дорожкин, V.

Umansky, K. von

Klitzing and J.H.

Smet «Динамика доменов

спонтанного электрического поля в

двумерной электронной системе под

микроволновым излучением и проводимость

донорного слоя»

Письма в ЖЭТФ, 107, 68-72 (2018).

Аномально сильное

уменьшение затухания плазменных

возбуждений в двумерных электронных

дисках

П.А. Гусихин, В.М. Муравьев, А.А. Загитова, И.В. Кукушкин

Параметр запаздывания А

В результате

экспериментальных работ, проведенных

в лаборатории ЛНЭП (ИФТТ РАН) впервые

было исследовано затухание плазменных

возбуждений в режиме сильного запаздывания.

Обнаружено, что в этом режиме затухание

плазменных волн оказывается аномально

подавлено, вопреки тому, что ранее

считалось, что плазменный резонанс

наоборот будет существенно уширяться

за счет радиационного вклада в затухание

плазмонов. Установлено, что зависимость

нормированной ширины плазменного

резонанса Δωτ от параметра запаздывания

A носит универсальный

характер. Этот закон был проверен на

трёх различных структурах с концентрациями

0.8×1011, 3.9×1011 и 6×1011 см-2,

и обратными транспортными временами

рассеяния 9.5×109, 3.4×1010 и

5.6×1010 с-1. Показано, что в

режиме сильного запаздывания плазменные

волны оказываются слабо затухающими

вплоть до комнатной температуры, что

открывает большие перспективы для

создания эффективных детекторов

терагерцового излучения, работающих

при комнатной температуре.

Результаты работы

были опубликованы в журнале

Physical Review Letters 121, 176804 (2018).

Наиболее значимые результаты института, имеющие

инновационный потенциал, полученные в 2018 год

Утверждены на

заседании Ученого совета ИФТТ РАН 24

декабря 2018 г.

(протокол № 30)

Раздел II. "Физические

науки»,

подраздел 9. "Физическое

материаловедение: новые материалы и

структуры, в том числе фуллерены,

нанотрубки, графены, другие наноматериалы,

а также метаматериалы (в области физики

и технологии новых функциональных

материалов для эффективного преобразования

энергии)". Программы фундаментальных

научных исследований государственных

академий наук на 2013-2020 годы

Люминофор для светодиодов

С.З.Шмурак, В.В.Кедров, А.П.Киселев, Т.Н.Фурсова

Показано,

что в образцах RE1-x-yCexTbyBO3,

где RE – Lu,

Gd, Yt, свечение

ионов Tb3+ наблюдается при возбуждении

образца в полосе поглощения ионов Се3+,

что однозначно свидетельствует о

безызлучaтельноv переносе

энергии электронного возбуждения от

ионов Се3+ к Tb3+ вследствие

кулоновского диполь-дипольного

взаимодействия между этими ионами.

Установлено, что интенсивность свечения

Tb3+ при возбуждении в полосе

поглощения церия выше интенсивности

свечения промышленного люминофора

Y2O2S(Tb) и превосходит в ~10 раз

интенсивность свечения Tb3+ при

возбуждении в самой интенсивной полосе

возбуждения иона Tb3+ (λmax =

236 нм). Это обусловлено высокой

эффективностью переноса энергии от

ионов Се3+ к Tb3+, которая

определена нами экспериментально и

составляет ~ 85%. Показано, что спектр

возбуждения ионов Tb3+ можно

направленным образом смещать в интервале

339 - 367 нм при изменении

структурного состояния Lu1-x-yCexTbyBO3

- в область свечения промышленных GaN

светодиодов.

Учитывая высокую

интенсивность свечения, радиационную

и химическую стойкость борaтов,

их высокую теплопроводность, а также

возможность направленного изменения

спектра возбуждения, соединение

Lu1-x-yCexTbyBO3

можно рассмaтривaть

в качестве эффективного зеленого

люминофора для светодиодов.

- S. Z. Shmurak, ,

V. V. Kedrov, A. P. Kiselev, T. N. Fursova, and O. G. Rybchenko

«Energy Transfer

from Ce3+

to Tb3+

in Yttrium and Gadolinium Orthoborates Obtained by Hydrothermal

Synthesis»

Physics of the Solid State,

2018, Vol. 60, No. 12

Монокристаллы BSCCO для THz-излучателей.

А.Б.Кулаков

В

течение 4-х лет в ИФТТ РАН предпринимались

усилия по разработке технологии

выращивания Bi2Sr2CaCu2O8

(BSCCO) монокристаллов и их

последующей фрагментации и отжигу.

Параллельно, группой А.Л.Панкратова ИМС

РАН (г.Нижний Новгород) разрабатывались

излучатели терагерцового диапазона на

основе монокристаллов BSCCO.

Разработанная в ИМС РАН технология

позволяет изготавливать мезы диаметром

0.5 мм способные излучать на частоте 0.8

ТГц [1]. См. вольт-амперные кривые для

BSCCO мезы на рис. 1. Неотъемлемым

элементом этой технологии являются

монокристаллы BSCCO, поставка

которых осуществлена ИФТТ РАН.

Эти

результаты являются доказательством

качества наших BSCCO

кристаллов. На текущий момент наш

институт является единственным

производителем BSCCO

кристаллов в России. Если уменьшить

концентрацию планарных дефектов в 5раз,

наши кристаллы будут представлять

интерес для инвестиций.

img src="/main/ISSP-2018-innov_html_190b838ca48d53b.gif" width="487" />

Рис. 1. Вольт-амперные

кривые BSCCO мезы при

указанных температурах. Вставка: реальная

температура между мезой и медной

подложкой в одном из экспериментов.

- L.S.

Revin, E.A.

Vopilkin, A.L.

Pankratov, S.A.

Kraev, A.A.

Yablokov, A.B.

Kulakov. Fast technology

for fabrication of thick single Bi2Sr2CaCu2O8+x

mesas on a Cu substrate/.

Supercond. Sci. Technol. 31(2018)104001(5pp).

DOI: 10.1088/1361-6668/aada8.

Слоистые композиты

с металлической матрицей, армированные

оксидными волокнами, полученными

модифицированным методом Степанова.

В.М. Кийко

Разработаны

лабораторные технологические схемы и

режимы получения диффузионной сваркой

слоисто-волокнистых композитов с

оксидными волокнами и матрицами на

основе титана, ниобия и молибдена.

Изготовлены и испытаны на прочность

сапфировые, иттрий-алюминиевого граната

и эвтектические (сапфир - иттрий-алюминиевый

гранат) волокна. Получены зависимости

прочности волокон от их длины. Прочность

может достигать 4000 МПа на длинах, равным

10 диаметрам волокна. Изготовлены и

испытаны на прочность пилотные образцы

композитов с сапфировыми волокнами и

матрицами на основе титана и ниобия.

Для образцов с матрицей на основе титана

получена зависимость прочности композитов

от температуры в диапазоне 20–900oC,

имеющая максимум при 700oC.

Разработка

оборудования и технологии изготовления

профилированных изделий из тугоплавких

металлов способом 3D-печати

Борисенко Д.Н., Жохов А.А., Борисенко Е.Б.

Предлагаемый способ

изготовления профилированных изделий

из тугоплавких металлов реализуется

послойным нанесением металла по типу

локальной гарнисажной электродуговой

плавки. Были разработаны и опробованы

источники питания электрической дуги

в среде различных газов: аргон, гелий,

водород. С помощью контролируемого

пинч-эффекта решена задача генерации

и стабилизации плазменного канала дуги

высокого давления при произвольном

профиле сканирования электрода. Подана

заявка на патент «Электрод для дуговой

плавки металлов». В экспериментах по

изготовлению тиглей из молибдена было

показано, что скорость печати способом

локальной гарнисажной электродуговой

плавки в десятки раз выше скорости

печати методом селективного лазерного

спекания. Следующим этапом была разработка

и изготовление оригинального устройства

прецизионной подачи порошка в зону

плавления для непрерывного ведения

процесса наплавки материала. Подана

заявка на патент «Шнековый дозатор

порошков тугоплавких металлов». С

помощью устройства был изготовлен

нагревательный элемент из молибдена

для индукционной печи (рис.1). При изучении

микроструктуры и свойств полученного

материала было обнаружено, что пористость

при двукратном проходе ванной расплава

практически сводится к нулю. Оставшиеся

единичные поры содержат вискеры

микронного размера.

Рисунок 1. Нагревательный

элемент из молибдена для индукционной

печи

Сапфировый волновод

для ТГц внутриволноводной спектроскопии

и интерферометрии в агрессивных

средах.

Г.М. Катыба, И.А.

Шикунова, И.Н. Долганова, В.Н.Курлов

Разработаны

методы высокотемпературной терагерцовой

(ТГц) внутриволноводной спектроскопии

и интерферометрии с использованием

многоканального профилированного

кристалла сапфира, который работает

одновременно в качестве ТГц волновода

и кюветы для исследуемого вещества.

С помощью методов вычислительной

электродинамики проведен численный

расчет геометрии сечения волновода

с целью оптимизации дисперсии и потерь

при передаче ТГц излучения в одномодовом

режиме, либо обеспечения заданного

количества и качества волноводных

мод для реализации интерференционных

принципов измерений. Рассчитан ТГц

волновод с одним центральным каналом

и двумя рядами каналов фотонно-кристаллической

(ФК) оболочки, который обеспечивает

высокую эффективность передачи ТГц

излучения (низкую дисперсию и потери)

в широком спектральном диапазоне от

0,2 до 1,2 ТГц в двухмодовом режиме,

поскольку фундаментальная мода и одна

из мод высокого порядка обладают

самыми низким потерями, которые

сравнимы по величине между собой.

Разработанный и изготовленный образец

ФК ТГц волновода (Рисунок 1) был

исследован с использованием численных

и натурных экспериментов для

подтверждения его технических

характеристик, рассчитанных

предварительно в ходе численного

моделирования. Экспериментальные

исследования волновода осуществлялись

с применением методов ТГц импульсной

спектроскопии (оценка дисперсии и

спектральных потерь волноводных мод),

а также методов ТГц имиджинга мод

(визуализация волноводных мод и их

интерференции в сечении профилированного

кристалла при его возбуждении

непрерывным ТГц излучением). Для

демонстрации высокотемпературной

ТГц внутриволноводной спектроскопии

в частотной области и ТГц волноводной

интерферометрии с использованием

разработанного сапфирового волновода

проведены эксперименты по измерениям

фазовых превращений малого

количества порошка NaNO2,

введенного в волновод, Рисунок 2.

Показана высокая чувствительность

разработанной системы, Рисунок 3.

Благодаря сочетанию возможностей

метода получения профилированных

кристаллов сапфира с его уникальными

свойствами, разработанный волновод

может применяться для проведения

ТГц высокоточных спектроскопических

измерений в условиях агрессивной

окружающей среды при температурах до

1850⁰C.

Рисунок 1. Схема процесса выращивания и изготовленные образцы ТГц сапфировых волноводов.

Рисунок 2. Схема экспериментальной

установки для проведения

высокотемпературной внутриволноводной

интерферометрии NaNO2.

Рисунок 3.Температурная

зависимость спектра пропускания

сапфирового волновода с помещенным

в него порошка NaNO2.

Технология

химико-механической обработки

металлических изделий

Классен Н.В., Классен

Е.Н., Кобелев Н.П., Колыванов Е.Л

Запатентована

технология химико-механической обработки

металлических изделий, основанная на

новом приеме глубокого внедрения в

приповерхностные слои металлов легирующих

элементов, наночастиц, органических

молекул посредством локального

динамического деформирования поверхности

шариковой обкаткой с одновременным

нанесением на нее внедряемых материалов.

Технология позволяет экспрессно

производить механическое упрочнение,

антикоррозионную и антиобледенительную

защиту несущих конструкций, трубопроводов

(включая защиту сварных швов), линий

электропередач и т.д. непосредственно

по месту их службы в полевых, подводных

и прочих условиях. Работа выполнена в

рамках международного проекта совместно

с НИИ технической акустики Национальной

академии наук Белоруссии.

Рис.1. Антиобледенительная обработка алюминия.

Cлева – лужица

воды, растекшаяся по поверхности

алюминиевой пластины за счет ее

смачивания.

Справа – нерастекающиеся

капли воды на участке той же пластины

после химико-механической обраобтки

шариковой обкаткой

с глубоким внедрением

в приповерхностный слой водоотталкивающего

органического вещества

Рис. 2. Антикоррозионная

и антиобледенительная обработка стали.

Слева – капли воды, смачивающие

поверхность необработанной стальной

пластины.

Справа – капли воды, не

смачивающие поверхность той же пластины

после химико-механической обработки

шариковой обкаткой

с глубоким внедрением

водоотталкивающего органического

вещества.

Рис.3. Оптическая

микрофотография модельного эксперимента,

демонстрирующего процесс экспрессного

глубокого внедрения инородных веществ

в твердые тела локальным динамическим

деформированием шариковой обкаткой.

Показан результат внедрения наночастиц

углерода в оптически прозрачный кристалл

иодистого цезия.

Обрабатываемая

поверхность – сверху. Продолжительность

обкатки – 5 минут. Глубина внедрения

углерода – 50 микрон.

Важнейшие результаты, полученные в ИФТТ РАН в 2017 году

Тема 0032-2016-0001 Новые функциональные материалы

Раздел II. "Физические науки», подраздел 9. "Физическое

материаловедение: новые материалы и

структуры, в том числе фуллерены,

нанотрубки, графены, другие наноматериалы,

а также метаматериалы (в области физики

и технологии новых функциональных

материалов для эффективного преобразования

энергии)". Программы фундаментальных

научных исследований государственных

академий наук на 2013-2020 годы

Би-кристаллы сульфатов никеля и кобальта состава

K2Ni(SO4)2·6H2O/K2Co(SO4)2*6 H2O

и смешанные кристаллы

K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2

для солнечно-слепых УФ фильтров

Разработана методика

выращивания и впервые получены

би-кристаллы сульфатов никеля и кобальта

состава K2Ni(SO4)2·6H2O/K2Co(SO4)2*6H2O

и смешанные кристаллы K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2O,

демонстрирующие высокую прозрачность

(80%) в «солнечно-слепой» области спектра

ультрафиолетового диапазона длин волн

200-300 нм и непрозрачность в других

диапазонах длин волн, позволяющие

приборам, регистрирующим излучение в

данном диапазоне спектра, работать при

солнечном свете. Именно зонная фильтрация

позволяет поддерживать высокое

соотношение сигнал/шум и добиваться

гигантских (до 108 раз) коэффициентов

усиления в УФ диапазоне, обеспечивая

уникальную чувствительность аппаратуры.

УФ фильтры на основе полученных кристаллов

используются для дистанционной инспекции

линий электропередач, экологического

мониторинга земных и водных пространств,

отслеживание траекторий движения ракет

и реактивных снарядов.

Рис. 1 Общий вид би–кристалла K2Ni(SO4)2·6H2O/K2Co(SO4)2*6H2O

и спектр пропускания смешанного кристалла

K2NixCo(1-x)(SO4)2·6H2.

А. А. Жохов, В. М. Масалов, Г. А. Емельченко, Лаборатория кристаллизации из высокотемпературных растворов ИФТТ РАН,

(Совместно с лаб. Волошина А.Э., ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН)

- Vladimir M. Masalov, Natalia A. Vasilyeva, Vera L. Manomenova, Andrei A. Zhokhov, Elena B. Rudneva, Alexey E. Voloshin, Gennadi A. Emelchenko.

Growth of mixed K2(Ni,Co)(SO4)2_6H2O crystals under stationary conditions of supercooling and forced convection of the aqueous solution. Journal of Crystal Growth 475 (2017) 21–25

Синтез высокочистых кристаллов GaS

Разработан способ синтеза GaS,

позволяющий получать высокочистый

однофазный материал, на основе которого

выполнено приготовление образцов

непрерывного ряда твердых растворов

GaSe1-xSx (x = 0-1) и исследование их оптических свойств и фазового состава.

Колесников Н.Н., Берзигиярова Н.С., Борисенко Д. Н., Борисенко Е. Б., Гартман В. К., Тимонина А. В., Лаборатория физико-химических основ кристаллизации

Тема 0032-2016-0002 Коллективные явления в электронных и экситонных системах в полупроводниковых наноструктурах

Раздел II. "Физические

науки», подраздел 8. "Актуальные

проблемы физики конденсированных сред,

в том числе квантовой макрофизики,

мезоскопики, физики наноструктур,

спинтроники, сверхпроводимости".

Программы фундаментальных научных

исследований государственных академий

наук на 2013-2020 годы

Наблюдение стонеровского ферромагнитного перехода в двумерной электронной системе

В гетероструктурах MgZnO/ZnO

при четных значениях фактора заполнения

уровней Ландау с помощью магнитооптического

метода исследованы свойства двумерной

электронной системы в режиме ферромагнитной

неустойчивости Стонера. Показано, что

в условиях пересечения уровней Ландау,

вызванного усиленной спиновой

восприимчивостью в сочетании с наклоном

магнитного поля, переход между двумя

конкурирующими фазами - парамагнитным

и ферромагнитным - прослеживается в

терминах реконструкции оптических

спектров. Синхронные резкие превращения

наблюдаются как в структуре

фотолюминесценции, так и в параметрах

коллективных возбуждений при переходе

от парамагнитного к ферромагнитному

упорядочению. На основе этих измерений

построена фазовая диаграмма для перехода

от парамагнитного к ферромагнитному

упорядочению в терминах двумерной

плотности электронов и угла наклона

магнитного поля. Спиновая конфигурация

во всех случаях однозначно определяется

посредством неупругого рассеяния света

на спин-чувствительных коллективных

возбуждениях. Одним из индикаторов

спинового упорядочения является

спин-экситон внутризонного уровня,

который приобретает большой спектральный

вес в ферромагнитных фазах. Из анализа

свойств фотолюминесценции и неупругого

рассеяния света, мы оценили отношение

площадей поверхности, занимаемых

областями двух фаз в окрестности точки

перехода.

А.Б.Ваньков, И.В.Кукушкин,

Лаборатория неравновесных электронных

процессов,

- A. B. Van’kov, B. D. Kaysin and I. V. Kukushkin

Optical manifestation of the Stoner ferromagnetic transition in 2D electron systems

PHYSICAL REVIEW B 96, 235401 (2017)

Недиффузионный спиновой перенос

Создан

плотный ансамбль долгоживущих

спин-триплетных возбуждений в двумерной

электронной системе в магнитном поле.

При понижении температуры ансамбль

претерпевает переход в новое состояние

материи - магнетофермионный конденсат.

В этом состоянии спиновые возбуждения

распространяется на гигантские

расстояния (доли миллиметра и более)

недиффузионным образом, что открывает

новые возможности для манипуляции

спиновой степенью свободы электронной

системы. Для визуализации распространения

спиновых возбуждений в объеме исследуемого

образца разработана оригинальная

методика фото-индуцированного резонансного

отражения.

Л. В. Кулик, А.С. Журавлев, В.В.Соловьев, А.В. Горбунов, В. Б. Тимофеев, И.В. Кукушкин, Лаборатория неравновесных электронных процессов,

Наблюдение циклотронного резонанса Азбеля-Канера в системе двумерных электронов.

Исследовано

резонансное микроволновое поглощение

двумерной электронной системы в

гетероструктуре AlGaAs / GaAs, возбуждаемой

методом ближнего поля. Наряду с

коллективными модами магнитоплазмонов

мы наблюдали резонанс, который точно

следует за положением электронного

циклотронного резонанса и не обнаруживает